金門發現逾百萬年植物印痕化石

金門發現逾百萬年植物印痕化石

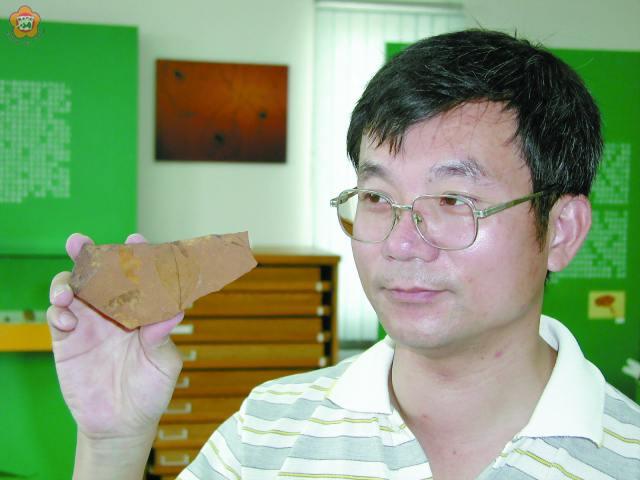

國立自然科學博物館地質學組助理研究員李慶堯博士,在今年三月份應金門縣政府邀請來金門做植物勘查時,並早在去年底於金門南海岸的一處聚落首度發現了植物印痕化石,經初步判斷,這處比在台灣所發現的植物化石保存更完整的不小面積植物化石層,年代距今超過一百萬年以上,由於植物反映著當地氣候和環境,這項重大發現將有助還原金門古代環境、氣候的面貌。

李慶堯對於金門保存有如此完整的植物化石層,建議金門縣政府和相關單位先加快腳步予以研究,並視研究結果再評估是否採取現地做保存或展示作法,但先決條件是要避免遭人為破壞環境。

李慶堯指出,金門植物化石露頭地層完整,化石保存狀況良好,葉脈、葉片清晰可見,若加以詳細研究並經適當規劃,將成為很好的鄉土教材和觀光景點。而在金門南海岸的這處聚落週遭發現(詳細地點有必要保密,以免遭人為盜採或破壞)的金門植物化石,植物應為樟科、槭樹的印痕化石,初步判斷年代超過一百萬年以上,對還原金門古代環境和當時氣候,都將有助了解和解讀。

他指出,在自然環境中,花草樹木等植物體一旦死亡或其枝幹葉片等部分器官因天然老化或受到外力衝擊而剝離脫落,很快會產生腐朽消失。這是因為受到菌類與腐生動植物破壞,複雜的有機體被分解成簡單的有機物質,再次進入新的自然循環。如果掩埋週遭環境條件能抑制腐生生物之繁殖,例如在水底淤泥中的缺氧環境、酷寒冰天雪地的凍土中或在乾燥沙漠中堆積,則死亡的植物體或其脫落的器官便有機會保存下來。形成化石必須有埋藏條件,不同的環境和沉積過程會導致化石以不同的保存型式留存。大多數的植物化石都是埋藏在沉積岩中,也就是說植物的碎片通常是在有沉積物堆積的地區成為化石的,例如河道兩岸的沖積層、沖積平原、河口三角洲、洪泛平原、牛軛湖、潟湖、曲流滑走坡河岸、沼澤、池塘等沉積環境。金門植物化石則埋藏在金門層砂岩。