昨夜嫦娥設宴還有李白張衡作陪

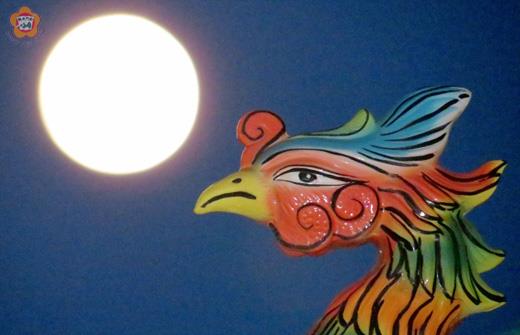

昨夜中秋節,家家戶戶慶團圓,圖為金湖伍德宮前之月圓,好像一隻鳳凰要飛上月球。(張建騰攝)

月球上真的有「嫦娥」,甚至也有「李白」,另外還有「張衡」、「郭守敬」和「祖沖之」……;不過,這些都是月球上的「地名」,是對月球地理實體的命名。

自古中秋月最圓?昨天(國曆九月八日)是農曆甲午馬年八月十五中秋節;在金門,在華人世界,這是人間團圓的大好日子;不過,中秋節並非月亮最圓的日子!

這個月滿月的時刻,其實是在今天—農曆八月十六日,也就是國曆九月九日的九點三十八分;因此,昨天晚上的中秋月,東側的邊緣其實有點殘缺,並不是最圓滿的狀態!

中秋賞月,賞的是她的光明圓滿,但可能會聯想到的則是神話故事中的「嫦娥奔月」,或是唐代詩人李白的「舉杯邀明月,對影成三人」。在月球表面上,已被命名的地方共有一千九百多處;其中,與華人有關的地名有十幾處,包括:「嫦娥」、「李白」等十幾個地名。 根據相關報導,前蘇聯的天文學家尼古拉·巴甫洛維奇·巴拉巴舍夫曾在其編制出版的《月球背面圖集》中,第一次以「祖沖之」命名了月球背面一個撞擊坑。1961年,這本圖集裡面所採用的18個月球地理實體名稱被IAU(國際天文學聯合會)審核批准。

1970年,IAU以中國天文學家「郭守敬」、「石申」、「張衡」的名字以及傳說中的中國發明家「萬戶」的名字命名了月球上的四個撞擊坑。

1976年,IAU又以中國人常用的四個名字—「嫦娥」、「景德」、「宋梅」、「萬玉」,分別命名了月球上的三個撞擊坑和一個月溪。1985年,宋梅撞擊坑被更正為宋梅月溪。1982年,中國近代天文學家高平子的名字也出現在了月球表面上。

2010年,中共科學家利用「嫦娥一號」影像數據首次向IAU提出月球地理實體命名的申請,並於2010年八月獲得批准,從此月球上又有了「畢昇」撞擊坑、「蔡倫」撞擊坑和「張鈺哲」撞擊坑。

月球上這些名字,對應著一些與奔月、登天,天文或是詠月有關的名人,例如十四世紀明代的萬戶曾在座椅上捆綁了四十七支火箭,手持兩個大風箏,試圖登月。郭守敬、石申、張衡、祖沖之、畢昇、蔡倫、萬戶是古代科學家;高平子、張鈺哲則是近代天文學家。

張衡(西元78~139)字平子,是東漢西鄂(河南省南陽縣南)人。精於天文曆算,曾創制「渾天儀」及「候風地動儀」;他創的「渾天儀」是世界上第一架能測定天象的渾天儀。他還擅長文學;所作〈同聲歌〉、〈四愁詩〉為五七言詩創始期的重要作品。他所寫的〈兩京賦〉,構思了十年;所作〈思玄〉、〈歸田〉、〈髑髏〉短賦三篇,一掃鋪采惡習,則為漢賦另闢新徑。

祖沖之(西元429~500)字文遠,是南朝宋、齊間范陽(河北省涿縣)人。擅長曆法,精於算學,曾編《大明曆》,並曾推算出相當精確的圓周率;還製造過「指南車」、「千里船」。

戰國時期的天文學家石申是世界方位天文學的創始人。今人張鈺哲則曾於1928年發現了一顆新行星,並將它命名為「中華」,因而開創華人命名小行星的先河。

十九世紀末英國人巴爾福出版的《遠東漫遊》裡,把唐代詩人李白稱為中國最偉大的詩人。李白有許多與月有關的詩是傳唱千古的,例如:〈靜夜思〉(床前明月光……)、〈月下獨酌〉(舉杯邀明月……)、〈古朗月行〉等。

李白〈古朗月行〉全詩如下:「小時不識月,呼作白玉盤。又疑瑤台鏡,飛在青雲端。仙人垂兩足,桂樹作團團。白兔搗藥成,問言與誰餐。」

嫦娥是傳說中的人物,也是歷代詩人抒寫的題材,例如:唐代李商隱的〈嫦娥〉(嫦娥應悔偷靈藥,碧海青天夜夜心!);宋代辛棄疾的〈滿江紅—中秋寄遠〉(問嫦娥,孤冷有愁無,應華發);明代文徵明的〈念奴嬌—中秋對月〉(青雀西來,嫦娥報我,道佳期近矣)……。

舉頭望明月,低頭思想時,文學家、科學家、天文家雖然各有所思,各有所想,然而月亮,尤其是滿月的月亮,總是讓一代又一代的人們藉機激發創意,因而在文學、文化或文明中,得到超越!