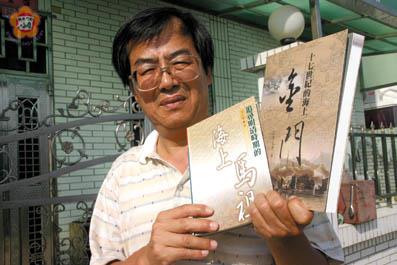

李仕德引用歷史圖籍為金馬寫歷史

李仕德引用歷史圖籍為金馬寫歷史

過去金門和馬祖給人一般的印象是戰地,解嚴後成為兩岸小三通門戶,事實上,金馬兩地海上交通在明、清時代即佔有重要地位,金門籍史學博士李仕德先後撰寫「十七世紀的海上金門」、「追尋明清時期的海上馬祖」兩書,引用歷史圖籍為金馬寫歷史,彰顯金馬輝煌的史頁。

現年五十三歲李仕德博士為金門籍子弟、馬祖女婿,現職為中國文化大學史學系副教授,是在二零零四年八月完成「十七世紀的海上金門」一書,由金門縣文化局出版,日前在其妻馬祖姑娘曹瑞芳鼓勵下,繼續撰寫出姊妹作「追尋明清時期的海上馬祖」,再度由連江縣政府出版「追尋明清時期的海上馬祖」,譜出金門子弟、馬祖女婿為金馬寫歷史「當仁不讓」的佳話。其中,後一書還被列為馬祖文化系列叢書第一冊。

李仕德撰寫「十七世紀的海上金門」一書,是從古書上蒐集一百二十四張地圖,再引經據典說明在明、清大航海時代,金門不但沒有缺席,而且是其中的要角。李仕德指出,明末清初西洋人東來,澳門、舟山群島和泉漳海灣的金門、廈門、浯嶼是西人最為熟悉的中國港灣,從西人早期描繪中國地圖,將金門不成比例的放大,或是繪製許多單幅的金廈地圖,說明金門海域是早期中西番船交接的場域。

李仕德表示,除一六三零年代前後時期,因鄭芝龍控制了東南海上貿易之外,許多金門人參與海上「走水」活動,海上舟人遺留的針經圖簿說明金門島為明清時期航向東西洋的重要的出口港之一,及清末以迄二次世界大戰之前,金門人仍然不斷的湧向海外,從日本的長崎、神戶的金門幫乃至於琉球、東南亞各地均散落著金門人的蹤跡,金門人乘風破浪走向海洋已有數百年的歷史。

李仕德進一步指出,明朝萬曆年間漢人再次定居澎湖,其開路前鋒是金門人,荷蘭入據台灣之前,小金門的海商對平埔族已然「譯其語」,及荷蘭人統治台灣時期,橫渡台灣海峽到大員及打狗的漁船又以大、小金門地區為最多,他們又成為早期定居台灣先驅。

至於「追尋明清時期的海上馬祖」一書,李仕德也以八十七幅古代地圖,汲取清初杜臻的「粵閩巡視紀略」,以及晚清侯官人陳壽彭譯編的「新譯中國江海顯要圖誌」兩書中相關之馬祖資料,再就志書中爬梳帝國海防上的馬祖,兼敘明清時期海上馬祖的零散記事,重建曾經千帆點點的海上馬祖歷史。

李仕德談及馬祖列島雖是閩江口外的蕞爾小島,卻是明、清時代傳統下西洋及中琉封舟貢舶往返必經之地,也是所謂福州半港或省城藩離,不僅是海上舟人下針辨位的目標,更是進入福州前,等候潮水或避風的洋面。

他說,從傳統農業社會來看,馬祖的自然條件並不利於開園種山,相對而言,因不利農墾以致人跡罕到,又因人跡罕到反而成為規避官府查緝的海商或乘風搏浪之徒樂蹈的場域,一直到清朝初年馬祖列島依然是所謂的孤山斷嶼,但因其海上的位置,乃在大帆船航行的年代,留下一些令人遙想當年過往千帆的點點滴滴。

李仕德指出,近年來在主政者有心提倡下,台灣地區的鄉土文史著作和志書的出版如雨後春筍,但囿於台灣主體的觀念,金門和馬祖雖然擺脫了戰地的影子,然要消除文化邊緣的困境猶待努力不懈,因此,他為金馬寫歷史,是希望改變一般人對金門、馬祖是「文化邊城」的刻板印象。