陳坑聚落展現豐富人文史蹟

陳坑聚落展現豐富人文史蹟

陳坑原名陳卿,即今成功村。往昔也有上坑、頂坑幾種不同的名稱。曾如正義里里長陳國強所說的:「陳坑地靈人傑,除了有幽美的海岸美景,也有陳景蘭洋樓、神秘的坑道,真是一個好地方。」

緊臨於金門日報社的「陳景蘭洋樓」即將於本月二十二日剪綵啟用。在其館內一樓,規劃有「陳坑聚落主題館」,介紹陳坑宗族移墾、陳氏宗祠、陳坑廟宇、文化風格、軍事地景,以及地方產業等,可以一窺陳坑今、昔的人文發展與變遷概況。

對於陳坑聚落,文史工作者黃振良素有研究,在其陳坑的史蹟一文,據其族譜記載:「宋時,有陳六郎及陳八郎與陳九郎三兄弟,由晉江瓷頭(今名圍頭,閩南話的「瓷」和「圍」諧音之故)之陳卿村遷居浯洲,卜居於太武山南一處靠海的坑澳,為資不忘自己的祖居地,開始時也將這裡的地名稱為「陳卿」;後來三兄弟的子孫慢慢繁衍滋盛,於是六郎公子孫居於坑北地勢較低處者,便稱之為下坑(今之夏興),而八郎公及妣顏氏則居地勢較高之象山。」

黃振良於陳坑的史蹟寫說,因為閩南語之「陳坑」與「頂坑」諧音,於是有「頂坑」和「下坑」之別,頂也有上的意思,且與下有「上下對稱」之意,遂有上坑之名。後八郎公七世孫從龍公於元時遷居坑南較高處,稱之為「陳坑」,從龍公為陳坑陳氏之開基祖。其後八郎的裔孫實儀公居住在前山一帶,其子孫稱之為前山房,衷儀公居住在邊城一帶,其子孫稱之為邊城房。

根據明國子監洪受所著《滄海紀遺》記載,陳坑村隸屬於翔風里的第十八都(含下坑);清代圖里中,上坑與下坑隸屬於十八都中的滄湖保。1915年金門設縣後,滄湖保改隸第四都(舊十八都),而陳坑屬之。1935年金門縣試行地方自治,滄湖保劃歸第二區,隸屬滄湖保的陳坑隨屬。1945年光復初期,金門設有珠浦、沙美二鎮及古湖(大致包括今之金寧鄉及城區外之金城鎮)、滄湖(今金湖)、烈嶼、大嶝四鄉。1946年,沙美鎮和滄湖鄉合併為沙美鎮。

到了1949年,黃振良文中指出,國軍進駐金門,改設民政處,第一民政處轄金沙、碧湖、滄湖、瓊浦等四區。1951年,滄湖、瓊浦合併為金湖區。1953年滄湖區的陳坑村劃入新增的金瓊鄉。1960年金瓊鄉的陳坑村,奉內政部核准改為「成功」,鄰近的砂頭改名「尚義」,下坑改名「夏興」,都在同一段時間。1965年,金門縣裁撤金山鄉和金瓊鄉,成功自然村與尚義、夏興改屬金湖鎮正義行政村,從此沿用至今。

陳景蘭洋樓解說員培訓講義的陳坑史蹟文中指出,一般血緣聚落都有一個共同點,當其開基之初,人口少,卜居一隅,待其人丁逐漸繁衍,如果發展空間不足,則必須分居外地,如果有足夠的發展空間,則聚落型態會逐漸擴大,同房祧的族親都會聚居在村內的特定區塊中形成角落,其用意一則彼此間可以相互照應,再則可以方便祖先祭祀的進行與親人間的情誼聯繫,也稱某一角勢。

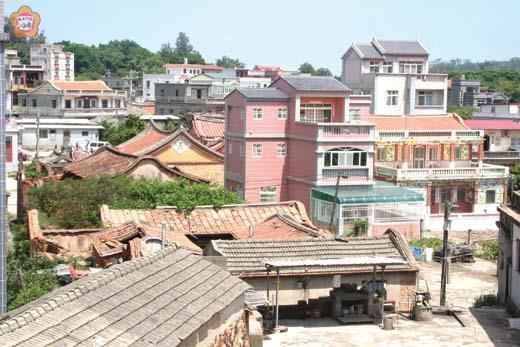

陳坑是一個標準的陳姓血緣聚落,隨著人口增加,村落角勢可分為前面、前山、東山、後新厝、下塘、上塘等六個主要區塊。不過,陳坑村的地勢位在象山的山脊之上,沒有遼闊而平整的腹地可以做為血緣發展或族親居住區域的條件,所以陳坑村的村落角勢功用,主要還是在於方便族人對於村落位置的辨認為主,就以村人所稱「蜘蛛牽花帔」的風水穴為例,得此風水穴的同房祧族親,就是散居在本村的各個角落,而不是聚居在一起的。

黃振良對於陳坑巡司城遺址的考證,陳坑擁有金門的中央位置、海路的交叉點及高聳的地勢,正因為這三項優越的條件,所以當明初建千戶所時,陳坑不但是島上四個巡檢司之一,其重要性更在其它各處之上。他說,在林焜熿道光版的《金門志》〈卷四規制志〉的「城寨」一節中,有關陳坑寨的資料記載:「陳坑寨,在十八都。明為巡檢司城。周一百五十丈(「泉州府志」記的是一百八十丈)、基廣一丈一尺、高一丈七尺,窩舖四、門一。今頹。」

民國十年版及民國四十七年版《金門縣志》記載,均沿用舊志的數據,到民國八十年修的《金門縣志》〈卷二·土地志〉第三篇建設的「舊城」中,卻引用《馬巷廳志》的記載為「陳坑城:在十八都,明江夏侯周德興造,為司城。周九十五丈,基廣一丈,高一丈五尺,窩舖四,門一」。前後兩者關於周長及城高的尺寸出入頗大。

最後文史工作者黃振良在陳坑的史蹟指出,陳坑八郎公第十二世孫衷儀、聚儀皆住在司城之邊,因稱為城邊房派,現該兩支派之子孫都住在村中緊臨金門日報社處,此處俗稱東山,推想當年的司城應在東山之上,然司城於清朝中葉已毀,現今報社以東皆為蓁芒草叢雜樹所覆,想要尋找當年之司城遺址,可要花費一番功夫從事地表清理與挖掘考古,方能窺其概略之一斑。