金門野生動物救星 陳光耀保育「大鱗梅氏鯿」

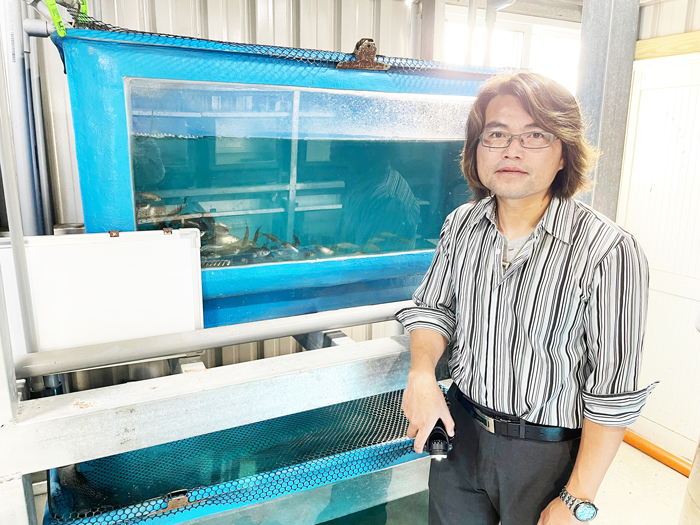

陳光耀的「再生魚坊」,復育上百隻金門獨有魚種「大鱗梅氏鯿」。(陳冠霖攝)

陳光耀的「再生魚坊」,復育上百隻金門獨有魚種「大鱗梅氏鯿」。(陳冠霖攝)

在金湖鎮山外里巷弄內,隱藏一處鐵皮屋,一走進去裡頭別有洞天,就像個小動物園一樣,有小白兔、綠鬣蜥、黑鰻、鱸鰻等,還有金門稀有的魚種「高體鰟鮍」和全世界目前僅剩金門有的「大鱗梅氏鯿」,這裡稱為「再生魚坊」,主人是現任金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳光耀。

現任金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳光耀,本身除了忙於該協會常常出動救援金門各地野生動物之外,他在山外也自己經營一座保育養殖場,他取名為「再生魚坊」,配合縣府保育許多金門的珍稀動物,其中最珍貴的當屬全世界目前只剩下金門有此物種的「大鱗梅氏鯿」,陳光耀正積極進行「大鱗梅氏鯿」的保育工作,力保這條魚種不要消失在這個世界上。

「大鱗梅氏鯿」是初級淡水魚,分布於低海拔流速緩慢的天然河川與溪塘,以浮游動植物及小型無脊椎動物為食,是法定公告的保育類野生動物。由於近年來台灣低海拔河川的水泥化,使得河岸植被、河道水草消失,適合「大鱗梅氏鯿」生存的棲息環境也逐漸消失;加上外來種魚類的入侵,資源的競爭與被捕食的壓力,更加速野生族群的滅絕。1920年以後,台灣本島就再也沒有發現,而2001年,國立海洋大學陳義雄博士團隊在金門重新發現證實,是為現今中華民國僅存野生族群的分布地,台灣的大鱗梅氏鯿野生族群相信已「完全滅絕」。

陳光耀說,大鱗梅氏鯿從1920年在台灣本島消失至今,已經滿100年,目前全世界僅剩金門有這條魚種,大致分布在光前溪、斗門溪附近,他估計目前僅存大約一萬尾左右,若這一萬隻消失,則大鱗梅氏鯿將永遠消失在世界上。

目前在陳光耀的「再生魚坊」裡,大約有三個養殖箱是專門保育大鱗梅氏鯿,總數大約400尾左右,這些是「保底」的數量,也就是說,雖然機率不高,但萬一金門目前野生的大鱗梅氏鯿全數絕跡的話,至少還有他養殖場裡的這400尾可以再度野放繁衍,因此這400尾彌足珍貴。

陳光耀保育這些大鱗梅氏鯿不惜成本,餵食牠們吃高檔、高蛋白的鰻魚飼料,光是飼料錢一個月就要5000元。而建置這整座「再生魚坊」也大概花了400萬,設備、飼料、電費都要錢,光是電費一個月也是超過5000元,還有很多冷凍設備他不敢同時開,怕花費太兇。

陳光耀對於其他的保育類魚種也十分有興趣,他舉例,之前在烈嶼就發現過稀有魚種「𩽐鰷」(音同餐條),這是從來沒在金門地區發現過的魚種,被他首度在烈嶼發現。另外還有在金門消失了二三十年的魚種「高體鰟鮍」,也被他在野外發現一尾,這些在金門少見的魚種目前都在他的養殖場裡保育中。

陳光耀說,現在他還想保育「攀鱸」,也想在金門尋找「史尼氏小䰾」,他說「史尼氏小䰾」雖然在台灣很多,但在金門已經20年沒有野生蹤跡,最後一次現身的紀錄是在斗門溪,他正積極尋找中,為了找這條魚,他還曾經申請進入金防部,翻找擎天水庫找了三天,還是無功而返,他找這條魚已經找了六七年,強調不會放棄。

另外,陳光耀的「再生魚坊」裡還有100多隻烏龜,包括金門原生種的金龜,還有一些外來種的斑龜、巴西烏龜等,平均一年可以繁殖200多隻,數量驚人。陳光耀說,本身有在做金門外來種烏龜的移除工作,畢竟這些外來種烏龜若跑到野外和金門原生種金龜繁衍,會破壞、汙染金門原生種金龜的基因,對生態並非好事。

陳光耀說,自己原本是念環工,因緣際會下接觸到保育工作,做了一陣子後做出興趣,便栽進保育這塊進修,他為了保育工作,跑去念海洋大學海洋生物研究所,目前已經在攻讀博士班。陳光耀說,之所以想走保育這條路,是因為「捨不得」這些稀有物種,他感嘆,一樣都是瀕臨絕種的動物,比起金門的「明星物種」水獺受到重視的程度,像「大鱗梅氏鯿」這種不起眼的小魚就比較沒人重視。

現在,陳光耀的目標是希望持續保育這些金門罕見的稀有魚類,未來他打算再發展一處魚場,培育一些「經濟魚種」,好支撐開銷龐大的保育保種工作。