金大研究紅火蟻成果獲學術界肯定

金門大學食品科學系生物多樣性實驗室師生團隊,長期追蹤調查金門紅火蟻的分布:追蹤調查金門紅火蟻。(金大提供)

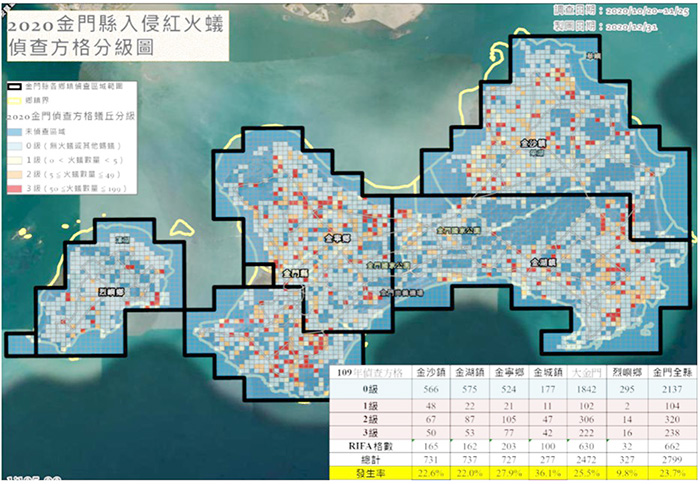

金門紅火蟻的分布。(金大提供)

國立金門大學為了解金門地區生物多樣性和紅火蟻的分布現況,該校食品科學系生物多樣性實驗室吳尹文教授師生團隊,自2017年起長期追蹤調查金門紅火蟻的分布,並與國家紅火蟻防治中心和金門縣動植物防疫所進行合作計畫。紅火蟻極具侵略性及攻擊性,入侵成功建立族群,可能造成當地在生態、農業、經濟、公共衛生上的潛在危害,本項研究不僅具高度研究貢獻,並為學術界所肯定。

吳尹文教授表示,入侵的紅火蟻(Solenopsis invicta)原產於南美洲,20世紀初入侵美國南部,隨著交通貿易全球化,於2001年成功跨越太平洋在澳洲建立族群;2003年入侵台灣;2004年首度在中國廣東省發現其蹤跡,2008年在廈門集美區也發現紅火蟻,金門於2014年發現其行蹤。

吳尹文教授指出,本研究於去年10-11月利用市售品牌洋芋片作為誘餌進行監測,或觀察有無蟻丘存在。將金門土地面積以每200公尺200公尺為一網格,每一網格以1-2個監測點進行監測,每個監測點定位後以GIS呈現。網格內發現有紅火蟻或蟻丘者屬陽性網格,沒有者屬陰性網格;再以網格內調查蟻丘火蟻數量最多者作為判定依據,發生嚴重等級依照標準作業程序進行火蟻分級,「空巢或誘集無火蟻」判定為0級;「誘集火蟻數量未滿5隻或蟻丘爬出10隻以下火蟻』判定為1級;」誘集火蟻數量5-49隻或蟻丘爬出火蟻1-100隻』判定為2級;「誘集火蟻數量50-199隻或蟻丘爬出火蟻101隻以上」判定為3級。

吳尹文教授提及,此次調查2799網格,共6753個監測點;根據結果可知入侵紅火蟻發生率為23.7%(662/2799),其中第1級為104個網格、第2級320個網格、第3級為238個網格;各鄉鎮隻發生率分別為金沙鎮22.6%、金湖鎮22.0%、金寧鄉27.9%、金城鎮為36.1%,及烈嶼鄉為9.8%。

金大表示,金門的入侵紅火蟻已在本地定殖,但也可藉由婚飛及海漂垃圾由中國大陸入侵金門,除了積極藥劑防治之外,多方面長期監測及防治才能有效降低金門紅火蟻密度數量。吳尹文教授的前期研究已發表於2018年台灣昆蟲學會的年會報告,新近的研究成果將在2021年台灣昆蟲學會的年會提出報告。