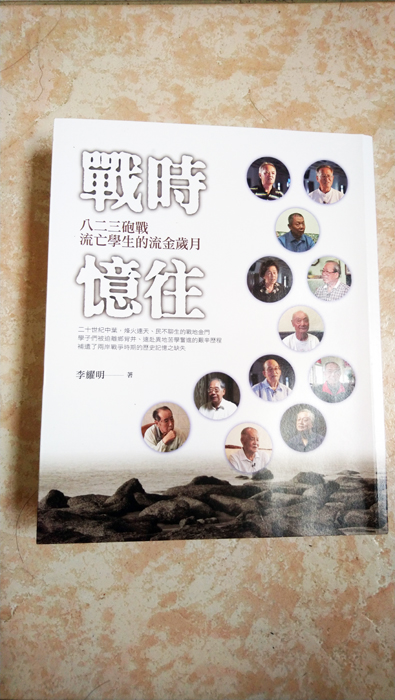

細述823砲戰流亡學生的流金歲月 李耀明著作「戰時憶往」出版面世

李耀明著作的「戰時憶往」八二三砲戰流亡學生的流金歲月一書出版了。(李增汪攝)

李耀明著作的「戰時憶往」八二三砲戰流亡學生的流金歲月一書出版了。(李增汪攝)

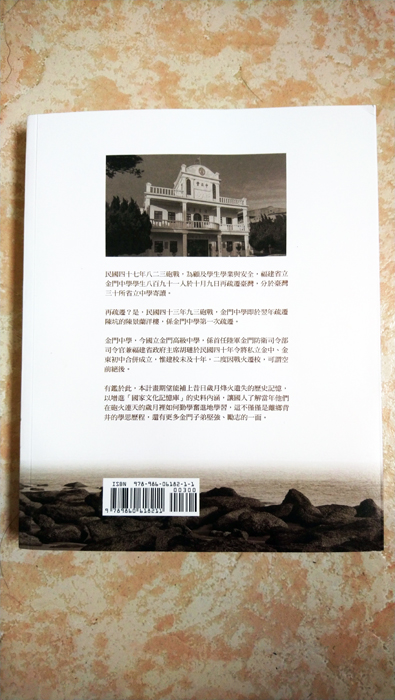

民國四十七年八二三砲戰,為顧及學生學業與安全,福建省立金門中學學生八百九十一人於十月九日疏遷臺灣,分於臺灣三十所省立中學寄讀。

由李耀明著作的「戰時憶往」八二三砲戰流亡學生的流金歲月一書出版了!

民國四十三年九三砲戰,金門中學即於翌年疏遷陳坑的陳景蘭洋樓,係金門中學第一次疏遷。金門中學,今國立金門高級中學,係首任陸軍金門防衛司令部司令官兼福建省政府主席胡璉於民國四十年令將私立金中、金東初中合併成立,惟建校未及十年,二度因戰火遷校,可謂空前絕後。

李耀明表示,有鑑於此,宜誠資訊股份有限公司以「戰時憶往:八二三砲戰流亡學生的流金歲月」為計畫名稱,向文化部提出申請,由李耀明擔任計畫主持人,楊再平擔任協同主持人,期望本計畫能補上昔日歲月烽火遺失的歷史記憶,以增進「國家文化記憶庫」的史料內涵,讓國人了解當年他們在砲火連天的歲月裡,如何勤學奮進地學習,這不僅僅是離鄉背井的學習歷程,還有更多金門子弟堅強、勵志的一面。

李耀明,民國五十四年生,金門縣金寧鄉古寧頭南山沃字輩晚生,在「單打雙不打」戰火下度過童年。中正理工學院專科部第十三期土木科、中正理工學院軍事工程研究所九十一年班畢。軍旅期間榮獲陸軍「莒光楷模」、聯合勤務總司令部和國防部「績優參謀」,以及民國九十七年的「國軍楷模」。退伍後,從事工程管理工作;民國108年,進入宜誠資訊股份有限公司,展開一段不同以往的「斜槓人生」。

二十世紀中葉,烽火連天、民不聊生的戰地金門學子們被迫離鄉背井、遠赴異地苦學奮進的艱辛歷程,補遺了兩岸戰爭時期的歷史記憶之缺失。

本書除了有作者李耀明寫的序「誰喜歡這樣的因禍得福」外,並有顏重威、翁文贊、楊金山、翁明灶、楊誠對、楊清國、翁志勵、楊忠全、李國平、莊天信、姚清華、呂誠惠、翁國防、陳德禹、趙毓麟、黃基礎、鄭籓海、林水綠、林玉盆、李根樂等人,訴說起當年疏遷臺灣寄讀的回憶。

李耀明指出,「八二三砲戰」是跟我這一代金門人一起長大的故事,小時候,隔一天就要躲防空洞的「單打雙不打」是我們的日常,每年的八月二十三日,長輩們還會要求我們不能外出,彷彿「對岸」還會在這天打幾發砲彈來慶祝或紀念,因為,這對上一代的長輩來說,是一生難以忘懷的悲慘經驗,他們因為八二三砲戰家破人亡,或被迫與家人分離,遠赴異鄉「流亡」。

國小畢業就隨家人搬到臺灣的李耀明,對金門一直都有著很深厚的情感,自覺是個「金門人」,但是,因為沒有長年在金門生活,民國108年9月,他第一次聽說民國四十七年有九百二十一位福建省金門中學學生趁著砲火暫歇,集體疏遷到臺灣的三十所省中寄讀,他們被稱為「流亡學生」,自己覺得十分訝異,馬上,一幕幕的畫面就在腦中跑過,當時,他們搭乘如地獄般的登陸艇坦克艙,搖晃了二十四小時始抵達高雄(因為服役,他個人有過這樣的經驗,深知這個痛苦),前途未卜的分發,沒有親人陪伴,下課無家可回,住在臨時的房舍裡,不僅要克服思鄉的痛苦,有時連吃飯可能都有困難,還要跟同班的臺灣同學競爭課業……,這一切多麼有故事性,而且多麼悲壯。

李耀明提及,金門縣閩南文化協會理事長楊再平跟他提起這件事,主要是因為自己參加了文化部108年度「國家文化記憶庫計畫」說明會後,想要以金門的庶民文化為背景找個好題目,而向他請教有沒有可以集合金門人的個人記憶而成為國家集體記憶的故事,他做了如是的建議,並立即列舉了幾位當年的流亡學生,這些人,他都知道或認識,例如李炳團,就是自己小學的級任老師,立即決定以這個主題向文化部提出申請,以匯集這九百二十一位流亡學生的故事,讓更多人知道。

李耀明指出,民國107年10月10日,國立金門高級中學(前身即為福建省立金門中學)也主辦了一場八二三砲戰金門中學流亡學生回娘家的活動,宜蘭縣金門同鄉會前理事長李增河手上就有一份整理過的名單,非常值得參考,他非常鼓勵做這個主題。

嘉義中學是當年分發學生人數最多的學校,多達七十二人,其次為臺灣省立板橋中學(今國立板橋高級中學)的四十二人,因為他們是於民國四十七年十月九日在金門新頭碼頭上船,十月十日抵達高雄港十三號碼頭(今光榮碼頭),代表這一天他們一起在臺灣「重生」,所以,六十年來,每年的十月十日,他們都會聚會「慶生」,真的非常不容易。

李耀明指出,流亡學生人數與人名有好幾個版本,按民國四十七年「正氣中華報」和「民聲日報」的報導,十月十日到臺灣的人數為八百九十一人,及至翌年,陸軍金門防衛司令部政務委員會和金門中學發佈的數字則為九百二十一人,增加了三十人。

李耀明在序中,特別向當年的九百二十一位的「流亡學生」致敬,指出其當年乃至今日所展現的金門花崗石意志與番薯精神,絕對值得在中華民族的歷史篇章裡記上一筆,更感謝的是這次接受採訪,提供資料的四十八位「流亡學生」,並謹以「戰時憶往:八二三砲戰流亡學生的流金歲月」這本小小成果敬獻給各位。