醉影金門開展 莊靈領軍尋找失落的漢磚

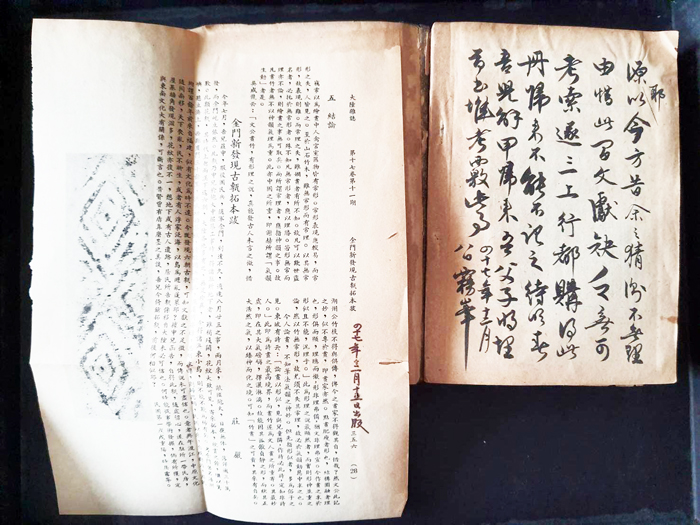

前故宮博物院副院長莊嚴,1958年12月,寫下〈金門新發現古磚拓本跋〉並用書法注解。(莊靈/圖片提供)

由金門文化局、台灣攝影博物館學會共同主辦,張國治博士策展的 《醉影金門:台灣攝影博物館文化學會2021年金門主題攝影展暨文件展》,在文件展區塊,因著攝影家莊靈提供的「漢磚」拓本、考據等相關影像文物,又帶隊到漢磚發現地賢聚村踏查,引起媒體、文史界廣泛重視,意外掀起了島地「尋找兩塊失落的漢磚」熱潮;半個多世紀前, 因為一場烽火,也因著「兩塊漢磚」的出土,讓「海上仙洲」金門的開發史,從明洪建城再往前推進一千多年。只是,形同金門「國寶」的漢磚,流落何方? 莊靈盼望透過這個展覽,找回失落的漢磚,重現海上仙洲面貌。

漢磚出土,改寫歷史

1958年,823砲戰期間,國軍於賢聚(厝)村構築工事,從地面挖出了幾塊菱形、稍有殘闕的古磚,正巧故宮博物院副院長莊嚴服役金門的長公子莊申在場;原本可能被隨手拋棄命運的古磚,經師大歷史系畢業的莊申一個留神,察覺裡頭可能藏有文章。兩塊古磚拓本被兒子寄到台北給父親,經莊嚴與臺靜農教授共同考證結果,古磚的年代可推及上起兩漢、下迄六朝,溯源五胡亂華,中原文化南移,金門已作為貴族難民避居的海上仙洲。有了年代身世後,「古磚」,自此正名為「漢磚」。

漢代,即有人煙,「金門一千六百年」(現已是一千七百年);兩塊漢磚、一對父子,重寫了金門的開化史。莊嚴與莊申,正是得過國家文藝獎的知名攝影家莊靈的父兄。

《醉影金門:台灣攝影博物館文化學會2021年金門主題攝影暨文件展》的展前,為了尋找兩塊漢磚,攝影家莊靈,國立歷史博物館館長廖新田與報導文學作家楊樹清,三人互相串連,四處尋蹤跡。

莊申發掘,莊嚴考據

莊靈年初致廖新田的函件,寫道「廖館長你好,我是莊靈,好久不見 。昨天跟楊樹清兄通電話,談到823砲戰時,我大哥莊申正在金門服預備軍官役,他和排上弟兄在構築地下工事時,竟意外發掘出兩塊漢磚的事,今年由我所創立的台灣攝影博物館文化學會,現任的理事長是張國治,他是台藝大的教授,是金門人,我們計畫今年在金門,要舉辦一次以金門為主題的歷史影像攝影創作以及有價值的文物和故事為內容的展覽會,現在正由學會和金門的文化單位在洽商合作的事。我因大哥莊申於823砲戰時正在金門當預備軍官,他和排上弟兄在構築地下工事時竟意外的發現了兩塊漢磚,後來他跟父親莊嚴先生,還有臺靜農教授都對這兩塊漢磚有過初級的考證,我手上現在有他們當時發表的文字以及信件。這個發現至少讓金門的開發史往上提升了一千多年。我希望把這一件有實務證據和學術文件的故事參與這一次的展出。聽說那兩塊漢磚現在收藏在國立歷史博物館,可否通過本學會或金門文化當局向史博館洽借,如果能得到您和貴館的同意,讓這兩塊漢磚也能夠到金門參與展出,將是一件多麼有意義的事 ,故在此先向您報告。並誠摯希望此事能夠實現。非常感謝您的協助。專此敬祝健康順利愉快 」。

廖新田收到訊息後,立即回復:「莊先生:拜讀轉來的大文,非常有歷史感。史博一向跟金門很有合作因緣,要展覽研究都樂觀其成。至於兩塊磚,我請典藏組查查再回報」 。

很快的,莊靈接到國立歷史博物館典藏組張慈安的電話,她說典藏組只有魯王壙誌裡面的一塊磚,上面也沒有花紋。莊靈推敲這應該不是莊申當時挖掘出來的那塊磚,外傳那兩塊磚收藏在國立史博,不知是根據什麼資料做這樣的結論,如果消息正確當然還要繼續尋找,要是這個說法不正確,可能就跟歷史博物館沒有關係了。

莊靈再次與張慈安聯絡,應該可以確定莊申在金門發掘出的那兩塊漢磚不在歷史博物館,所以他認為,尋磚的事,恐怕還要從金門著手才行。

楊樹清回報莊靈,找到民國68年版的《金門縣志》,翻遍,竟未找到印象中有兩塊漢磚的文字記載、圖錄、下落,只看到1959年在古崗出土,送國立史博珍藏,後來成了國寶的魯王壙誌記載,如不是交由國立歷史博物館收藏,那麼,就是放在以前位於莒光樓的「金門歷史文物館」或他處或遺失了,「也許我們真誤讀了,也錯怪史博館,把過去金門歷史文物館誤作台灣的國立歷史博物館」;楊樹清再感疑惑的是,如果那兩塊承載著歷史重量的漢磚沒出走,還留在金門的話,怎麼會遍尋不著?或許,它被藏在某個角落。

中州人士,避亂蓬萊

《醉影金門》開展之日,楊樹清終於找到兩塊漢磚的圖錄。刊在1987年金門縣政府出版的《金門史蹟源流》第二章〈篳路藍縷,以啟山林:移民與與開拓〉,頁30、31,〈歷代開拓大略:晉人始移居世外桃源〉裡,並載有文字:「漢武帝撻伐匈奴,允胡族人入居塞內,造成胡漢衝突,卒於晉世釀成五胡(匈奴、鮮卑、氐、羌、羯)亂華慘禍,晉懷帝永嘉五年(西元311年),匈奴陷洛陽,懷帝被擄,史稱永嘉之禍;後愍帝建興四年(西元316年),匈奴再陷長安,愍帝蒙塵,西晉亡。元帝即位建康,史稱東晉。」,「時中原板蕩,不甘臣服於異族統治者,紛紛渡江,避居江南,輾轉播遷入閩居泉州者甚多,泉州晉江之名即是因此。是時有渡海避居金門者六姓,為蘇、陳、吳、蔡、呂、顏,時為晉元帝建武元年(西317年),此為金門有居民之始。民國44年(應係民國47年之誤),島上駐軍於賢厝(賢聚)構工時,發現古磚,經考古學家莊嚴先生鑑定,認為此類花磚之年代,上起兩漢,下迄六朝(西元前197年至西618年間),莊氏並以為典午(司馬氏)渡江,中原文化南移,天下喪亂之際,或有中州人士浮家泛海以島為避亂蓬萊;若是,則世中原氏族移居金門當屬不謬也」,「自東晉迄唐德宗貞元年間,歷經南朝之宋、齊、陳及隋,計四百七十餘年,其間因文獻無徵,難為詳考 」。

看到圖檔,讀遍文字,楊樹清感到可惜的是,依然未見兩塊漢磚藏於何處的記載,他告訴莊靈,「我們只好繼續找尋失落的金門『國寶』了!」

莊靈領軍,賢聚踏查

攝影家、台灣攝影博物館學會創會理事長莊靈,10歲時隨父親莊嚴護運第一批故宮文物到台灣,初中二年級接觸攝影,從此將攝影視為一生志業,曾在「老三台」時期的台視公司擔任攝影記者長達24年,1965年首次到金門,此後對金門有很深的情感。根據史書載,明洪武20年(1387)金門建城,莊靈說,如果能找到那兩塊漢磚,進而確定年代真的是在東漢時期,等於把金門建城的歷史往前推了1300年,漢磚就是金門珍貴重要的文物遺產,重要性不下於列入國寶的魯王壙誌;只是,他不知道1958年大哥莊申退役時,留下漢磚拓印,原件究竟藏在何處,很遺憾現在下落不明。

透過《醉影金門》展覽,攝影作品外,特闢莊靈也展示漢磚相關的文字、文物和影像,期待展覽期間,能得到漢磚的進一步消息,開展日,他偕參展者一行,到當年發現漢磚的賢聚村作田野踏查,並由賢聚人盧懷琪、盧根陣(盧根)兄弟作文史導覽,可惜並無法探知莊申發現漢磚的正確地點。

《醉影金門》主題攝影暨文件展, 近百件攝影作品依其脈絡,分為「戰史蹤跡迷」、「浯洲吾民樣」、「藝憶人文風」三主題,匯集老中青三代,參展者包括現年91高齡,曾任外交部攝影官40年的許捷芳,他見證本國外交史,也紀錄1965年左右外賓至金門參訪的珍貴影像;服役時擔任醫官並親歷823砲戰的前輩攝影家黃伯驥,用口述記錄戰火下的金門;曾任花崗石醫院院長趙善燦將軍的文學博士女兒趙孝萱,提供父親生前留下的金門醫療工作的文獻;攝影文物收藏家陳祐明展出典藏的金門影像作品,其他還包括顏明邦、蔡文祥、包德納(Bernard Bordenave)、江思賢、徐欽敏、張哲榕、黃子明等影像創作者,分別用不同視角與觀點,呈現他們眼中的金門,首展10月23日在金門進行,11月3日金門展結束後將移師台灣,12月1日至12月12日在新北市中和「八二三紀念公園」的國立臺灣圖書館4樓雙和藝廊展出。

莊靈尋找兩塊「失落的漢磚」,未了故事,將從金門再帶到台灣。