猛龍張遷會浯江楷、隸書展9/3文化局開展

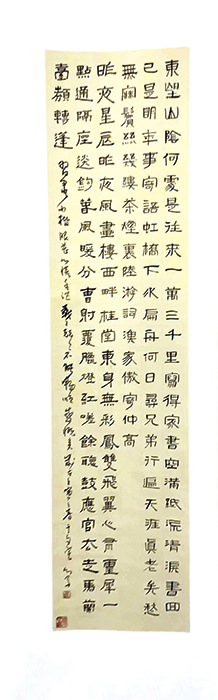

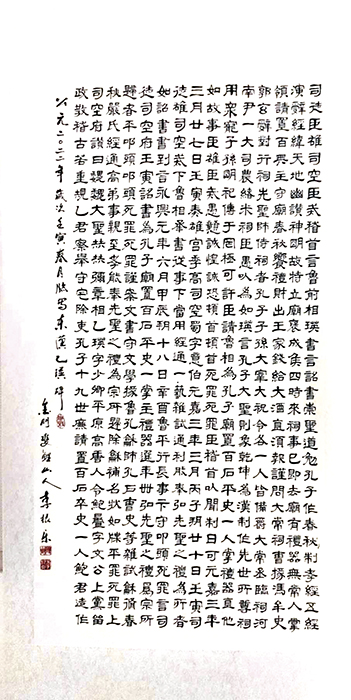

猛龍張遷會浯江書法學會楷、隸書展,九月三日起在金門縣文化局展出。(金門縣文化局提供)

猛龍張遷會浯江書法學會楷、隸書展,九月三日起在金門縣文化局展出。(金門縣文化局提供)

為持續推展中華書法文化藝術工作,金門縣書法學會繼七月份第一組會員《旭飛暢懷過山谷》書法草書展後,緊接著申請安排在金門縣文化局展覽的第二檔展出,主題名稱:《猛龍張遷會浯江》楷、隸書展,將於9月3日在文化局一樓展廳開展,展期至9月12日止,這次展出作品,是由第二組會員提供,有會員28人,參展作品60餘件,都是年度學習小楷楷書和隸書的習作、創作精選作品,歡迎鄉親蒞臨觀賞。

金門縣書法學會理事長徐心富特別針對這次展出主題名稱,做說明解釋;他說,一般書法展覽,都直接說是楷書和隸書展,不會文謅謅的拐彎抹角弄個主題名稱,先讓大家尋思猜謎。其實打開「謎題」,《猛龍張遷會浯江》也就是說這次書法展就展出楷書和隸書便是,其實書法學會的用意,正是要會員們了解,學習書法不僅只是要大家會寫字,更希望能對中國漢字歷史,和書法史有一定了解。

徐心富說,一部中國歷史,不也是部漢字的演進史和書法史的縮影。中國五千年悠久歷史文化,從黃帝、三皇五帝、夏、商、周以降……。中國文字的演進變化,其中必然有眾多多彩多姿美麗故事,供大家閱讀品味。就拿﹝猛龍張遷會浯江﹞為例,猛龍、張遷分別是指兩塊中國歷史上碑刻。《張猛龍碑》,是北魏時期刻石,內文是為宣揚當時魏魯太守張猛龍尊孔興學事跡,碑體文字用的正是當時的「正書」,也就是現今的楷書。《張遷碑》則是東漢末年石碑(約西元200年),內文是表頌當時山東穀城縣令張遷。字體則已是漢代隸書,但隸中仍滲有篆意。兩者碑刻均為石材。所謂「金石」正是那個年代的特色;金屬和石頭刻製,至今千年經世不朽。

徐心富進一步解釋說,所謂「北碑南帖」,北碑也稱「魏碑」,也就是說北魏(約西元534年),它在中國,歷史地理上形成標竿,成為「北碑南帖」分水嶺象徵,正因為它的年代和地緣關係。而考據張猛龍碑和張遷碑,其樹立年代和發現地點,正可成為「北碑」的具體代表性。上可追溯到秦篆漢隸。而北魏之後,普唐筆墨書帖漸行方便流行,書聖王羲之父子和唐楷各大名家的表現,更成為「南帖」的重心。

他強調,中國文字分別有古文字和今文字,古文字包括秦「小篆」和秦前各國「大篆」(包括甲骨文)。而今文字則主要為今日仍通用的楷書和隸書。書法學會再度安排會員展出楷隸二體,這次會員以小楷呈現。書法寫作千變萬變不離其變,也就是在真(楷)、草、隸、篆、行各體其間做輪換學習和創作,再三反複學習。學會平常除了鼓勵會員自行努力自我練習,也會想辦法給會員們找新的體裁和主題,讓會員在展覽時有新的嘗試和訓練機會。試圖讓會員們從單純書法「線條」中間尋得更多趣味和創新表現,而每次展出,會員也都確實有優秀成果出來,獲得觀眾們好評,這也就是書法學會存在的目的,和目標取向。