楊樹森打造漂木空間 紐西蘭藝術家舒閣到訪禮讚畫作

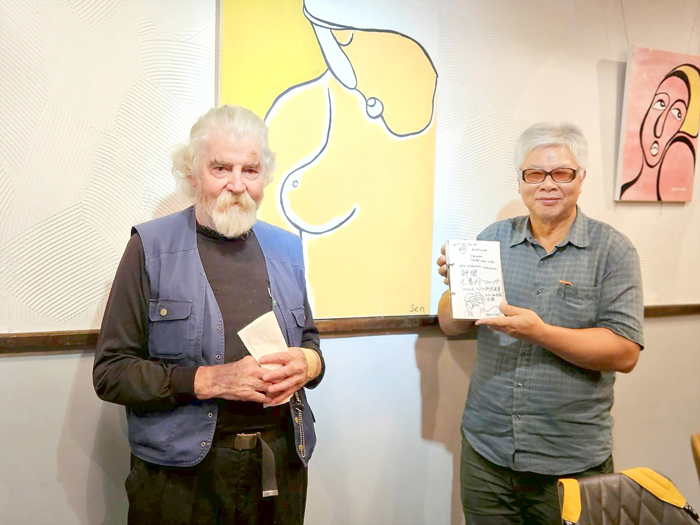

美麗重生,楊樹森構築漂木藝術空間:左、紐西蘭藝術家舒閣(左)禮讚楊樹森(右)「美麗重生」後的畫作。(楊樹森漂木藝術空間提供)

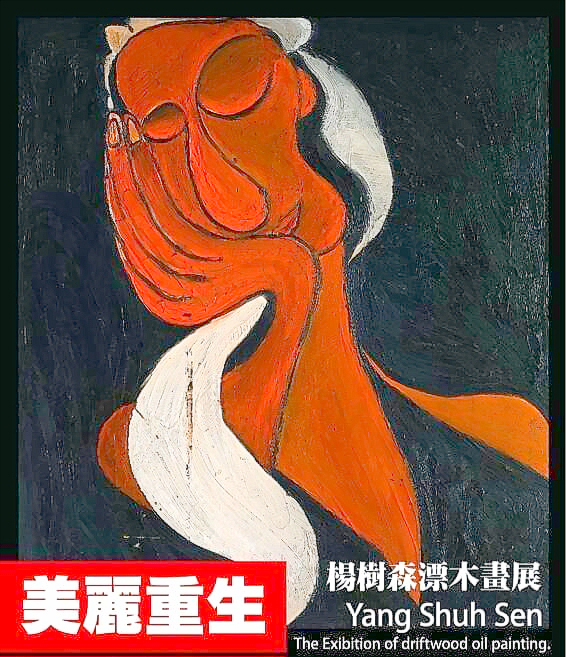

楊樹森《美麗重生》漂木創作。(楊樹森漂木藝術空間提供)

從《美麗重生》出發,打造漂木藝術空間,圓夢酒莊與拾翠山莊正進行畫家楊樹森的兩場展覽,驚豔「漂木森林」塗染美麗油彩,開出繁花盛景,來自紐西蘭,在台灣辦過展覽的藝術家舒閣從周日到昨天,接連到訪兩地展場,與台灣畫家楊樹森「對話」也「對畫」,禮讚漂木生命。

美麗重生曬故事

10年了。彷彿昨日。2013年7月的今天,7月12日,颱風天,台北市金山南路康青龍創藝生活空間曬故事館為《美麗重生:楊樹森漂木畫展》拉開序幕。風雨故人來, 許多藝界、同鄉湧入襄盛,當過福建省政府主席的台大社會系教授薛承泰並現場賦詩「樹衣離根風無情,森墨清筆今重生;新知舊雨曬故事,作客浯友喜相逢」。

10年後的現此時,從三芝到新莊,三芝拾翠山莊楊樹森漂木空間推出留日攝影家呂良遠的漂木典藏展,新莊的圓夢酒莊繼《藝情2021》後,再進行楊樹森2023新一檔展覽;東西兩位畫家的相遇,語言不通,線條互通,紐西蘭籍的畫家舒閣來台灣,在台灣的藝友吳妍臻等人引領下,連看兩場展覽,禮讚漂木空間,也向走過生命幽谷,「美麗重生」的漂木畫家致敬。

以漂流木作畫布

老兵父親從湖南到閩南,落腳金門燕南山古區村,1958年823砲戰期間生下兒子楊樹森。農地上打滾,小學時是棒球隊「魔幻投手」的楊樹森,1971年的金門少棒錦標賽 ,七賢隊(賢庵國小)與太武隊(金湖國小)作冠亞軍之戰,左投的他是七賢隊先發;少年時迷上繪畫,1977年金門高中畢業,渡海到台灣求學發展,就讀中原大學機械系已在普仁崗宿舍成立畫室,並在校園辦了場《747的迴響》個展,許多年以後,以《再見一面》為名接受母校邀請展。

因社會環境,以及經濟現實,無力讀藝術科班的楊樹森,步出校門後謀食於紅塵煙囂,只能中斷畫事;1997年飽受身心病痛折磨,歷5年醫學、宗教治療,才漸漸恢復健康,2022年又重拾畫筆,轉以撿拾被廢棄的漂流木作為畫布,當作主要媒材。2004年《美麗境界》巡迴展在台北馬偕醫院、新北雙連教會、淡水馬偕醫院及三芝雙連安養中心等地展出,同年《心靈異想:楊樹森返鄉展》在金門文化中心登場,此後再歷典藏淡水、新竹影像博物館、台北紫藤廬、時空藝術會場、新北市政府大樓、三芝2號倉庫、新竹工研院藝廊、宇宙光關懷空間,中原大學藝術中心、台北大學藝術中心、台北大澐藝,三峽蘇馬利體藝廊、梅門文化基金會梅門防空洞、台北沾美藝術庭苑,馬偕醫學院等30多次個展。未停下畫筆,幾乎每年每季都有展覽的楊樹森,《美麗重生》展後,為了讓畫作有個家,先是在台北市民權西路,再到淡水竹圍成立工作室,之後在新北三芝拾翠山莊構築「楊樹森漂木藝術空間」。

創作3千行長詩《漂木》,創立加拿大漂木藝術家協會的一代詩魔洛夫(1928~2018)為「楊樹森漂木藝術空間」書法題字並題寫〈漂泊的奧義〉:「一塊平凡的木頭,沒有生命,也沒有靈性,但通過楊樹森詩一般的觸摸之後,它便有了生命,有了靈性。楊樹森的創作提醒我們,生命是在漂泊中成長的,誰掌握了漂泊的奧義,誰便掌握了美的奧義。」

秘密花園漂木藝術空間誕生

歷多年經營,漂木空間是楊樹森的工作室也是展場,已成為畫家的「秘密花園」,也是三芝一景,造訪者眾,學者龔鵬程、林安梧、連清吉、陳龍安、黃昌宏、李台元、孔書玉,畫家陳朝寶、林煥彰、鄭松維、陳秀娟、許玉音、游幸姍,攝影家柯錫杰、莊靈、呂良遠、鐘永和、陳文發,紀錄片導演董振良、陳心怡,藝文同鄉陳昆乾(方舟)、李福井、邱英美、王金鍊、牧羊女、洪玉芬、張姿慧、楊樹清,乃至政界的前行政院院長毛治國、海基金會副秘書劉克鑫等人都來過,麻省理工博士出身,熱愛文化藝術的毛治國推介楊樹森「在宗教導引下,走上自我發覺之路,成為獨樹一格的畫家,開始在漂木上作畫。風樸拙約,以圓潤線條,感性著色,勾勒出表情各異的人像畫」。因而內化一份藝術情操了。

拍攝出《漂航》短片的導演陳心怡寫出:「從來沒有想過被棄置的豬肉砧板可以成為一幅畫作,當然也不會想到破損的門板、船板,可以被形塑成一件藝術作品。走進藝術家楊樹森的工作室時,被眼前的數不清的『臉』給震撼了,而這一張張的臉,都是畫在那些我們以為無用的木材之上。這些臉譜,或張眼,或閉眼;或憂鬱,或喜悅;也許是看著你,也有看著遠方。她們從楊樹森的筆下躍出的臉,清一色都是女性,都帶著一種最原始且單純的母愛,在工作室這空間裡繚繞。」加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)比較文學博士,西門菲沙大學(SFU)教授孔書玉,踏訪漂木空間後,以〈無用之用:楊樹森和他的漂木藝術〉為題寫了段:「樹森的畫絕大部分是頭像,五官誇張,有簡單抽象的線條勾勒,最引人注目的是眼睛,他們很少直視,下垂的眼簾下是無盡的悲哀與淡然這些特點與他早期喜歡用的藍色灰黑和赭紅一起,令人聯想起很多藝術家的藍色時期」,「樹森近年的畫作顏色轉向明黃和白色,很多畫甚至不用線條勾勒,早期作品那種強烈的情緒似乎逐漸消失了。我想這與樹森的生活開始穩定,內心也平和沉靜下來有關吧」。

美麗重生,詩情畫意。詩人劉曉頤以〈楊樹森的樓中樓歐風空間 結合藝廊與工作室〉為題寫道,「知名漂木畫家楊樹森,定居三芝的拾翠山莊多年,是與自然結合的理想獨立莊園,建築採透天別墅與大樓複合模式,無鐵窗,使用地下水,有後花園、森林小步道,冬天樹葉落下,夏天則可整夜聽牛蛙鳴聲,特具北歐風情,且前山後海,景觀非常好,四季分明,經年累月,滋釀著他的藝術創作靈感」。美麗重生,有了漂木空間之後,畫家楊樹森與作家楊樹清兄弟的下一站,正啟動藝術、文學的「雙樹」返鄉計畫工程,也許不久的將來,浯鄉的大地上,有漂木館,也有文學館。