《藝文沙龍》耕書種文 俯拾動靜皆可入篇章──作家陳為學

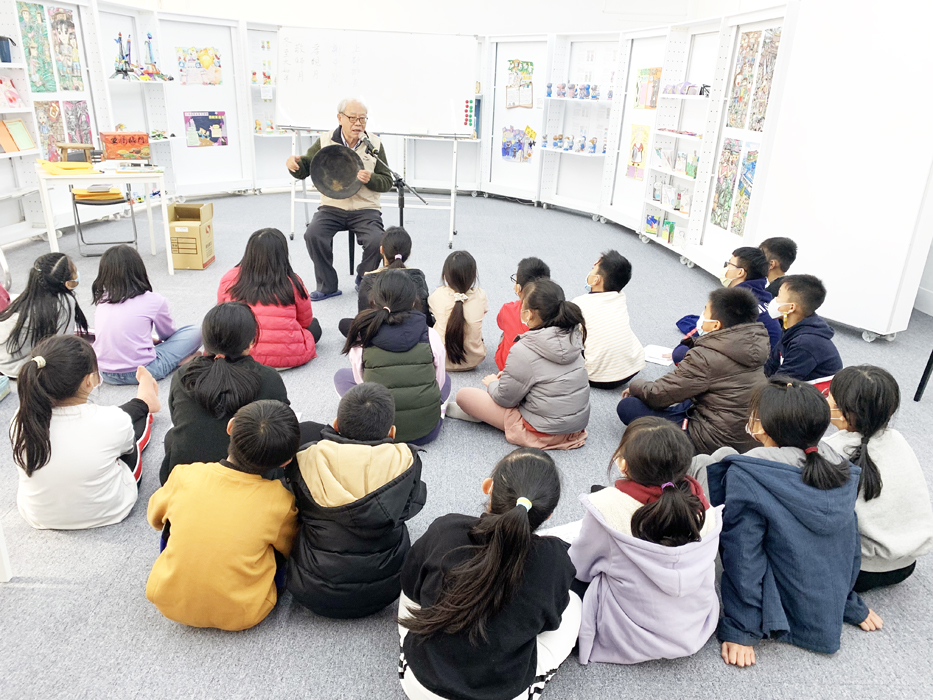

陳為學前進校園分享《浯江微瀾》等3本著作。(林靈攝)

陳為學前進校園分享《浯江微瀾》等3本著作。(林靈攝)

自謙為文史愛好者,陳為學經年筆耕,言為心聲,無論詠景、述物、寫人、喻情、寫現實,情感真摯,神情畢現,疾徐有度;他在「敘」中說事,以「事」延伸與熔接,透由深情細膩的描摹,筆端觸及浯島肌理,敏銳地捕捉心靈與生活發生碰撞的最細緻之處。

閱讀寫作一路相伴

陳為學與寫作的淵源由來已久,早在兒時便已埋下文學種子。性喜閱讀的陳為學,自小常往住家隔壁駐軍的中山室看書閱報,一度連中正堂、僑聲戲院的電影海報都看得津津有味。陳為學遙憶,其父曾讀過數年私塾,國學底子頗佳,又寫一手好書法,對他期望甚高,並常規勸:「勤有功,戲無益。」面對食指浩繁的一家老小,在嚴峻的生活境地裡,每逢開學,其父便到農會信用部借貸,為求讓每一個孩子都能接受教育。耳濡目染下,陳為學愈覺自己深受父親的薰陶與影響。

回望迢遙的寫作之路,陳為學相當感謝對他視若己出的姑姑陳瑞媖,陳瑞媖係北投國小退休教師,時常寄送書物給他,且自他小學起,即要求他每週寫信給她,而回信中既有鼓勵獎賞,亦不乏不假辭色的批改與評述,如此魚雁往返多年。年深日久,信中的字句早被歲月風乾,但清晰可見的溫情、由此奠下的寫作根基,令他深感珍貴無比。

至於國小三年級至六年級的導師蔡清楚,則是陳為學口中不時提及的恩師。教授國語、社會的蔡清楚,督課甚嚴,規範學生必須背誦課文、詞語解釋及字音字形辨別;如今遇有佳文美作,陳為學尤好反覆吟哦,也因此對於文章旨趣頗能心神領會,他將此歸功於恩師當年的教導。由於蔡清楚的啟蒙,陳為學對文史產生興趣,他並跟隨恩師腳步,從事教育工作,傳道、授業、解惑。一朝沐杏雨,一生念師恩,陳為學自民國62年擔任教職後,每年教師節總會前往探訪蔡清楚,感念恩師為其成長路上的一道重要航向、一盞明晰的指引之光。

陳為學對語文的熱愛,在國中時期一度因挫折而鬆動,後得遇李高峰老師,經其調教與賞識,將他從懸崖邊沿拉回。高中時代,幸逢黃書文、鄭藩海、郭雅玲等老師的激勵、啟發與引導;回顧彼時,坦陳自己喜歡看閒書的陳為學笑說,當年在金門高中午休時,每每不願歇息、直奔圖書館翻閱書報的共有三人,一是林媽肴,一是傅治國,另一個便是他。

以人為鏡 知自身不足

於此同時,陳為學開始接觸琦君著作,其文如水,其質如蘭,深厚的古文底蘊,文筆平實情切,懷舊憶舊之餘,敘事溫暖、抒情而不失諧趣,引人共鳴,「那時很瘋她的作品,幾乎每本都買,反覆地讀」,自此成為琦君迷。不只琦君,梁實秋、陳西瀅、張秀亞、碧果、蔡濯堂、林雙不、楊牧等人的著作,陳為學也讀得不少,「好的文章不會過時。」

其後,大學及研究所階段,又蒙受曾端真、歐用生、林貴美等老師之指導;陳為學直言,「我很幸運,每個求學階段都可以碰到很好的老師。」此外,陳為學曾任本縣國民教育輔導團語文領域召集人數十年,從而結識諸多國內國語文名師,年輪一圈圈積累,不光擴充視野,豐富其閱歷與見識,更為他日後的創作,奠定紮實根底。

另與文化大學史學系副教授李仕德、著名國學大師林明進、作家張麗霜、台北教育大學語創系教授林于弘(詩人方群)、書法名家陳財發、兩岸人氣語文教師陳麗雲等友朋之間的交流及往來、對話和激盪,以人為鏡,知自身之不足,促使他益發勤奮地研習、潛心閱讀、充實自我。

高三開始寫作,陳為學清楚記得自己投出的第一篇稿件「飲水思源」,經金門日報刊用,獲稿酬十五元;如今耕書種文數十寒暑,他自認創作雖稱不上勤快,但絕不輕易停止筆耕。陳為學特別感謝時任金門日報總編、現任文化局副局長陳國興與浯江副刊主編張建騰對其稿件之青睞;猶記五年多前,陳國興電請他協助撰寫「浯江夜話」專欄,約定每月交稿一篇,因感其力邀誠意,陳為學當下即應允,至今已累積稿件六十餘篇,足可匯集成冊。

文江學海 教學相長

曾在中正國小教了九年資優班,學生不計其數,投入心力甚多,但陳為學甘之若飴;其間,除了本本分分的教學相長,亦培養了深厚的師生情誼。陳為學提及,當年在語文方面成績優異者,計有石曉楓、林黛琿、陳妙玲、陳蕙琪等人,而令他感到欣慰且珍視的是││這些學生從國小畢業迄今,仍與他保持聯繫。

有鑑於金門文壇青黃不接,人才斷層狀況愈發明顯,再不及時投石問路,恐將作家式微、後繼無人;五、六年前,陳為學提議籌設「金門青少年文學獎」,並獲縣府主管善意回應,而今金門青少年文學獎已堂堂邁入第四屆,莘莘學子經受文學書香的長時浸淫和薰染,潛移默化下,奇花吐蕊、新枝競綻,他欣見金門的文學勝景與文壇勝境,再次復興契機、氣候已然成型。

除卻閱讀寫作、投稿報刊,陳為學指出,國語文競賽、青少年文學獎對地區學子而言,是兩項極為重要的比賽,可針對性地提升語文能力,發掘寫作熱忱,通過比賽,既可做為平日學識文才積累的體現,還能學會交流、欣賞與借鑑,在閱讀和寫作中獲得樂趣,更重要的是:「與書為友,天長地久」。

陳為學另談及,已故詩人吳承明其遺孀盧翠芳,將其480萬車禍理賠金全數捐予母校金門高中設置「吳承明語文獎學金」,在校園培育文學種子,鼓勵學弟妹深耕語文領域;當時他有幸與山外社區發展協會理事長陳自強等人一同在現場作陪,如同親眼見證吳承明的生命與精神,以化小愛為大愛的方式,繼而擴散、傳承和延續。

謎語聯語 啟迪智慧饒有興趣

寫作以外,幼時即熱衷於猜謎的陳為學說,昔時夏興老家旁的給水排,因營區內訂報多份,吸引他日日報到,其中,台灣新聞報每週刊登的猜謎專欄,令他萬分著迷;一位彭姓士官獲知他喜好猜謎,遂手寫百題謎語贈與他,陳為學珍而重之,直說「我保留了好久」。爾後,藉由造訪中國大陸的機會漸增,與聯語、謎語相關的一應書刊,他皆全數購回。

至於陳為學所撰擬的冠名聯,亦廣受迴響與好評;他一度與其弟陳為庸攜手創作,一人撰聯,一人以毛筆書寫,而後贈人,他說這叫「兄弟聯手,不落人後」。其聯語贈送對象,上自高官達人,下至販夫走卒,只要誠心索聯,幾乎來者不拒。陳為學表示,初次邂逅冠名聯,源自國中時代,無意中見到一本「嘉女青年」,末頁上刊登著學生的冠名聯習作,他覺得十分有趣,進而學習模仿;由於濃厚的興趣驅使,加之多年思索揣摩、博採眾長,佳構連連,兩岸三地索聯者日眾。

寫作之外,讀書看報、散步、訪友,都是陳為學退休後的重要生活組成;然退而不休的陳為學,有各機關單位志工的邀約,亦有自己發心做義工的忙碌。他曾任佛光山金蓮淨苑「雲水書車」導讀志工,前進社區及學校,為學童導讀和宣講,同時教授作文與詩詞;現則應金湖國中之邀,針對語文資優班進行小論文撰寫指導,無私分享個人閱讀寫作經驗,除結下許多善美因緣,更為地區教育繼續獻力。

多少經年事 難得有心人

日常零散瑣碎,往往一地雞毛,何以解憂?唯有寫作。將寫作視為情感的寄託與紓壓的管道,當負面情緒鬱結於心,透由寫作這一帖療癒的良方,陳為學一鼓作氣地向內梳理,不斷進行復盤與自我總結,內心的瘡痍漸平,元氣恢復,煩惱也隨之消散。「退休十年要寫十本書。」去年接連出版《微風往事憶師友》、《浯江微瀾》、《閱微習聯初集》三本著作,陳為學預告,下一本著作《小村故事》預計明年付梓。

非科班出身,未有任何師承,一步步摸索前行,陳為學力行「我手寫我心,我文遂我情」,其筆下文字所流露出的拳拳真情,細緻勾畫,逐次開展,遂如春蠶吐絲,絞成語言的絲線與錦緞。陳為學以沖澹深情的文筆,從自身的經歷出發,以自己的生命為底色,通過文字的回溯與游弋,從前的時光恍如昨日,濃郁而潤人的鄉土氣息,又與如今的我們血脈相連。

他對文字尤為珍重,善遣真情上筆端,其著作閃耀著時代的色彩和波光,浮雕著現實的側影和投影。他狀寫明瞭和不明瞭的意緒,書寫好說或不好說的心事,每一篇什甚至可以看出他再三斟酌,在克制與泛濫之間的嚴謹打磨、輾轉權衡;字裡行間無不浸透著生活的感懷、溫情的舊影,彷彿只要笛音一起,關於家園的歷歷幕幕、片片段段,便悉數乘著歲月的煙痕,暗香縷縷,蹁躚而至。