《特載》逃難童年改變了他的一生:追思銀行家黃祖耀先生

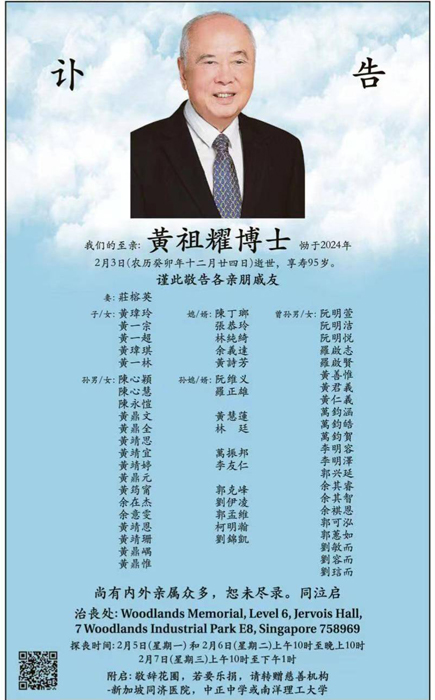

黃祖耀博士(1929~2024)訃告,2月7日在新加坡舉行告別式。(寒川提供)

2006年12月,金門縣政府組團赴馬來西亞出席「世界金門日」,途經新加坡,楊樹清(右1)隨行採訪,與金門會館主席黃祖耀(右2)再度相見歡。(寒川提供)

/楊樹清(燕南書院院長,報導文學家)

出自於江柏煒教授的介紹,自大華銀行退休的馮清蓮,2014為《黃祖耀:大華之道》寫下一段話:「凝望矗立在新加坡河口62層高的大華銀行大廈,人們實在難以想像,這座大廈背後的建造者是如何從福建沿海的金門小島走出來,那時,年僅7歲的黃祖耀在戰火紛飛的中國抗日戰爭中被迫離開金門。」

身家72億美元,新加坡大華銀行第二代掌舵人黃祖耀先生(1929~2024),2月3日星期六凌晨1時許安詳辭世,享壽95歲。今(7)日在星洲舉行告別式。

「我一定會回來的!」

大華銀行(UOB)榮譽主席黃祖耀,1958年,30初度的他已成為銀行董事,此後大華發展成新加坡三大銀行,並躋身世界百大。成功的銀行家,黃祖耀鄉情感、文化感俱濃厚,長期擔任新加坡金門會館主席,結合鄉親力量改建出氣派十足、傲視各域的會館新大樓,又不斷整理文獻、出版書刊,包括《亞洲金門通訊錄》,連繫鄉親,凝聚鄉心,把星散四域的金門人找回來;之後再任新加坡宗鄉會館聯合總會主席,發行《源》雜誌,參與打造華裔館並編纂《海外華人百科全書》。

2002年6月,佛光大學校長龔鵬程率領教授馬森、楊松年、孟樊及駐校作家楊樹清一行赴新加坡、馬來西亞主辦「第一屆新世紀文學文化研究的新動向研討會:21世紀台灣、東南亞的文化與文學」,我亦發表論文〈原鄉與異鄉:南洋的金門籍作家〉。經由5歲離鄉的榜林詩人,主編過《源》的寒川(呂紀葆)牽線安排下,我們也來到黃祖耀任主席的金門會館及宗鄉會館拜會交流,此行並促成台、星同名《源》的兩地刊物結緣為姐妹刊。2004年3月,我再隨金門縣長李炷烽領軍的東南亞訪問團,在新加坡大華銀行總部見到了離鄉迄未歸的黃祖耀主席,鄉親們力邀他返鄉,他回應:「我一定會回來的!」,「而且會再走一趟當年離開的金廈水域」。臨別前,我贈送著作《金門族群發展》《番薯王》予黃主席並歡喜合影。星洲回返浯島後,為撰述完成《閩風南渡》一書,在投入修譜大業的蕭永奇資料協助及黃氏族親黃文遠的引領下,我來到英坑9號的黃祖耀祖屋踏查。2006年12月,金門縣府組團包機直飛新加坡,我亦隨行,赴約馬來西亞「世界金門日」,在新加坡落地時,與金門會館主席黃祖耀再度相見歡 ,我送上了也採訪、報導他,剛問世的《閩風南渡:金門人下南洋》,他開心地在書扉頁簽名留念。我告訴他,「主席,我們還在等你回來!」

1980年代,黃祖耀曾到台灣出席世華銀行會議 ,經一波三折才入境。但到得了台灣,卻回不了佈滿鐵刺、地雷的戰地金門。終於還鄉。解嚴、小三通之後,在金門縣長李炷烽、福建省政府主席薛承泰、金門大學校長李金振等先後組團接力邀請下,2012年3月26日,暌違故鄉75載,新加坡大華銀行集團暨新加坡金門會館主席黃祖耀偕同家人自廈門「小三通」返鄉探親,上岸時第一句話是:「太歡喜了!」

中日戰爭改變了他的一生

祖籍金門東半島金沙鎮英坑村的黃祖耀,1937年中日戰爭爆發,與母親南渡馬來西亞砂勞越,當時他未滿8歲,後來再隨家人遷移到新加坡。

1998年5月,回首來時路 ,邁入60之齡的黃祖耀寫了篇〈父親給我的教誨〉,刊登在《源》刊物上,這篇關於身世的珍貴文獻,對金門故里的家族、童年有較多的描述,他寫道:「回顧過去,我是在踏出社會工作之後,才開始對父親有所了解。

在童年的歲月裡,母親對我的影響,比父親來得大,主要原因是從我出世到8歲,是在金門同母親和外祖父一起生活。祖父黃智椰,早年從金門移居砂勞越。1897年祖父逝世時,古晉的祖母決定把父親送往金門,由大祖母代為照顧」,「父親黃慶昌在金門逗留的幾年期間,深得大祖母的寵愛。當他事業有成的時候,總是按時回鄉給她掃墓。後來父親在金門和母親結婚,那時父親已經有了家室,母親就繼續在金門照料祖墳家墓,所以我是在外祖父家裡長大的」,「關於我在金門的日子,已經沒甚麼記憶。但有一點至今仍歷歷在目、那就是外祖父許天乞讓我騎在他的肩膀上,帶我到村里四處遊玩。要不是因為中日戰爭爆發,也許我會在台灣海峽的鄉間長大。1937年父親決定把母親和我帶到古晉」,「在這之前兩年,父親在新加坡創立大華銀行。銀行的業務擴展後,他把母親、我和兩個妹妹送到新加坡來,我最小弟弟祖綿,後來在新加坡出世」。

外祖父許天乞留在家鄉的路亭

黃祖耀的金門記憶已走遠,惟獨外祖父許天乞讓他當馬騎在村里遊玩的身影令他印象深刻。又強調,要不是因為中日戰爭,也許他會在台灣海峽的鄉間長大。父親黃慶昌遠在馬來西亞,8歲以前的金門童年,母親,以及街坊鄰里眼中的善人,蓋了座可遮風避雨的路亭供過路客歇腳的外祖父許天乞是黃祖耀深刻記憶,祖孫二代不可切割的畫面。星馬經商有成,黃慶昌家族僑匯返鄉,要在後浦南門蓋洋樓安頓族親,那知才打好地基,1937,日軍入侵、占領金門,黃祖耀隨家人「跑日本」逃離島鄉下南洋,自此改變了他的一生,造就了一位世界級的銀行家。我與黃氏家族最初的畫面、情感連結,竟是那座小小的路亭。國共對峙、兩岸冷戰炮擊的幼年,凌晨時分,湖南老兵父親與我,父子每從西半島燕南山古區村拉著手推車到後浦城東門市場叫賣蘿蔔、辣椒,為提早入城,避開天亮前處處哨兵持槍加上拒馬的宵禁大馬路,在大陸打過游擊的父親總機靈地沿著圳仔溝、金山池,那條通往金城的古官道、又作賣菜路的幽徑走去,也必會在中途點、水泥柱上寫著「民國二十五年許天乞建」的賢聚路亭歇腳;天剛破曉,賣完菜,父親再帶我到南門黃家未建成的樓房旁的茶間喫貢糖、沏大紅袍、聽老人拉二胡。見證一個烽火時代,訴說一個離散家族。黃家殘存的洋樓地基、歷經風霜的路亭依舊在。斯人已遠!如今,再過路亭,念著大銀行家出鄉關前烙印下的足跡,又多了層深刻的鄉情畫面。圓滿一生。回到天家,也回到兒時的家。安息吧,主席。