孔子仁學精神永垂不朽足為萬世師表

孔子仁學精神永垂不朽足為萬世師表

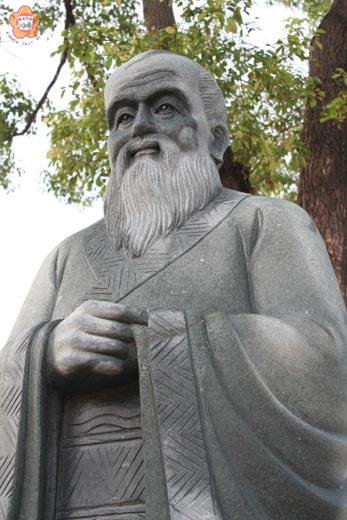

金沙國小的校園中,多了一尊孔子像,讓人們多了一處朝聖的地方。孔子紹述周代以前的禮樂制度、政治哲學、倫理道德,發展出一套仁學,成為中華文化心理結構的脊樑。孔子也是中華民族的「至聖先師」,他的有教無類、因材施教、好學不倦、誨人不倦,都足以做為「萬世師表」。

孔子思想的核心是由周禮獨立出來的仁學,巴黎國際哲學院院士(一九八零年)李澤厚在他的著作︽中國古代思想史論︾中指出,仁學的文化心理結構,歷經千年而長存,全世界獨此一份::,被認為是中國(中華)的脊樑。(古埃及、巴比倫、印度的文明都已中斷)。

仁在︽論語︾中出現百次以上,孔子以仁釋禮(周公制禮作樂),但仁的價值最後卻超越了禮。李澤厚認為,孔子把原本是宗教的素質,變成了個體對仁的自覺;學者因為有了這種自覺,不需要追求來世拯救或死後靈魂不朽,而是把功業和不朽都擺在這一生一世中,「用之則行,舍之則藏」。為了求仁,儒者可以民胞物與,可以捨生取義,可以臨危不懼,可以孜孜不倦,可以「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」::。

在仁學的範疇中,孔子提出許多教育心理學的普遍規律,這一系列具有科學價值的規律,至今仍有意義,例如:「學而不思則罔,思而不學則殆」,又如「性相近,習相遠」等。

孔子對中華的影響是全面的,包括政教。在教育方面,他被奉為萬世師表,他的「有教無類」(施教不分富貴貧賤)、「因材施教」(根據不同資質,給予不同的啟發)和「循循善誘」,都是教育家的最高境界。孔子以詩書禮樂教育三千弟子,其中身通六藝(禮、樂、射、御、書、數)的人有七十二個。︽詩︾、︽書︾、︽禮︾、︽樂︾、︽易︾、︽春秋︾都是孔子以前的典章制度或史料,是有客觀事實做為根據的,並不是孔子一人的著作或發明,孔子只是加以整理,因此他自認是「述而不作」;︽論語︾則是孔子與學生講禮說仁所留下的語錄,由他的學生或和學生寫下。

在教育上,根據︽論語︾所記,孔子是以「文行忠信」為四教。他主張有教無類。這個類字的解釋,可以是身份或是天資。

在求學上,︽論語︾的第一篇第一章,就是孔子說的「學而時習之,不亦說乎?」談的是學習與實踐的喜悅。

在︿為政﹀篇中,孔子告訴有志學做官的子張說:「多聞闕疑,慎言其餘,則寡尤;多見闕殆,慎行其餘,則寡悔,言寡尤,行寡悔,祿在其中矣。」內容強調要說對的話,做對的事。這是孔子在教導弟子權術。今人都把仁義窄化為個人修養,其實孔子所傳述的,還是可以治國的政治學或政治哲學。

孔子還說過:「古之學者為己,今之學者為人」;學界對這段話的解釋議論紛紛。有人認為,求學,求的是一種人生境界,不以炫耀或賤踏他人為能事。

談到好學,孔子說:「十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好學也。」學者認為這段話強調了一種積極實踐人生的精神。引申的意義則是:良材美質到處都有,但能不能有所成就,差別就在好學與不好學。根據相關的新聞報導(來自中國大陸北京的消息),經過十年編修,續修的︽孔子世家譜︾將要於二○○九年完稿付印。全世界將有一百八十萬名孔子的後裔被收錄在譜中,其中的三千人是分布在台灣。

在中國大陸,非官方的私塾正在崛起,讀的正是四書五經和傳統經典;當中國進入新的超強國的開端,世界各地也有孔子學院陸續成立。因此,有些人把孔子的思想當做二十一世紀中國崛起的精神基礎,認為「只有回歸孔子的思想體系,中國的發展才能有真正的底氣。」

孔子生於公元前五五一年,卒於公元前四七九年。二千四百八十六年來,孔子的學說一直支配著中華文化。孔子的信徒如明代的王陽明,如清代的曾國藩,都是能夠力挽狂瀾的儒者。宋太祖趙匡胤的宰相趙普,少年時寡於學術,平生所知,不出︽論語︾二十篇;相傳他是以半部論語輔佐太祖定天下,又以半部︽論語︾輔佐太祖致太平。

看來,不只是孔子的像要立,︽論語︾還是得讀!︽論語︾不只是一部修身養性的書,也不只是一部教育心理學,而且是一部實際有用的政治哲學。不但學校的教師、學生要讀它,學政治的人,也應該讀它。其中必有亙古不變的道理。