僑訊

-

《國際僑訊》「神戶─臺灣‧絆」逾百位僑胞組隊參與神戶祭 展現臺日友好

﹝日本神戶訊﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 2024年4月21日,即使天公不作美,第51回神戶祭仍在滂沱大雨中熱鬧舉行。這一天,來自京阪神、橫濱及沖繩等地的逾百名僑胞,由「中華民國留日神戶華僑總會」組成的隊伍,在會長高四代的帶領下,齊聚一堂,與駐大阪辦事處處長洪英傑及僑務秘書楊慧萍等官員一同參與這場盛會。 神戶祭由「神戶市民祭協會」主辦,原定每年5月的第三個星期日舉行。然而,由於今年5月神戶將舉辦世界田徑錦標賽,節日活動被提前至4月。開幕式於上午11點開始,鼓樂隊的表演揭開了序幕,同時也祈福能登半島地震災區早日恢復正常。儘管大雨,約有59個市民團體、共約5千人參與遊行,台灣團隊在第16個出場,沿途吸引了眾多民眾夾道觀看。 台灣團隊的亮點 台灣團隊的遊行隊伍在這樣的大型文化慶典中無疑是一大亮點。隊伍由三尊僑務委員會贈送的電音三太子和台灣觀光協會的吉祥物「台灣喔熊」帶領,展示了豐富的文化元素和熱情。隊伍中不僅有舞龍表演、巨幅國旗,還有舞蹈隊和旗袍隊的精彩演出,「相見在台灣」廣告車則壓軸登場。僑胞們身穿印有台日國旗的黃色T恤,沿著神戶市政府周圍的一公里遊行路徑行走,展現了「台日友好」的精神。 遊行結束後,神戶華僑總會為了感謝僑胞的熱情參與,舉辦了一場歡樂熱鬧的餐會。這不僅是對參與者的感謝,更是增進台灣與日本僑社間交流與了解的良機。這種文化交流活動不僅強化了兩地人民的友好關係,也促進了更深層次的文化互鑑。 媒體的關注與影響 台灣團隊的表現也受到了當地及國際媒體的廣泛關注。日本電視台和其他媒體現場採訪報導,這對於提升台灣在國際上的能見度和影響力具有重要意義。透過這樣的文化展示,台灣不僅向世界展示了其豐富多彩的文化特色,也彰顯了其積極參與國際事務的姿態。 第51回神戶祭的成功舉行,不僅是一次盛大的文化慶典,也是台日之間文化交流與友好合作的重要體現。在這場雨中的盛會中,台灣團隊的精彩表現和高昂的參與熱情展現了台灣人民的開放性和友好本質。未來,這種文化交流活動將繼續扮演著促進國際理解與和平的關鍵角色。 *更多有關金門與神戶的故事歡迎上網搜尋:神戶的金門王家

-

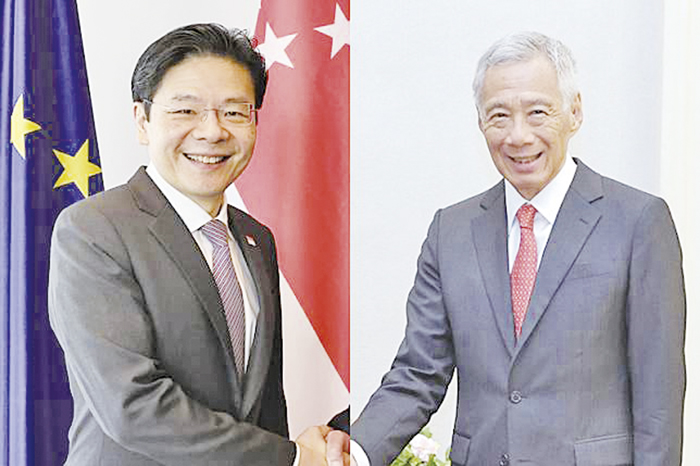

《國際新加坡》新加坡進入新紀元:李顯龍將卸任,黃循財接棒成為第四任總理

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 新加坡總理辦公室宣布,將於5月15日正式宣布,現任總理李顯龍將於當日卸任,並將總理職務交接給現任副總理兼財政部長黃循財。黃循財將成為新加坡自獨立以來的第四任總理。這一變更標誌著李家對新加坡政壇多年的主導地位將暫告一段落。 根據官方表示,李顯龍已向總統推薦黃循財為其接班人。考慮到新加坡國會長期由人民行動黨主導,這一提名預計將順利獲得批准。自1965年新加坡獨立以來,該國先後由李光耀、吳作棟及李顯龍擔任總理。吳作棟自1990年至2004年執政14年,期間李光耀仍在內閣擔任資政,直至兩人於2011年同時退休。 現年51歲的黃循財擁有哈佛大學與密西根大學的雙碩士學位。畢業後返國投身政府事務,長期擔任財經系統的幕僚官員。2011年起,他投入政壇,成為國會議員,並連續被選連任。2014年首次入閣,出任青年文化部長,隨後轉任國家發展部,主導多項重要的國家發展計劃。在短暫擔任教育部長一年後,2021年以意外之姿成為財政部長,並迅速崛起為第四代領導團隊的核心人物。 黃循財在總理辦公室的宣布後不久,透過社交媒體發布視頻,強調他將以極度謙卑的態度承擔起這一責任,期待與新加坡人民一同努力,開創國家更加光明的未來。他說:「從未想過會有一天自己會成為新加坡總理。未來,我將全力以赴,服務國家與人民。在此,我誠邀新加坡居民分享你們的夢想、想法與熱情,一同與我及我的團隊,共築一個更加璀璨的新加坡。」 黃循財 預備接掌新加坡總理職務的多面向領導者 黃循財(Lawrence Wong Shyun Tsai),生於1972年12月18日,是一位具有廣泛學術和政策專業的新加坡政治人物。目前,他不僅擔任新加坡的副總理和財政部長,還是人民行動黨的副秘書長及社區基金會主席。黃循財將於2024年5月15日正式接替李顯龍,成為新加坡第四任總理。 黃循財在學術上取得了顯著成就,持有威斯康辛大學麥迪遜分校和密西根大學安納保分校的經濟學學位,並在哈佛大學深造。他的政治生涯始於2011年,當時首次當選為西海岸集選區的國會議員,後來於2015年轉至馬西嶺-油池集選區,並一直在該區服務至今。 在政府中,黃循財曾經擔任教育部、國家發展部、文化、社區及青年部的部長,並在通訊及新聞部和財政部擔任重要職務。他以出色的領導力和深刻的政策見解,領導了多個部門,並在2019年新冠疫情期間,與其他部長共同主導應對措施,展現了危機管理的能力。 黃循財是人民行動黨第四代領導層的關鍵成員,亦是黨內中央執行委員會的首任副秘書長,對黨的政策發展和青年培育工作有著深遠的影響。他的個人生活中,與配偶Loo Tze Lui共同生活,並秉持基督新教循道宗的信仰。 作為即將上任的新加坡總理,黃循財致力於推動國家前行,展望未來,他將帶領新加坡進一步發展,實現更加繁榮和和諧的社會目標。

-

《國際僑委》海外僑胞歡迎申請參加 中華民國第16任總統、副總統就職慶典

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 中華民國僑務委員會正在積極籌備即將到來的第16任總統與副總統的就職慶典,特別邀請海外僑胞回國參與此重要活動。慶典將於2024年5月舉行,屆時,來自世界各地的僑胞將有機會見證這一歷史時刻。 為了確保僑胞能夠順利參加,僑委會明確了參與資格與報名流程。有意參加的僑胞必須滿足以下資格之一:持有中華民國護照且有僑居國的居留證明文件、或持僑居國護照並已獲得入國許可的僑胞。此外,僑胞的隨行配偶或子女如持有僑居國護照或永久居留權,也可以以僑眷身分辦理報到。香港和澳門居民需透過大陸委員會以組團方式參加,不接受個別報名。 報名方式包括個別僑胞報名與組團報名兩種形式。個別報名可透過網路、傳真或郵寄至僑委會完成,具體報名日期從2024年4月2日開始至5月10日截止。組團報名則需在4月30日之前完成網路登記,並在5月5日前將相關資料送交駐外館處或華僑文教服務中心進行初審。 為提供更佳的服務,僑委會將為參加僑胞發放i僑卡,如已持有,僅需在報名表上填寫卡號。未申辦者將在確認身分及資料無誤後由僑委會發放。 參加者需在指定的報到時間內攜帶所有必要文件前往僑委會設立的「中華民國第16任總統、副總統就職慶典回國僑胞接待服務處」辦理報到,該處位於台北市徐州路5號中央聯合辦公大樓南棟1樓。報到時間為2024年5月17日至20日,每日上午9時至下午6時。 這次就職慶典不僅是僑胞與祖國連結的一個絕佳機會,也是展示中華民國國際形象的重要時刻。僑委會期待著每一位海外僑胞的積極參與,共同見證這一激動人心的歷史時刻。

-

《文化訊息》台灣當代藝術展「未來寓言」 於新加坡台北代表處隆重開幕

﹝採訪攝影撰稿/僑訊小組、邱翌瑄、何銘鎧﹞ 新加坡台北代表處與台灣文化部合作,隆重宣布在代表處的公共空間推出為期一年的「未來寓言-台灣當代藝術展」。此次展覽將展出來自29位台灣當代藝術家的37件精選作品,每件藝術品均如同一則寓言故事,藉由藝術的溫柔力量向世界推廣台灣文化。 文化部藝術銀行的創建旨在收購具有潛力的台灣當代藝術家作品,並透過租賃方式讓這些原創作品走進公共空間,使更多人得以近距離接觸和鑒賞。藝術銀行的獨特模式不僅提升了藝術品的流通和可見度,也加強了公眾對台灣當代藝術的認識和欣賞。 新加坡台北代表處對於能夠在這樣一個國際舞台上展示台灣的當代藝術表示興奮與榮幸。此展覽不僅為當地及國際觀眾提供了一個深入了解台灣當代藝術的機會,也強化了文化交流與共鳴。 更多關於展覽的詳情和參觀資訊可訪問藝術銀行的官方網站。觀眾可透過網址 http://artbank.ntmofa.gov.tw/ 探索更多精彩作品。此外,藝術愛好者亦可透過#聞花妹標籤在社交媒體上發現與分享更多藝術精彩瞬間。 新加坡台北代表處與藝術銀行誠邀新加坡與馬來西亞的朋友您親臨現場,體驗藝術如何在日常生活中發揮其獨特的影響力,並一起探索藝術如何讓生活變得更加豐富多彩。

-

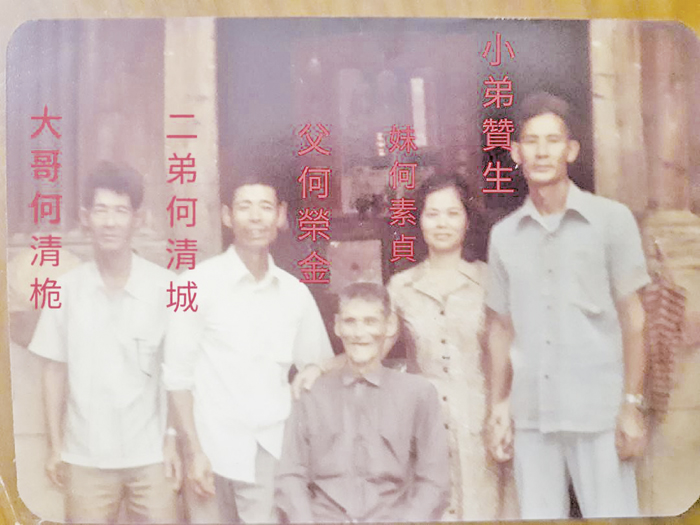

《僑鄉親報》尋找旅星金僑何清桅老先生後代

﹝資料提供:何丰騰/整理撰稿:邱翌瑄﹞ 金門何氏修譜委員會正在尋找何清桅的後代,何清桅曾是一位旅居新加坡的金門華僑。何清桅於1981年曾返鄉金門探親,並於1989年7月30日在新加坡法庭醫院逝世。為確認家族記錄,新加坡金門會館於1995年6月5日曾協助開出何清桅的證明書。 家族委員會現附上一張何清桅早期的家族黑白照片,希望藉此喚起相關記憶,協助尋找其後代。目前,何氏家族文史組長何丰騰先生正全力協尋,何丰騰先生是何清桅的侄子,居住於台灣桃園市蘆竹區大興十街151號,聯絡電話為0928562601。 何氏家族非常感謝任何能提供協助的信息,並希望透過這次尋親能夠進一步鞏固家族情誼的連結,並維繫跨國之間的文化與歷史連結。如有何清桅先生後代或知情者,請與何丰騰先生聯繫,共同協助完成這份重要的家族使命。

-

《金僑親報》新加坡金僑兄弟─李寧發、李寧展家族找尋祖父─李冊成之墓

﹝資料提供:李寧發、李寧強﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 在二十世紀初,當亞洲迎來動盪,一位來自金門金沙鎮的普通父親,李冊成,憑藉著堅毅與遠見,做出了一個重大的決定。這個決定不僅影響了他的直系後代,也成為了後人尋根探源的動力。李冊成決定將他的孩子們送往遙遠的南洋--新加坡,希望他們能在那裡找到一片安寧之地,擺脫家鄉戰亂與貧困的纏繞。 這位父親對於子女的未來充滿了希望,他不期待他們成就非凡,只盼望他們能夠安然無恙。隨著每一批孩子的啟程,他的心也隨之遠航,寄望於那遙遠的異地能給予他們一個新的開始。 當最後一名孩子踏上前往新加坡的船隻,與先前已抵達的母親林甚娘和兄弟姐妹團聚時,李冊成的心中既充滿了不捨,也充滿了安慰。然而,當宗親們期待他也隨船南下時,他堅定地選擇留下,因為對他來說,家鄉的土地、祖厝與先人的記憶是無法割捨的連結。 年復一年,透過來往的僑信,李冊成得以窺見在新加坡生活的家人們逐漸安定下來的生活畫面。然而,隨著時局越發動盪,原本穿梭於大海兩岸的僑信也漸漸稀少。 家人們急切的信件中充滿了對他南下的期待,但李冊成堅持留在故鄉,最終孤獨地在金門的老家病逝,未能見到遠在他鄉的家人。 李冊成的故事成為家族中流傳的傳奇,遺憾和淚水滲透了這個家族的每一代人。 直到同為金橋的第三代後裔--新加坡多元作家李寧強的出現,李氏家族尋根的願望才得以重燃。李寧強的尋根成功不僅是個人的榮耀,也成為了家族中的一束光芒,照亮了回到祖根的道路。 受到李寧強的啟發,李寧發與堂兄弟及家人決定踏上返金尋根之旅。他們懷著對先祖的敬愛與對家族歷史的好奇,初次訪問金門,嘗試追尋祖先的足跡。在這個過程中,他們面臨了無數的挑戰和困難,每一次的挫折都考驗著他們的決心和毅力。 終於,在宗祠管理人李榮的協助下,他們得以進入宗祠內祭祖,了解到家族歷史的更多細節。這不僅是對先祖的一次追悼,也是一次家族身分和歷史的重塑。然而,尋找祖父李冊成墓地的旅程仍充滿了艱難與不確定性。由於時間的推移,許多關於墓地的線索已經模糊不清。 為了讓這個尋根之旅能夠圓滿完成,李寧發與李寧展期待金門的鄉親社團,如果有任何人知曉他們祖父李冊成的生平或墓地的具體位置,希望他們能夠來信或來訊告知。他們相信,隨著時間的推移,也許會有新的線索浮出水面,讓他們能夠最終找到祖父的最後安息之地,也讓這段跨越世紀的家族情緣得以完整。這將會是其後代永遠的記憶和寶貴的遺產。 相關訊息請傳至僑訊小組信箱專線:kinmen.ocn2023@gmail.com 官方LINE:@267irgwg

-

《會館訊息》穿越海洋的根尋之旅:馬來西亞浮羅吉膽金浯江會館組織返鄉探祖活動

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 在追溯深厚的文化根源與強化海外華人社區間的連結中,馬來西亞浮羅吉膽金浯江會館於本月16日將展開一次意義非凡的旅程。本次返鄉之行,由會館主席王木財及其他理事帶領,共39位吉膽金僑子弟將跨海返金,深入探索並重新連結與祖籍地的情感紐帶,這是對於維繫一個世紀以來僑鄉情誼的重要行動。 浮羅吉膽島,這個位於馬六甲海峽上的小漁村,距離馬來西亞雪蘭莪州的巴生港約12海里。其獨特的紅樹林沼澤地生態,使其成為螃蟹的天堂,因而得名螃蟹島(Pulau Ketam)。這裡不僅是當地最大的漁村聚落,也是許多金門僑民的新家。 金浯江會館的歷史可追溯至1895年,當時第一批金門人抵達此島,開始了他們在異地的生活與發展。他們不僅在商業上取得了地位,更以團結互助的精神,於是年倡議組織金浯江聯絡所,俗稱柴皮宮。這是金門僑社團結和互助精神的體現,也是後來金浯江會館成立的前身。 時光流轉,金浯江會館經歷了無數世界性大事件,但始終堅持鞏固與延續華夏文化的使命。在現任主席王木財的帶領下,會館不僅舉辦了數次慈善晚會與活動募集資金,支持當地華文小學的復校與環境整頓,更致力於讓後代子弟認識並珍惜自己的文化根源。 此次返金活動,不僅是一次簡單的旅行,而是一個深具意義的文化探索之旅。透過實地訪問祖籍地,參與者將有機會親身感受與了解自己祖先的生活背景與文化傳承,這對於強化海外華人社區與祖籍國之間的聯繫,具有重要的價值。 金浯江會館的這次返鄉之旅,不僅是對過往歷史的一次致敬,也是對未來傳承的一次期待。透過這樣的活動,金僑後代能夠更加深刻地理解自身文化的深度與廣度,並將這份僑鄉之情與自豪感傳承下去,讓文化的橋梁跨越海洋,綿延永續。

-

吉膽金浯江會館主席:王木財 個人檔案

王木財 祖籍:金門西山 奶奶:林角 父親:王朝 母親:謝要珍 出生地:馬來西亞吉膽島(西元1963) 現居:吉膽島頭條港(馬來西亞:Pulau Ketam) 事業:木祭魚行 Muk JiK Pulan KETAM Fishery 經歷: 現任雪蘭莪金門會館副主席 吉膽金浯江會館主席 吉膽華聯學校副董事長 吉膽中學顧問、神廟主席等

-

金僑親報 金僑尋親 麻六甲連線金門 順利尋親成功

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 在麻六甲的一隅,有一棟樸素而溫馨的建築,那是金門會館--遠在異鄉的人們心中的一盞明燈。故事開始於一封來自會館秘書秀芳的訊息,原來在會館一次聚會中,會館鄉親-何建成希望會館秘書可以請金門日報僑訊版透過媒體的力量幫他找尋失聯已久的兄長。 就這樣一個尋找失散多年哥哥的請求及相關的證明,悄然落在了僑訊小組的桌面上。在那個午後,陽光透過窗戶灑在那張紙上,彷彿也照亮了這個任務的重要性。 何建成的哥哥,何榮,她同父異母的哥哥,自小與他分隔兩地,當年他們的父親為了討生活不得不下南洋,並循著當時的狀況,成為兩頭家庭,但他兄弟之間的情誼並未因此生變,而是如同橫亙在他們之間的海洋,依然濃厚。 何建成,如今已是高壽,經歷過許多事件帶著對家人的思念和對過往的追尋,將希望寄託於僑訊小組。而小組成員,在接到這個任務的那一刻起,便知道這不僅僅是一次尋人,更是一次對時間的賽跑,對記憶的挖掘。 小組成員們,如同偵探般,開始了他們的調查。他們首先發布了尋人啟事,希望透過這種傳統但有效的方式,讓消息在金門中傳播開來。同時,他們也利用現代技術,透過網站與社群尋找蛛絲馬跡,希望能在這個廣大而複雜的世界中找到何榮的蹤影。 在經過金門鄉親的協助後,一條條線索從鄉親的口中出現,引領著他們來到了何榮家門口,第一次的探訪,因鐵門落下無果,第二次的探訪因鄰居的協助,得以見到何榮本人,那今年已九十多歲的何榮先生,與何建成先生提供的壯年照片並無差異,僑訊小組一眼就可以認出他來,那個曾經被認為只存在於回憶中的人時,所有的努力都化為了甜美的果實。 僑訊小組的夥伴立即撥通了遠在千里外的麻六甲金門會館秘書的電話,告知他這一個好消息,麻六甲秀芳秘書得知後,立刻撥打電話告知何建成,而電話另一頭的何建成非常激動,但因兩位老先生都已是高壽,不擅長使用網路電話,僑訊小組與麻六甲秀芳秘書討論後,決定讓他們兩位今天可以線上見面,秀芳秘書立刻驅車前往數十里之外何建成老家,協助處理這件事情。 在等待的時光中,透過過何榮的兒子何國興的協助,僑訊小組了解到何榮先生曾是金門當地著名的頭人,早年經營大同飯店,並多年擔任華僑協會中職務,直至去年才退休。 何榮和他的家人經歷了許多困難。他的父親何文宣曾南下南洋謀生,並在那裡開始了另一段家庭生活,這在當時是很常見的現象。然而,隨著時間的流逝和戰爭的爆發,如823砲戰等,何榮與南洋的家人失去了聯繫,直至幾十年後透過華僑協會的幫助重新取得聯繫。 儘管彼此間有過聯繫,由於不明原因,他們最後一次通話未能成功,何榮原計劃再次訪問麻六甲尋找弟弟,但因年老及妻子健康狀況,只能偶爾嘗試撥打電話,直到今日。 一小時後,秀芳秘書終於抵達何建成的住所,透過僑訊小組的協助,時隔數十載的兄弟終於通過視訊,再度重逢,而他們開頭的問候,更是令人眼眶泛紅。 建成老先生的第一句話是:「哥哥,我沒事,看到你健康平安,就好就好。」 而何榮老先生回覆:「你也健康,很好很好,我叫我兒子加你,之前電話不知道怎麼了,打都打不通,我每年都打,就是沒辦法打通,真好真好,你好就好。」 兄弟倆有著不同的口音與外貌,但是希望對方平安的心是一樣的。而這不僅是一個家族久違的團聚,更是一個時代故事的見證。兩個老人,透過屏幕相望,沒有太多的言語,只有淚水和笑容。這一刻,他們跨越了時間和空間的界限,找到了彼此。 在那一刻,他們不再是失散多年的兄弟,而是兩個互相思念的家人,在這個繁忙世界中找到了一片寧靜的港灣。而對於僑訊小組的成員來說,這不僅是一次成功的尋人任務,更是一次深刻的人生體驗,僑訊小組將會持續為大家服務,傳遞金門的故事。

-

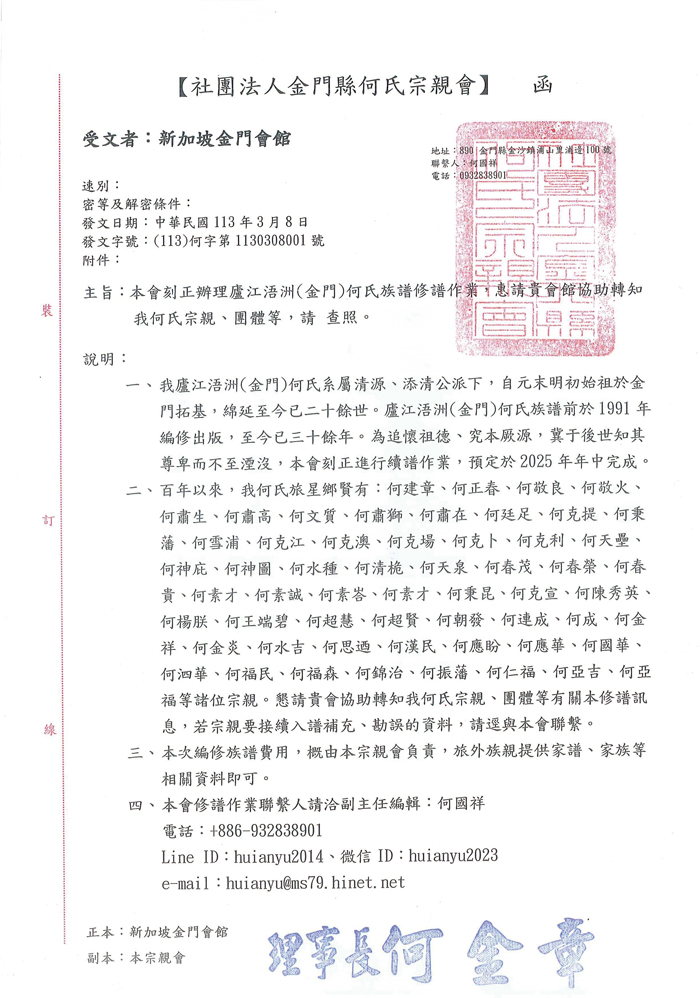

僑鄉親報 金門廬江何氏族譜更新計劃啟動

﹝資料提供:蔡昱學、整理編輯:邱翌瑄﹞ 金門,一座豐富歷史與文化的母島,是廬江何氏家族的根源之地。該家族追溯至元末明初,其祖先自廬江浯洲(現金門)拓基而居,歷經二十餘世,家族脈絡延續至今。自1991年首次編修出版以來,何氏族譜已歷三十餘年,為悼念先祖德行、明確家族源流,並期望後代子孫得以銘記,何氏家族目前正進行族譜的續編工作,計劃於2025年中完成。 在過去一百年間,何氏家族不僅在金門留下了深厚的足跡,也有許多家族成員遷徙至新加坡等地成為當地的鄉賢,其中包括何建章、何正春、何敬良等數十位家族成員,他們的成就與貢獻為何氏家族增添了榮耀。 為了確保族譜的完整性與準確性,何氏家族會向廣大宗親及相關團體發出邀請,參與此次族譜的編修工作。宗親若有新的資料補充或需要勘誤,都可直接聯繫家族會。此次族譜編修的費用將由家族會承擔,海外宗親僅需提供家譜、家族資料等相關信息即可。 聯繫資訊如下: ●電話:+886-932838901 ●Line ID: huianyu2014 ●微信 ID: huianyu2023 ●E-mail: huianyu@ms79.hinet.net 何氏家族會誠摯邀請所有宗親積極參與,共同見證家族歷史的傳承與榮耀。透過此次族譜的更新,不僅是對祖先的一份敬意,也是對家族未來的一份承諾,讓何氏後代能夠更加明確地認識自己的根源,並將這份榮耀與記憶傳承下去。 旅星鄉賢有:何建章、何正春、何敬良、何敬火、何肅生、何肅高、何文質、何肅獅、何肅在、何廷足、何克提、何秉藩、何雪浦、何克江、何克澳、何克場、何克卜、何克利、何天壘、何神庇、何神圖、何水種、何清桅、何天泉、何春茂、何春榮、何春貴、何素才、何素誠、何素峇、何乘昆、何克宣、何陳秀英、何楊朕、何王端碧、何超慧、何超賢、何朝發、何連成、何成、何金祥、何金炎、何水吉、何思迺、何漢民、何應盼、何應華、何國華、何泗華、何福民、何福森、何錦治、何振藩、何仁福、何亞吉、何亞福等諸位宗親。

-

節日特報 清明節:中國傳統與國際慶祝之比較

清明節,一個源自中國的傳統節日,在全球多個國家和地區展現出其獨特的慶祝方式。越南、南韓、馬來西亞、新加坡等地雖然與中國擁有相似的慶祝傳統,但也發展出了各自的特色和習俗。 在越南,清明節被稱作湯團節,這一天民間會進行祭掃先人墓地及踏青活動。越南人在清明節進行墳墓修理、清除雜草,並焚香燒紙,部分地區保留燃放爆竹的習俗。越南將清明節與寒食節的習俗結合,於農曆三月初三統一食用涼食,如湯圓或湯團,以此紀念。 南韓的清明節落在公曆4月5日,儘管不是法定節假日,但仍有掃墓和祭祖的傳統。南韓人在掃墓時特別強調使用鮮花來表達對逝者的思念,祭拜時會在墓前擺放酒、水果、年糕等祭品,以表達敬意。 馬來西亞的華人社群,於清明節也會進行掃墓祭祖,該節日在馬來西亞並非公共假期。當地華人通常稱清明節為「上山」或「拜山」,在此日將墳墓及周圍環境打掃乾淨,獻上鮮花、水果,並點燃香燭,以寄託哀思和緬懷先人。 同樣以華人為主體的新加坡,清明節亦非公共假期。在新加坡,清明節主要以掃墓活動為主,這一傳統隨著社會進步逐漸簡化。每逢清明時節,新加坡華人會一家人出行,對先人的墳墓進行修整和清理,然後在親人墓前擺上酒食果品和鮮花,燃起香燭,焚燒紙錢,磕頭行禮,最後食用祭品回家。 透過這樣的比較,我們可以看到,清明節作為一個紀念先人、表達敬意和思念的節日,在不同文化中擁有共通之處。但每個國家和地區根據自己的文化背景和習俗,也給予了這個節日獨特的意義和慶祝方式。這種文化的共享與差異,不僅體現了中華文化的廣泛影響,也展示了全球多樣性文化的融合與互鑑。

-

馬來西亞砂拉越金門會館舉辦盛大新春晚宴 近800人熱情參與

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 砂拉越金門會館於3月10日舉辦了一場盛大的「2024甲辰年新春聯歡暨孝親敬老晚宴」,活動現場溫馨熱鬧,吸引了近800名鄉親踴躍參與。在這場晚宴上,我國駐馬葉非比大使受邀出席,並發表了分享。 葉大使在致詞中表示,古晉是一座充滿人文氣息和自然美景的美好城市,而砂拉越金門會館一直致力於推動閩南文化,並且青年團隊更曾組團前往台灣尋根。他對金門會館及鄉親們的熱情深表感動,並呼籲各位鄉親經常回鄉,深入了解金門的鄉情,以延續鄉親之間的情誼。 除了參加晚宴外,葉大使於3月11日還特地拜訪了砂拉越金門會館會所,與鄉親們進行了深入交流,並且仔細了解了會館的歷史。他的到訪受到了會館理事和鄉親們的熱烈歡迎,這次互動交流加深了葉大使對金門會館及其鄉親的了解與關懷。 金門會館砂拉越分會此次舉辦的新春晚宴活動不僅拉近了鄉親之間的距離,也進一步促進了閩南文化的交流與傳承,為當地華人鄉團帶來了一場濃郁的文化盛宴。