金經樂道

-

《星期人物》楊承訓-學涯路峰迴路轉 落榜生翻身為中醫博士

◎採訪撰稿:陳永富 年籍:38歲、彰化出生(旅台第二代) 現居:台中市 學歷:中山醫學院視光學系學士、中國醫藥大學中醫研究所碩、博士 經歷:仁德醫專助理教授、百安生技公司總經理 天生我材必有用! 楊承訓會成為中醫博士,其實出於機緣巧合加上幸運,因為他從小是末段班學生,高中差點沒學校唸,大學也是誤打誤撞錄取中山醫學院視光學系進修部。不過中國醫藥大學中醫研究所的碩、博士學位,卻是真材實料苦修所得;他鑽研科技奈米中藥與投入產業創新有所成,也獲得教育部與科技部肯定。 浪子回頭金不換,落榜生變中醫博士 楊承訓的母親王麗君(71歲)早年從金門至台灣發展,如今與丈夫楊煌(言暮)及女兒楊舜雯3人同為中醫師,楊承訓為是中醫博士,成為中醫世家。 楊承訓原本是被高中聯招及大學聯考拒於門外的小孩,卻能峰迴路轉,化不可能為可能,落榜生翻身為中醫博士,還成為科技中藥研發新秀,有一段發人深省的浪子回頭、末路逢春的勵志故事。 楊承訓的父親楊煌(言暮)(69歲,彰化溪湖人)彰化高工電機科畢業。母親王麗君上世紀60年代從金門到台灣謀職,因有中醫家學淵源,在彰化火車站前開設中醫師檢特考補習班,那時傳統學習傳統中醫,想借檢特考試取得中醫師執業資格的業界人士很多,王麗君陸續在員林、台北、宜蘭、基隆、台南、高雄、台中等地開設連鎖中醫師檢特考補習班,業務鼎盛。 因應中醫師檢特考廢止,王麗君與丈夫楊煌(言暮)轉而在台中火車站前草藥街(現綠川東街)經營中藥行,販售大陸與台灣本地中藥材。王麗君夫妻也同習中醫,楊煌(言暮)並利用到大陸訂購藥材機會,跟大江南北老中醫師傅討教醫術,他也廣蒐各類中醫書籍自習,如今台中市自家透天厝的4樓與地下室塞滿上萬冊中醫藏書,堪稱汗牛充棟。早期家中泡製不少名貴藥酒,可惜921地震被震破多甕。 高中、大學都重考落榜;幸運備取上中山醫視光系進修部 楊承訓說他從小愛玩。唸台中市忠孝國小與居仁國中時成績都是全班吊車尾。高中聯考落榜,在父母鞭策下,上「國四補習班」一年,仍舊收不起玩心,重考只勉強考上嘉南藥專(五專部)。所幸那時台中大坑的私立弘仁高中首屆辦學廣收學生,讓他有機會上高中讀書。民國89年7月,他唸高二那年學校改名「華盛頓高中」,後來校務蒸蒸日上,成為台中名校之一。 可是華盛頓高中畢業,他大學聯考6門考科竟然只考了100分,只好再到台北市儒林補習班惡補。未料在五光十色的台北又玩瘋了,作息失調加上飲食不正常,補習約半年,就在補習班學生宿舍半夜胃出血昏倒送醫急救,返家躺了一、二個月調養。後來再上台北補習,但功課跟不上進度,楊承訓自忖爛成績只能試試末段獨招的大專學校,一口氣蒐集了20幾份獨招科系簡章,也花心思撰寫讀書計畫,但結果仍舊未獲任何學校錄取。 似乎應驗「天無絕人之路」古訓,被聯考拒絕的楊承訓,碰巧聽聞台中的中山醫學院視光學系招生進修部的消息。這是該校為了方便眼鏡行等業界人士在職進修的新制,楊承訓記得於五、六月發售招生簡章,7月20日放榜。他抱著考看看心態報名考試,放榜結果是「備取第20幾名」,原本以為可以遞補錄取的機會太渺茫,沒想到因為首屆進修部因師資及教室整備不及,得要與日間部學生一起在上班日的白天上課,以致想要在假日或夜間進修的眼鏡行業界人士無法分身紛紛放棄入學,楊承訓奇蹟式獲備取入學。 楊承訓把這個好消息告訴父親楊煌(言暮),楊父口頭應哼一聲,未露喜形於色;但當晚家人吃晚餐時,就聽到門外傳來鞭炮聲,原來楊父樂在心底,意想不到浪蕩子竟然還有本事考上醫學院,忍不住放鞭炮慶祝一番。 大學一至三年級成績墊底;僥倖上研究所扭轉人生 但楊承訓在中山醫學院新生運動會就又出意外進了醫院。他在比賽躲避球時被球直接擊中臉部,後腦勺著地受重擊腦震盪當場昏迷,被送至中山醫學院附設醫院急救,昏迷了三、五天,後來在醫院病床躺了長達一、二個月。他記得甦醒時發現手中緊握一團揉爛的紙團,同學告訴他,他昏迷期間不時暈眩嘔吐,每次醒來都要反覆詢問「這是那裏?我怎麼了?」照顧他的同學被問煩了,乾脆用紙條簡述意外經過,並註明他的個人衣物及書包等都收好了等,讓他自己看。 由於受傷住院缺課,加上他的課業底子太差,雖然是進修部,但楊承訓一年級至三年級都是全班最後一名。二年級時還被導師警告,再不力求上進,會被二一(學分不及格)退學。楊承訓取巧減修學分,勉強低空飛過,但還是比同學多唸了一年,補修學分才畢業。 延畢那年,楊承訓還是沒有振作,上學期仍舊參加熱舞社等活動蹉跎時日;下學期快結束時女同學提醒他得趕緊作考研究所或乾脆去當兵的人生抉擇。 結果他又很幸運的趕上中國醫藥大學中醫系研究所招生報名最後截止日,在熱心助教協助下,也竟然能在一天內備齊照片、自傳、讀書計畫等文件,完成報名手續。當期中醫系研究所錄取12人(醫科生與一般生各6人),楊承訓再度僥倖上榜。 原本以為可以再打混2年,沒想到指導教授要求嚴格,拿出5份英文研究報告,要求各研究生參考並進行實驗。楊承訓看不懂艱澀的外文報告,在最後選到了難度最高的「動物試驗+細胞試驗」實驗報告。結果還要指導教授特派一位博士班學長,一字一字的講解英文報告內容及逐步教他怎麼進行「帝王切開術(取出新生白老鼠心臟,試驗缺氧情況下的治療法)」實驗方法。 楊承訓說,感謝指導教授與博士班學長不厭其煩的諄諄教誨,他至此頓悟學術研究的困難,以及未來命運還是掌握在自己有無求上進的決心與毅力。從此他開始虛心學習,並一頭栽入實驗室中,從飼養實驗用白老鼠,到解剖、細胞培養等反覆實驗,整整花了一年時間實習解剖新生小白鼠心臟,研究所2年上學期總算完成實驗,下學期又日夜下苦功花了別人2倍時間,在黃志揚教授指導下完成實驗報告。 「老天還是會給機會予有心人的!」2年的碩士班實驗室歲月,他經常在實驗室待到凌晨三、四點才離開,也成了他人生轉捩點。他鍥而不捨的學術研究精神也獲蔡育勳教授肯定,鼓勵他繼續進修博士班。 楊承訓於博士班的主要研究目標是-科技奈米中藥的技術研發,以及以動物實驗其療效。這時也認識了來系上當研究助理的女朋友詹于佳,後來結成連理,並同在中國醫藥大學附設醫院服務。 博士創業屢獲獎;研發奈米四物巧克力具市場潛力 服兵役後,楊承訓在台北耀德生技公司當研發部主管2年。結婚生子後回台中。民國107年他入選科技部為引導博士菁英發揮專才,協助提升臺灣產業競爭力的首期「重點產業高階人才培訓與就業計畫」(簡稱RAISE計畫),點燃創業之路,成立了「百安生技公司」。並獲教育部生醫產業與新農業創新創業競賽獎第2名。 楊承訓與合作廠商已運用奈米科技,成功研發了多項科技中藥產品,例如: 沈香複合精油(使用傳統中藥複方結合奈米中藥技術,且經過中華香道創始人游志郎老師指導,可應用在經絡穴位及酸痛點。)奈米中藥面膜(中藥美白聖方「慈禧太后七白散」經由奈米中藥製程技術,達到前所未見的小分子級,可被快速吸收釋放,美白效果加倍)。以及奈米牛樟芝黃膠囊、奈米中藥四物巧克力(傳統民間常用藥「四物湯」 經過奈米中藥製備技術,融合進口黑巧克力製成)。 其中「慈禧太后七白散」是清朝宮庭中藥秘方,是楊承訓從父親的中藥藏書中翻找出來的。而「奈米四物巧克力」已經通過SGS檢測,並投保國泰世紀產物產品責任險2000萬元,已有廠商洽談準備量產上巿。 楊承訓解釋說,創新奈米中藥是從天然本草植物萃取藥液,經由奈米級技術讓細胞達到小分子吸收效果,可達10倍療效。並可藉由奈米技術的特性,去除中藥苦味的同時保留藥效。亦可強效水溶性,有效被分解吸收,完整吸收藥物精華,減少不必要的浪費,還能增加保存期限。簡單的說,科技奈米中藥可提升藥效,還可以降低中藥甘苦味,提供民眾一個新選擇。 譬如奈米科技研發的「奈米四物巧克力」,奈米包覆技術能有效將中藥味降至最低,讓女性在食用的同時,收到中藥舒緩經痛困擾的效果,亦能品味更柔順的巧克力口感,相信如能量產上巿,會有極佳市場潛力。 楊承訓的人生驚奇,應該還會繼續上演吧?

-

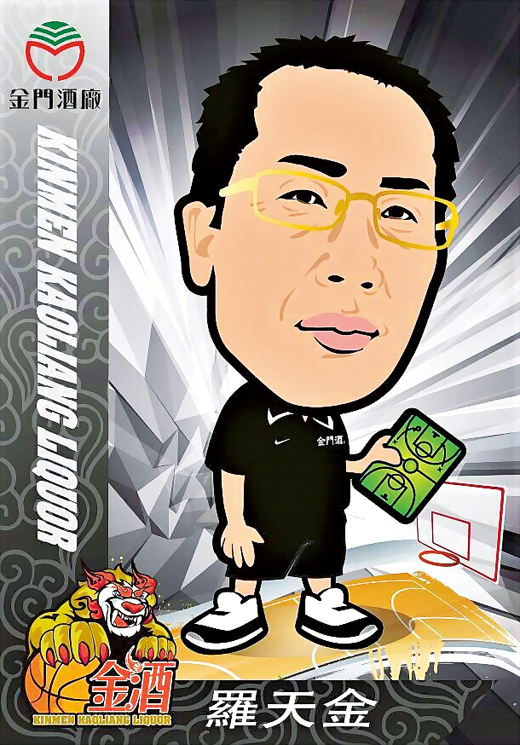

《星期人物》羅鈺群-小金門首位亞青盃國手 三分神射奇兵

年籍:32歲、烈嶼鄉羅厝人 現居:新北市中和區 學歷:烈嶼國中、台南市私立新榮高中、臺灣師範大學運動競技學系學、碩士。 經歷:亞青盃國手、威廉瓊斯盃光華男籃代表隊、SBL超級籃球聯賽達欣工程職籃隊員、台北市和平籃球館教練。 羅鈺群與張容軒是來自金門的SBL超級籃球聯賽表兄弟檔。張容軒(前鋒)鋒芒畢露;3分球神準的羅鈺群(後衛)屢出奇兵,常有出人意料的凸出表現,兩人各自擁有眾多粉絲。 小金門首位亞青盃國手、瓊斯盃光華代表隊隊長 羅鈺群是小金門(烈嶼)第一位亞青盃國手。 他有「微笑小羅」外號。個性靦腆、內向,不過也充滿陽光的笑臉是他給人的第一印象,這也是他的招牌。「微笑小羅」外號起於羅鈺群被網羅加入台南市私立新榮高中籃球隊時,不管教練田本玉和他說什麼,他總是笑笑的,因此有「微笑小羅」之稱。 羅鈺群個性低調、打球重團隊合作;和他對話,他總是回以靦腆的笑容居多。謙虛、不貪功的個性讓他更適合在球場上領導隊友。 新榮高中田本玉教練愛才,為了讓羅鈺群在場上更能發揮組織指揮的戰力,「曾經建議讓小羅去當司儀,讓他上台壯膽與練習講話。否則主力控球後衛不講話,怎麼指揮?」可惜羅鈺群不肯,回答:「呃,就用比的啊……。」 羅鈺群唸烈嶼鄉卓環國小時,沒事就在羅厝家門前的籃球場玩籃球,那時大他多歲,在金門車船管理處任職的羅添全常指導他球技。羅添全個子不高,但外線神準,可說是羅鈺群打籃球的啟蒙人。 打烈嶼國中校隊時,在黃鎮平教練指導下,球技大有精進,曾吸引HBL名校台北再興中學籃球助教李伯倫的注意,有意網羅他前往再興就讀並加入校隊。不過在早他半年去台南市新榮中學打籃球的表哥張容軒遊說下,加上新榮高中籃球隊到金門異地訓練打友誼賽時,田本玉教練特地帶著全隊球員,搭交通船頂著風浪到小金門找羅鈺群,幾位球員暈船吐得一塌糊塗。有感於田本玉教練的誠意,以及考慮加入新榮校隊有張容軒可以互相照應,羅鈺群父親羅來補與母親方秀理同意羅鈺群轉學就讀新榮中學國中部。 贏得新榮隊史首座HBL金盃;入選亞青盃國手 張容軒與羅鈺群這對表兄弟相互砥礪,在新榮高中籃球隊表現傑出,很快的與陳慶閺、蔡峻銘組成「新榮F4」的超強陣容,在高中聯賽過關斬將,高2那年HBL(高中全國籃球聯賽)賽事,羅鈺群以平均3.6次的助功,拿下助攻王。次年(民國95年)他高中生涯最後一次HBL賽事中,更大放異彩,在右手腕傷癒後球技更精進,除與隊友合力為新榮高中贏得隊史上第一座HBL金盃,他個人也榮獲抄截王。表哥張容軒獲得MVP最有價值球員殊榮。 當年亞青盃國手選拔,球員限制需於77年1月1日以前出生,張容軒超齡13天成為遺珠之憾未能入選。羅鈺群則以第一順位,成為小金門有史以來首位亞青盃國手,當年打到第4名,為國爭光。 不過羅鈺群的籃球路也非一路平順。最初到新榮中學時,個性內向的羅鈺群不習慣高強度的體能鍛鍊以及每天長時間的練球,加上想家,他一度想要放棄,打包行李回金門,父母也到了台南,準備帶他回家。在田本玉教練耐心開導與肯定鼓勵,堅持可以培養羅鈺群之下,羅鈺群深受感動始穩定下來,繼續留校。 民國95年他練球時,重心不穩以手撐地時右手腕骨裂受傷,被迫休息半年,這段淡出球場的時間,也是田本玉教練不斷鼓勵,並指導他改練左手,練就羅鈺群「左右開攻」的身手,並在受傷時間持續保持良好的體能狀況,讓他在新榮爭奪HBL勝場關鍵時刻上場拚戰時,外線更犀利、膽識更大、導球的流暢性更佳,與隊友奮勇奪得新榮高中HBL首次冠軍。 UBA冠軍賽立功,獲MVP榮銜 羅鈺群與張容軒同時考取國立臺灣師範大學運動競技學系,表兄弟繼續當同學,也成為臺師大籃球校隊主將及最佳拍檔。 兩人也在大一即投入SBL超級籃球聯賽戰場,但張容軒加盟台銀職籃隊,羅鈺群則與達欣工程職籃隊簽約;表兄弟在SBL球場變成各憑本事拚高下的對手。 主力後衛的羅鈺群雖然話少,但親和力強。大四那年,羅鈺群與隊友將士用命,拿下隊史上第2座UBA(大專籃球聯賽)冠軍獎盃。羅鈺群靠著多次精準的三分球神射,攻下全隊最高19分,也獲得他籃球生涯首座MVP(最有價值球員)。 碩一那年,羅鈺群當上臺師大男籃隊長,與張容軒再次搭檔最後一次打UBA聯賽,配合隊友過關斬將,獲得臺師大男籃隊史第3座UBA冠軍杯,締造臺師大三連霸王朝。這回換張容軒榮獲MVP。 兩位金門來的優秀球員,連兩年在UBA大專籃球聯賽贏得MVP榮耀,也創空前紀錄。 按照籃球界的說法,能夠「三連霸」也就是連續奪得冠軍3次,可以稱為開啟了王朝。依照此標準,近20年的UBA,曾經歷「北體王朝」和「師大王朝」。北體是陳信安、曾文鼎、張智峰領軍的時代,台師大是吳岱豪、羅鈺群、張容軒領軍的時代,而吳岱豪、羅鈺群、張容軒3人剛好也是臺師大3次封王的MVP。自從臺師大王朝後,近年的UBA尚未有過三連霸。 羅鈺群、張容軒躬逢「臺師大三連霸」的黃金年代,他們也居功厥偉,在校史留名。 三分神準,扮達欣隊奇兵建功 SBL超級籃球聯賽生涯,羅鈺群與張容軒分道揚鑣。張容軒陸續轉隊,先後加盟台灣銀行、台灣大、富邦勇士、台灣啤酒、金門酒廠、九太科技等職籃隊,成為耀眼明星球員。羅鈺群則18歲即與達欣工程職籃隊簽約,一直效力至去年5月17日達欣工程職籃隊宣布退出SBL,重返社會甲組聯賽,前後13年,他一直留在達欣隊,從一而終,在籃壇少見。 羅鈺群打SBL超級籃球聯賽期間,也受徵召,從98年起先後入選2009年第31屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華男籃代表隊、2012年第34屆威廉瓊斯盃光華男籃代表隊、2013年的第35屆威廉瓊斯盃光華男籃代表隊,羅鈺群並任隊長。 民國102年,羅鈺群與張容軒、陳靖寰、李俊緯、吳俊雄等旅台籃球好手還接受母縣徵召,組成全國運動會金門縣男籃代表隊,在羅天金教練領軍下,創全運會奪得銀牌的空前佳績。 「看羅鈺群打球只有一個字可以形容,那就是『拚』,他在場上拚勁十足,永遠是充滿動力的,防手也相當積極、努力、進攻節奏有序、絕不會有鬆懈的態度,將籃球的定義詮釋的淋漓盡致,更將運動精神本質全釋放出來,而這就是羅鈺群。」 「個人覺得羅鈺群防守上預測對手下球的能力不錯,不管是UBA還是SBL,多次看到他抄截成功後上籃得分。在大專聯賽羅鈺群屢屢以外線殺翻對手。」 「他令人難以捉摸的控球節奏,以及獨特的投籃步調,會打亂對手防守陣勢,創造有利進攻時機。」 以上是球評與球迷給羅鈺群的球風評語。 「羅鈺群的球路很難預測,外線、抄截、運球都有一手。」達欣隊總教練許智超(金門籍)也曾說,「小羅」的球風多變,有時候連他也搞不清楚羅鈺群要做甚麼。 從第10季SBL超級籃球聯賽季後賽起,羅鈺群就靠神準三分球及難以預測的球路,扮演達欣「奇兵」角色,常臨危受命上場救火,也打出好成績,受到許智超教練倚重。 達欣工程隊成軍16年中兩度抱回兩座SBL總冠軍,不貪功,默默為球隊付出心力的羅鈺群居功不小。 對戰璞園,得25分代表作 羅鈺群在SBL的代表作是101年12月28日的聯盟排名居一、二位的璞園與達欣之戰,達欣隊靠著26投12中,高達46%的三分命中率,終場以90比89的1分之差險勝聯盟龍頭璞園。這場比賽替補上陣的羅鈺群火力全開,全場神準的12投8中,上場接近30分鐘就拿下全場最高分,也創下他個人生涯新高的25分紀錄。 103年12月14日,達欣對上璞園,羅鈺群達成SBL生涯第1000分。 羅鈺群曾是新榮高中的主戰控球後衛,但跟差不多時期的張宗憲、張容軒、蔡峻銘等人在高中時期聲望相比,羅鈺群可說是最不起眼的一位,不過,臺師大階段,羅鈺群在UBA戰場一步步累積比賽經驗及穩定性,讓他從一位被壓迫就會緊張的控球後衛,蛻變為UBA年度MVP。 SBL賽場,羅鈺群最初也不是球迷關注的焦點,但他也以拚戰不懈及謙虛有度「微笑小羅」風采,加上令人難以捉摸的控球節奏球風屢屢建功,贏得球迷與隊友認同,在SBL賽場舞台占有一席之地。 去年4月20日,達欣工程隊在主場日活動中,於中場時間為已轉任執行教練的王志群,中鋒蔡峻銘與後衛羅鈺群,舉辦引退儀式。 持有中華民國籃球協會C級籃球教練及初級專任(籃球)教練證的羅鈺群,轉任台北市和平籃球館教練。他表示,如果金門家鄉有需要,他願回金門為推動籃球運動效力。

-

《浯事吾聞》金門高粱藏家陳清 珍藏大麯陳高老酒值上億元

「高粱醇酒山中藏,知客聞香絡繹來。」 金門高粱酒越陳越香醇,貯囤越久越值錢。新北市石碇區調解委員會主席陳清,是台灣知名老酒藏家,他在家傳的柑仔店貯藏3萬多瓶各式各樣老酒,其中不乏上世紀五○、六○年代金門酒廠的絕版陳年大酒。走進他貯酒的多間庫房,仿如踏入「金酒王國」,嘆為觀止。 陳清數十年來積累的3萬多瓶各式金門高粱酒系列,共花了3千多萬元購進;如今價值不菲,曾有藏家開口出價1億元統購,陳清不捨得割愛。 陳清(73歲)最早接觸到金門高粱酒,是民國58、59、60年在金門當步兵時,他管理部隊福利社及當連隊伙食委員,每天清晨要趕早到金城鎮東門市場採買菜肉等副食品,與攤商成為好朋友,他在金門趴趴走,也開始購買金門高粱酒回台灣送親友。 退伍後,陳清工作之餘也幫家裡他阿公在日據時代即開設的「合成商店」柑仔店進貨高粱酒販賣。 民國91年他職場退休,開始大量收購老酒投資。因為他知道金門高粱酒不僅越陳年越香醇,而且每年穩定增值,值得收藏投資。 陳清為人熱情好客,他自己不太喝酒,卻捨得開老酒與朋友品酒,即使每瓶數萬元、酒齡數十年的陳年大麯酒,也豪爽的開瓶請人品嚐,再交換飲後心得,自此不僅廣交好友,也累積了金門陳年高粱酒越貯越香醇,以及各年代、各品式金門高粱酒質、風味、甘醇特色等心得,並掌握了不同年份酒價等專業,成為台灣少數專收金門高粱老酒的大藏家。 陳清藏酒的柑仔店,位於石碇往平溪的台106線道上中民派出所前,店後有永定溪潺潺流經,座落山谷溪旁的石頭屋常年陰涼通風,是貯藏高粱酒的絕佳環境。幾間藏酒庫房內的老酒可用「堆積如山」形容,屋內放眼望去堆滿層層疊疊的各式高粱酒與酒箱,狹窄走道只容一人穿行,連轉個身都有困難,懂酒的人都猶如深入寶山。 他愛酒成痴,最得意收藏品是金門酒廠為慶祝中華民國67年國慶,而產銷的68度「陳年大麯酒」三色瓶。分靛藍、咖啡、青綠的三種顏色瓷瓶,相當珍貴。 另有難得一見的民國74年「金門十景集錦酒」。而曾喊價每瓶3、4萬元的69年出廠金門陳年大麯酒,全台估計約僅餘1000瓶,陳清就藏有200瓶。 他還藏有早期的手繪瓷瓶金酒。瓶身有畫師精心手工描畫的水墨畫,上面繪有精緻的竹、松、梅、蘭及栩栩如生的鶴、龍等,是金門陶瓷廠首任廠長張樹慎生前所珍藏。陳清十幾年前向張樹慎後人購得,如今每瓶都獨一無二,價值不菲。 庫房內另藏有數不清的各年份蔣公祝壽紀念酒、絕版金門葡萄酒、罈裝金字大麯酒等琳琅滿目。並有一款1960年代產銷的「藍瓷瓶大酒」,68度100毫升裝,瓶身有「大麯酒、中華民國金門特產」浮雕字樣,及浮雕紋路環繞。此小樣瓶身工藝細緻,品相優美,陳清也只珍藏一瓶。 陳清熱心公益,任石碇區調解委員30幾年,在地方頗孚人望。他兼任財團法人石碇鄉文教基金會董事長,該基金會每年頒發區內各級學校學生獎學金,並對弱勢家庭學生給予清寒急難救助。 他坐擁金酒從上世紀五、六○年代到今天各年份三節配售酒的龐大酒藏,盛名遠播。金門酒廠於民國100年為了編纂《金門高粱酒鑒賞年鑑》,還特別出動專業攝影團隊到陳清的柑仔店,情商他同意亮出珍藏老酒,整整拍攝一星期,保留了不少絕版金酒的影像,彌足珍貴。 適逢金酒公司因受新冠肺炎疫情衝擊,產銷營收估將減損20%至30%,銷售金額可能下滑新台幣25億至30億元,日前宣布為降低損失風險及緩解倉儲不足的壓力,考量恐得採取建廠67年來首次減產作業。陳清認為相當可惜,他建議金酒公司不如考慮增加貯酒量,並利用此次機會改善裝瓶品質及包裝設計,將來以3年、5年或10年以上的酒基裝瓶,利用陳年老酒策略行銷,應能發揮白酒越陳越香,越老越值錢的品牌特色,再創金酒營運高峰。

-

《星期人物》蘇益家-水韻靈動 彩繪如幻似真的詩境風華

年籍:65歲、金寧鄉后盤山人 現居:台北市士林區 學歷:金寧國小、金寧國中、台南後壁高中、台灣師範大學美術系、台灣師範大學特殊教育系研究所,台灣藝術大學造形藝術研究所碩士。 經歷:著作《素描學1993》、《自然寫意-水彩專書2008》。 台北市士林官邸後方半山腰,叢綠中隱現一座獨立平房,這是蘇益家的畫室。佇立畫室前,近可俯覽士林官邸花園、中景是林立高樓與川流不息車流、遠可眺望大屯山與觀音山對峙,淡水河口隱現眼底。春夏向晚可見晚霞滿天,秋冬霧雨迷濛,猶如仙境,這是他專心創作的工作室。 15歲負笈赴台,效法翁清土考師大美術系 蘇益家又名「蘇丹」,旅台已50年。 他是金寧鄉后盤山人,民國59年金寧國中第3屆畢業,15歲時即赴台,就讀台南縣的省立後壁高中,而後跟隨金門首位考取台灣師範大學美術系的表哥翁清土腳步,蘇益家也考取台灣師大美術系(夜間部)主修水墨,進修台灣藝術大學研究所時改攻西畫,畢業後一直從事美術教育工作,並致力於個人繪畫創作與研究,其水彩作品曾得全國及北市比賽前三名,也獲陸光美展水墨畫首獎、油畫優選獎。畫作並獲國父紀念館、台北市政府及各藏家收藏。 蘇益家說,他唸國小與國中時放學後還得下田從事農務,功課並不出色。自思考不上金門高中,母親楊雪燕(湖下人)在他內心掙扎時告訴他兩路擇一:「要不留在金門跟老爸種田;要不去台灣想辦法讀冊。」就這樣,他拎著簡單行李,與8、9位同學一同搭乘開口笑登陸艇軍艦漂洋過海到高雄,轉赴台南縣入學省立後壁高中。 就讀後壁高中的金門同學都住校,相互有照應,時光荏苒,印象深刻的是寒假在高雄市等搭軍船返金過年,為了省點錢,同學還結伴在高雄火車站露宿過夜,除了躲警察的驅趕,也得躲地痞流氓的騷擾,那是一段少年不知愁滋味的年代。 高中畢業,蘇益家與東洲村陳國銓等4位同學報名軍校聯招考上政戰學校,但大學聯考落榜了。當時當軍醫的姊夫勸阻他從軍;他也自認個性較優柔寡斷,不適合在剛性紀律的軍旅中發展,於是放棄,繼續尋求重考。 當時獲保送正在就讀師大的二哥蘇應欣覺得他從小就很喜愛塗塗畫畫,或許走美術是條可以考慮選擇的路,便帶他到師大美術系參觀。蘇益家觀賞師大學生的作品後,覺得經過訓練後,自信也能和他們表現得一樣好,由於有表哥翁清土(金門美術協會前理事長)憑自己繪畫實力考取師大美術系的榜樣,蘇益家也將目標轉向報考大學美術系。為了補強較弱的術科成績,他到台北市金華國中附近的李石樵大師畫室補習繪畫理論與素描,到陳景容畫室學習水彩畫基本技巧。李石樵認為他雖習畫起步較晚,但是畫圖的敏感度夠。 受金門離島學生可報考大學夜間部之惠,蘇益家第二年考取師大美術系夜間部。就學期間,他白天當過送報生、清潔工、建築工地板模小工,除了媽媽幫傭的資助,也感恩大姐蘇秀娥、兄長蘇應欣、蘇鏡潭及蔡世榮舅舅、舅媽不時的接濟。他的貴人之一還包括廖脩平教授,因為他與同系金門學長黃世團、吳鼎仁等,相繼受廖脩平教授照顧,獲得到廖教授家族大樓當管理員的機會,有一個免費的住所及較穩定的工讀收入。 受業鄭善禧等名師,苦習基本功 蘇益家在師大美術系受業於林玉山、鄭善禧、 羅芳、王壯為、陳慧坤、李焜培等名師,他大二即在系美展書法得獎。大三選組時,考量到國畫組可向大師林玉山、鄭善禧學習,且基於只要簡單準備筆、墨及宣、棉紙即可作畫交作業,不必像西畫組得買昂貴的油彩、畫布等畫材的經濟考量,而選讀國畫組。 大三、大四時,蘇益家當班上國畫組組長,教授有時還指派他當小老師。頑皮的他有時會將臨摹老師畫稿的畫作,當成老師的畫稿交給同學臨摹,同學竟然沒能辨識出是他的仿作。雖然教授花鳥的林玉山教授曾稱讚他「藝術這條路,已經通了。」但其實基本功仍待磨練。 蘇益家說,最初他畫圖總想出奇制勝,不泥古法,王壯為老師在一次班級聯展中對他的畫作評語是:「畫不驚人死不休」。他暗自高興奇兵獲勝了,於是更終日思求捷徑,以不類而自喜。等快到畢業前夕,對自己眼高手低華而不實的作品開始產生懷疑,因此私下求解於鄭善禧老師。鄭善禧說:「我沒有你們聰明,但我認真下苦功,我不等待靈感來才動筆,我每天用交作業的心情來畫畫,持之以恆,自然筆墨隨心。」 有一天鄭善禧還拿了數張早期幫出版社畫的運動連續分解圖示,告訴學生:「畫畫不是隨隨便便,是要下很大功夫。」蘇益家始接受自己被小聰明給害了,過往淺薄的華麗畫法,只不過是一件繡花枕頭,老師所言才是真正的智者。體悟到各行各業都要基本功,沒有扎實的馬步,便使不出重拳。沒有駕馭筆墨的能力,也畫不出心中的綺麗世界。 師大美術系畢業展,蘇益家的國畫、書法、篆刻與水彩作品都獲獎,也應證了林玉山老師對他的評價。 但他初執教鞭,在台北市稻江護家廣告設計科當美術老師,親自示範水彩靜物時卻遇到重大挫折,愕然驚覺自己竟無法在短短課堂內有系統深入淺出的講授並成功的示範教學目標,滿頭大汗羞愧的他,勇敢向學生承認「這是成功的錯誤示範。」教而後知不足,只能回家勤拾畫筆埋頭苦練,積極面對困境,因而理出一系列圖解素描與水彩教法,收到相當好的教學相長效果。 也得力於對素描教學下過苦功以及獨到的水彩畫功力,蘇益家而後得以在師大附中、士林高商兼課、及於民國76年起任職台北市立啟聰學校美工科教師期間(100年退休),受聘台北火車站前繪畫補習班,專門教授重考大學美術科系的學生素描及水彩技法。 好繪違章建築與船景,寫生尋視覺艷遇 授課餘暇,蘇益家喜歡一個人背著畫具上山下海,國內、國外走南闖北到處寫生,兩岸諸多名山勝水及多處古鎮都有他留駐的足跡。他把旅遊解讀成「尋求視覺的艷遇,以激起鈍化了的感官細胞」,思從各地自然美景中去找尋觸動心靈的奇形異色,再轉化成張張獨特的畫作。 他尤其喜好走遍台灣北海岸各港口、漁村,寫生停泊港區的各式各樣大小的船隻。蘇益家師大的老師羅芳教授曾開玩笑的說他是台灣的歐納西斯(世界船王),稱譽他彩筆所繪各種船舶,無論大小都能活靈活現的表現韻味,獲得觀眾最大的迴響。也因為畫船而被羅芳教授引薦加入以師大教授為主力的台灣海洋畫會,蘇益家不諱言好繪船隻,應是離島遊子對金門故鄉長久的牽掛思念,而起的投射心理。 他也喜以新舊雜陳的城市景觀入畫。尤其被批評為「都市之瘤」的違章建築,在他的筆下往往能幻化出如交響樂般的畫作。「在龐大單調的高樓旁,高低參差的違建,像一個樂團中的弦樂,或低鳴或仰揚總能盡意,畫面中的點、線與豐富的色彩有了它就豐滿了。因為違章,所以沒有規矩;因為沒有規矩,所以自由。也因為自由,所以畫者可以任聽隨心,形變色異,在不似之似,物我會心一笑中已圓滿告成!」蘇益家曾如此自評其畫作呈現的違章建築意象。 首次個展獻給金門家鄉;台北個展佳評如潮 民國107年8月,蘇益家返回金門,在文化局舉辦他人生首次個展,名為「歸人-征塵.蘇益家水彩個展」。 蘇益家感慨的說,15歲離開金門,一介遊子到台灣學習,在繪畫上小有心得,所以將近年具有代表性的創作獻給家鄉,故取名「歸人-征塵」,這也是他首次的公開個展,也是思念故鄉告慰鄉親的一份獻禮。 金門藝術家吳鼎仁與張國英觀賞蘇益家水彩個展後,讚譽其廣涉博取中西精髓,畫作兼具傳承與創新,形式介於主觀與客觀之間。尤其注重筆墨設色與形式感的提煉,呈現出深具東方詩境般的現代美感。 108年11月16日至27日,蘇益家在台北市國父紀念館三樓德明藝廊,舉辦他的台灣首次大型個展「水韻風華-2019蘇益家水彩個展」。 這次大型個展共展出70幅畫作,分為城市、鄉野、海洋三個系列。 「城市系列」定位為關懷-關懷城市的發展帶來對弱勢族群的衝擊。幾幅都市高樓與違章建築對比的畫作,在規律與凌亂、碩大與低微相互混搭之下,竟然變成一幅幅水色淋漓頗具朦朧美感,復帶點哀愁又讓人省思的畫作。 「鄉野系列」,呈現蘇益家尋幽攬勝四處寫生的作品,多為名山秀水,平川綠野,他把它看成是一種嚮往,一種處處可以安適身心的桃花源。 「船的系列」,是懷鄉、思念的系列,以各地不同的船舶為主題。船對一個離鄉背井的離島遊子,是異鄉與故鄉聯繫的精神象徵。蘇益家的船與船的倒影表現得最為精彩,經由天光、霧氣、水色三者反覆的交織,展現水韻風華。這肯定是思鄉後情感投注的結果。 若即若離的美學觀 蘇益家在國父紀念館的個展相當成功,觀畫者絡繹不絕,好評不斷。 對於繪畫他自有一套美學觀,「距離的美感」是其創作的主要美學概念。他學習的進程是由「即象」到「離象」再到「若即若離」。「即象」是藉由肉眼觀察、審視,窮自然景物及現象之理。「離象」是透過心眼去抉擇、變異。最後才畫出兼具「具象」與「抽象」的「若即若離」意象畫作。而這意象畫作正是融合了主、客觀的元素,以自然景象為參照物,主觀感受為表現的重心,在似與不似之間揮灑自如,成為他法乎自然又超乎自然的創意之作。 他的畫作,「從西方的繪畫理論中吸收了色彩學的概念,作畫過程中,有意地模糊西畫強烈的光影表現,呈現朦朧帶有一點幻象的藝術型態。這種虛虛實實、如幻似真、既有物象的真實,又有空靈虛渺的距離想像。畫作看似寫實,卻是相當主觀的寫意表現手法,正是蘇益家獨特的畫風之處。」 蘇益家說,繪畫有時得隨著畫面的感覺走,反而常能得到意想不到的效果。寫生如果刻意去追摹真實景物,往往得到物形而失去畫意。得意忘形,在畫畫中,有時反而是件美事。正如李安在「少年PI的奇幻漂流」座談會上提到,「他導著戲,但隨著拍戲的進行,往往就會更改劇情,所以真確的說,他在導戲,戲也在導他。」 蘇益家的水彩畫,水色淋漓、暈染天成,畫意自然流露,讓觀畫者頓生柔順、平和、愉悅,在寧靜中帶有療癒之感。他自己也認同趙無極評畫名言:「有的人畫畫,自己畫得很累,看畫的人也看得很累。好的畫,就算畫家自己畫得很累,可觀眾卻看起來不累。就像林布蘭的畫,畫時並不是不累,但是人家看得不累,才是精彩的好畫。」 蘇益家的水彩畫,就讓人看得「很舒服」,不知不覺入了神。 藝術天分,有源自母親的基因 台北開展時有人問他,以他的實力何以如此低調,到這年紀才開個展? 他說開個展很容易,但藝術是像跑馬拉松般長長久久的事業,當你看到自己做不到別的畫家的好時,自己就會謙虛起來,還想精益求精,但美永遠沒有極致,也只能往前邁進,又因已逾耳順之年,不得不給自己人生階段性做個總結。 有人誇他有雙靈巧的手,是否來自遺傳?他說如果有,這或許來自於母系吧!除了傑出的表哥翁清土,妹妹蘇秀裡也是台灣藝術大學美術系的畢業生。今年96歲的媽媽,90歲時還能幫每位子女編織帶有花飾的毛線衣,要讓孩子們留作紀念。蘇益家記得母親除了擅長女紅,以前每年過節做糕餅,左右鄰居常會來請她去幫忙,因為大家都誇她捏出來的糕餅造型總是特別美觀。 談到幾乎畫家們從小在藝術上多有顯著的表現,而蘇益家是否高中畢業走投無路,才走上畫圖這條路呢?他說其實從小時就很喜歡畫圖,家裡牆上貼滿自己從書本上臨摹的歷史人物畫像,也會和同學比賽誰削出來的陀螺造型、刀工最美,對漂亮美麗的同學也特別愛慕。小六時他一張校園寫生作品,還被美術老師在班上大大的讚譽一番。 但畫圖並不都能得到正向的鼓勵,例如國中時他在白色的球鞋用藍色的原子筆畫上美麗的圖飾,竟被訓育組長叫到升旗台上,在全校師生面前抬腳展示後訓誡一番。後壁高中當學藝股長製作節慶海報,也因將總統畫成逗趣的歐吉桑,被教官以褻瀆領袖為由下架約談。後來一次假日晚上,校園有人將滅火器藥劑噴得到處都是,理所當然他是第一個被約談。畫圖也可能招來噩夢……,這些不愉快的遭遇或許也是他遲遲再拾畫筆的原因吧。也因有這些不愉快的過往經歷,蘇益家自己當上老師時,更時時提醒自己對學生該多多給予鼓勵與包容。 異鄉畫家,常念故鄉 在水彩的路上,蘇益家競競業業,夙夜匪懈,常用唐代詩人劉禹錫的詩句「千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金。」來自勵。 他教職退休後,享受上山下海的寫生樂趣,全心專注於水彩畫創作,更常與世界各地畫家們交流,2018尼泊爾國際水彩節,2019義大利烏爾比諾國際水彩節、山東德州文學藝術節都可以見到他參展的作品。 隨著年齡增長,牽掛卻日增,故鄉金門的風土人情,也將是他創作永遠的源頭活水。

-

《星期人物》張容軒-金門首位HBL賽MVP 創HBL、UBA、SBL大滿貫冠軍紀錄

年籍:33歲、金城鎮南門里人 現居:新北市中和區 學歷:中正國小、金城國中、新榮高中、臺灣師範大學運動競技學系學、碩士。現攻讀博士班 經歷:台灣銀行、台灣大、富邦勇士、台灣啤酒、金門酒廠、九太科技職籃隊員。 張容軒、羅益群與陳靖寰這3位金門籍籃球好手,這幾年是縱橫SBL超級籃球聯賽的明星球員,張容軒尤其耀眼,他締造高中和大學兩大聯賽的最有價值球員、SBL超級籃球聯賽個人得3000分,以及籃球生涯大滿貫(HBL、UBA、SBL都有冠軍紀錄)等輝煌紀錄。 創籃球生涯大滿貫及金門首位全國高中和大學聯賽MVP 張容軒從國三被挖角到台南市柳營區私立新榮高級中學的國中部,加入籃球校隊即嶄露頭角。升上新榮高中一年級他就入選為HBL全國高中籃球聯賽的正選球員。高二那年新榮高中籃球隊打入HBL決賽,贏得亞軍;民國95年,張容軒高三那年,帶領新榮高中贏得HBL全國冠軍,他個人並獲得MVP最有價值球員榮銜,也創下金門球員首次摘下HBL最有價值球員的空前紀錄。 就讀國立臺灣師範大學體育系研究所一年級,張容軒在99學年度UBA大專籃球聯賽與隊友奪得男子組冠軍,締造臺師大隊史首度3連霸,並獲選為冠軍賽最有價值球員MVP。成為台灣極少數擁有高中和大學兩大聯賽最有價值球員得主。 他從18歲就讀臺師大就進軍SBL超級籃球聯賽,至今15年,先後待過台灣銀行、金門酒廠、台灣大、富邦勇士、台灣啤酒、金門酒廠、高雄九太科技等職籃隊,表現傑出,在球場發光發熱,締造多項個人紀錄。 張容軒是於SBL第4季加入職籃,先在台銀待了4年,隨後加盟金酒1季,第9到12季在台灣大效力,第13季跳槽台啤,且幫台啤摘冠。106年再回金門酒廠職籃隊。而後效力九太科技隊。 他曾3度入選SBL年度第一隊、2次獲頒年度進步獎,籃球生涯相當輝煌。也是近年金門籍球員在台灣籃壇最耀眼的明星球員。 兩度代表金門酒廠職籃,締佳績 張容軒在SBL超級籃球聯賽的輝煌賽績包括: 民國99年加入金門酒廠籃球隊,以每場平均15.2分的成績拿下第8季SBL年度最佳進步獎。 第11季SBL超級籃球聯賽,轉戰兵多將廣的台灣大職籃隊,仍能把握上場機會,以每場平均13.1分、3.4籃板、1.4助攻入選「年度第一隊」及「年度最佳進步獎」。並幫台灣大籃球隊(現富邦)打進隊史第一次總冠軍賽。 球季過後張容軒入選中華男籃代表隊,代表國家參加第五屆亞洲杯男籃錦標賽,拿下我國歷年參賽最佳賽績銀牌。 第13季SBL聯賽,他代表台灣啤酒籃球隊擊敗璞園建築籃球隊拿下總冠軍,締造他個人籃球生涯大滿貫,分別在HBL、UBA、SBL三大聯賽都得過冠軍的紀錄。 第15季SBL超級籃球聯賽,回鍋金門酒廠隊的張容軒以生涯新高的每場平均15.8分,名列所有本土球員第二,僅次於呂政儒。獲選年度第一隊,並帶領金門酒廠籃球隊創下隊史最佳戰績-例行賽第3名。 這一季,金酒隊上下一心,打出驚奇表現,最終以16勝14敗的成績拿下例行賽第3名,創下隊史最佳紀錄,除了洋將拉莫斯(Peter John Ramos)發揮強大牽制力外,前鋒張容軒的亮眼表現被認為是一大功臣。而邱金龍演出不可思議的後場絕殺三分球,也造成轟動。 得分逾3000及創單場獨得31分紀錄 相隔6年,張容軒兩度進出金門酒廠職籃隊。 在新舊球員雜陳的金酒隊,107年的第15季SBL職籃賽,他出賽23場,平均每場比賽攻下15.8分、3.4籃板、1.7助攻,投籃命中率52.8%,打出SBL職籃生涯最佳表現。 這一年,張容軒也拚出了SBL生涯3000分紀錄。他是在107年12月14日晚間於彰化體育館金門酒廠對台啤的比賽中,在第二節達成SBL生涯個人突破3000分里程碑,成為SBL史上第15位達到此門檻者,而且是目前得3000分的17人中最年輕的球員(張容軒31歲達此紀錄。SBL3000分俱樂部中,張容軒是第15位,緊接著另位金門籍明星球員陳靖寰是第16位得3000分者。) 張容軒另於107年2月1日金門酒廠對戰台北達欣的比賽中,締造他單場個人勇得31分的生涯新高紀錄。終場金酒以77比73的4分之差獲勝。 可惜金門酒廠去年6月宣布不再冠名贊助SBL金門酒廠籃球隊,結束長達11年的合作關係,由高雄九太科技接手籃球隊。 自小不服輸,用頭腦智慧打球 張容軒早有人生規劃,目前他正攻讀臺師大博士班。他也有專任教練資格,且通過教師檢定,現於新北市中和區錦和高中代課,並擔任成軍才3年的錦和高中籃球校隊教練。 台銀教練韋陳明曾稱譽張容軒「是個模範球員,從不遲到、態度正確也很受教。」 打前鋒位置的張容軒身高194公分、體重90公斤,體能條件不算特別優異,但「特別的是他用腦打球,理解比賽的能力過人。」這就是他經常能在球場上帶起士氣,拚出好賽績的原因之一。 其實,除了在賽場智慧打球,拚勁十足。身為獨子的張容軒私底下頭腦清晰,處事條理有序,從小就對未來設定人生目標,並勇於挑戰追求。 張容軒的父親張國全,台灣省立體專畢業,曾在烈嶼鄉國小當體育代課老師,現任職經濟部標準檢驗局金門辦事處。母親方秀香是烈嶼人,現任職於金門信用合作社。 他就讀中正國小3年級時被拉入籃球校隊。金城國中也打籃球校隊。國2時,參加「金湖盃」籃球錦標賽時,來自台灣的社會組球隊中有一位台南市新榮中學籃球隊教練田本玉的學弟,慧眼看中張容軒有很好的基本動作及攻守觀念,體力又旺盛,是可造之材,而向田本玉教練力薦,建議挖角張容軒加入新榮籃球隊。 張容軒在了解新榮中學的籃球環境後,雖然金門的教練大多不看好,懷疑金門球員訓練不足,到台灣的籃球名校可能跟不上水準,恐淪為陪正式球員練打或撿球的備選球員,張容軒仍毅然決定挑戰看看,於國3上學期轉學新榮中學,並加入校隊。「給自己一個機會,闖闖看;如果不行。我還年輕,再找其他的路走!」 張容軒說,田本玉教練訓練嚴格,籃球隊員一律住院統一管理,每天體能訓練強度很大。「一天要練球8、9小時;跟當兵一樣。」加上集中住宿,不准球員擅自外出,球員體力負荷重,精神壓力也大。 張容軒說,當時他才14、5歲,有時還是會受不了辛苦,加上千里迢迢越海到台灣打球,將來能否在球場出人頭地,拚出一番成績也茫茫未知,心中曾徬徨苦悶,閃過放棄的念頭;但轉念一想,好不容易抱著家人的期望,一個人從金門到台南打球,應該要更刻苦努力,打出好成績,來證明自己的實力才對。 就是這股不服輸的精神,張容軒咬牙苦練,加上田本玉教練的專業教導,他很快的在球隊站穩腳步。 新榮高中1至3年級,張容軒都是校隊先發主將,而且是得分主力球員。高3那年,新榮高中籃球隊勇奪HBL(高中籃球聯賽)全國冠軍,創造新榮高中籃球高峰的黃金年代(這也是新榮高中唯一的一次HBL冠軍)。張容軒並榮獲MVP最有價值球員榮銜,也創下來自離島的球員首次摘下HBL最有價值球員的空前紀錄。 再接再厲,努力3年終考上博士班 新榮高中畢業後,張容軒原鎖定升學國立高雄師範大學體育系,後因為台北的國立臺灣師範大學獨招尚有名額,他轉而報考臺師大運動競技學系;同時選擇效力台銀職籃隊打SBL超級籃球聯賽。 台師大畢業,張容軒沒被職籃明星球員的光環衝昏頭,他選擇進修研士班。「體育即教育。打籃球時間久了,才知道念書的重要。當球員日久,思考自己確有不足之處,應該繼續深造,為未來發展打好基底。」 張容軒明白,職業籃球員生涯畢竟有限期,不可能一輩當球員。所以他不沈溺於球場上觀眾的掌聲,除了加強本職學能,取得籃球教練資格,他也一步步為未來轉換跑道作準備。 去年,在落榜2次之後,張容軒終於考上臺師大博士班,也成為現役(棒球、籃球、排球等)職業球員中,首位也是唯一考上博士班者。 張容軒說,人生路還很長。他設定考博士班目標,前2年都未能如願,但想到自己在籃球場都能拚鬥不懈,不曾放棄了,考場又豈能輕易放棄?所以他再接再厲,重新準備,終於在第3年上榜,而且是以一般生應考,沒有加分。再一次發揮他不服輸的拚戰精神。 盼有回饋、為故鄉效力機會 「我一向不服輸,喜歡嘗試各種挑戰!」國3即赴台,不斷自我烒鍊,在球場開花結果的張容軒,證明他在不同環境下,都能走出自己的路,而且不斷自我挑戰、提升自己能力,不沈溺於目前的成就。 不過他也很感慨,小小金門島十幾萬人口,打籃球的風氣其實不差,可惜這幾年除了他與陳靖寰、羅鈺群外,能在台灣籃球界出頭的屈指可數,可說後繼無人,出現斷層。他認為,優秀的運動員需要環境來培養,過去在金門需要旅台球員效力時,比如徵召打全運會籃賽,或金酒職籃需要本土球員加盟時,他與羅鈺群、陳靖寰等人都全力配合,並打出全運會男籃亞軍及職籃例行賽第3名的空前戰績。 「對這些本土優秀人才,能不能多點照顧,給他們一個回鄉發展的機會?」 張容軒認為,金門有不少傑出的體育教練與選手,都為他縣市所用。是否能設定績優選手或晉級國手、參賽得獎等獎勵辦法,延攬旅外優秀教練或球員等回金門,擔任體育教師或組成金門代表隊,相信對提升金門體育水準,一定大有助益。如果有需要他的地方,他願返鄉效力。 4月5日引退,朝下一個能讓他熱愛的目標前進 本月4月5日,在九太和裕隆的賽事中場,張容軒正式引退,離開他叱吒風雲征戰15年的SBL賽場。 由於新冠肺炎疫期關係閉門比賽,張容軒的引退儀式沒有球迷到場。他發表引退感言表示:「從我還是孩提時期,籃球就占據我生命中最重要的部份。除了上場比賽之外,我無法找到其他能帶給我更多快樂的事物。如果你像我一樣,全心熱愛籃球比賽,肯定會百分之百投入於球場上,導致自己無心插手其他事物。可是我始終感覺,世上仍有許多事情值得我去追尋,要盡可能的不辜負生命帶給我的一切。因此我決定高掛球衣,朝著下一個能讓我熱愛的事物去前進。」 「對於因為籃球而被帶到我生命中的人事物,我深深感激著,這意味著我已經享受了近20年的特權,接受著來自不同面向的幫助。更重要的是:能在各位球迷面前,進入臺灣籃球最高水準的聯盟,與最棒的球員們競爭與表現,是我的榮幸。」 「如果能選擇重新開始,我還是會選擇當運動員。因為你不一定會成為職業選手,也不見得因為籃球而致富,但是在這之中,它讓我學會團隊;它讓我學會接受挫折。我曾經是個混蛋,一度自私自利,也是一個不懂得感恩的人。感謝籃球讓我瞭解到,生命旅途中會出現很多願意給予機會讓你去改變的好人。沒有人不會犯錯,當你承認那些錯誤,願意重新修正,會有很多人願意給你支持,不會因為我的過去而否定我,真誠的接納我。我想這就是籃球永遠被定義為團隊運動的真正意義。」 「很多人認為,跌倒是一種失敗;但我認為,惟有你真正放棄的那一刻,才是失敗。」 籃球這條路,張容軒沒有放棄,也沒有失敗。他帶起了金門籃球員在台灣籃壇的一陣旋風。

-

《星期人物》陳為猛-系出金門夏興 子續父願台閩金尋根行

年籍:75歲、金門下坑陳氏六郎公裔孫 現居:宜蘭縣員山鄉 學歷:彰化縣立好修國小 經歷:河成生活科技建設公司董事長、彰化縣埔鹽鄉大有村陳氏宗親會名譽會長、世界下坑六郎公派下陳氏宗親聯誼大會創會會長。 民國76年兩岸開放探親,上演諸多因戰爭阻隔近40年的至親相擁感人熱淚畫面。系出金門夏興(下坑)陳氏後裔的彰化縣埔鹽鄉大有村陳為猛子續父志,在父親陳書圳赴陸尋根24年後,終於完成老父未竟遺願,在福建「同安東嶺社」(現廈門集美區)找到祖居地;也回到金門下坑溯源認祖歸宗。 源出金門夏興,陳為猛為東嶺遷台第7代 金門下坑六郎公陳氏一脈,乃宋末開基始祖陳六郎由福建晉江陳卿渡海來金門開墾,至今近八百年。依陳氏族譜載錄,六郎公族裔開枝散葉,除分居金門在地下坑、山外、東洲、高坑、吳坑、新前墩等地,後世並繁衍分居福建德化,廈門同安西浦、東嶺、赤坪、曾厝,漳州龍海島美,以及台灣彰化埔鹽、澎湖,馬來西亞、新加坡等地,各地子孫繁衍已有34代。 六郎公裔孫,有嚴謹之昭穆以明輩序。並於清乾隆二十年乙亥年間(西元1755年),六郎公派下同安西浦裔孫陳起鳳重修「浯卿陳氏世譜」時,將派下昭穆從23世起,再續「公侯可期、詩書為上。用是振拔、千載垂芳。」等16字。 陳書圳、陳為猛父子所居彰化縣埔鹽鄉大有村陳氏族裔,先祖由金門下坑(夏興)遷徙至同安東嶺,再東渡台灣落腳彰化埔鹽竹頭角(大有村)立村生息迄今二百餘年,後代仍沿用下坑六郎公派下昭穆,所以陳書圳為六郎公派下第28世「書」字輩,陳為猛為29世「為」字輩。 對金門下坑六郎公族史鑽研頗深的陳為學(柏村國小退休校長)在其所著《下坑的美麗與哀愁》一書亦有載錄:(六郎公派下)十世祖致睦公,光亮公四子,開支東嶺。另其後代十五世復明公次子君受公系之二十二世子拱公,到台灣彰化開支,其原籍為-福建省同安縣仁德里十三都逍治保苧溪內東嶺社。 彰化縣埔鹽鄉大有村陳氏宗親會編纂之族譜亦載錄,祖先發源地為「福建省泉州府同安縣仁德里十三都逍治保葶溪內東嶺社」,堂號「潁川堂」。並記載:子拱公祖,十二世祖(推算為金門下坑六郎公派下第22世),為台灣開基祖。生於清高宗乾隆四年、卒於清仁宗嘉慶四年,年六十一歲。妣蔡氏,生公偏、公顓、公誌三子。公誌為竹頭角(大有村)開基祖,卒年六十八歲。 雖有族譜傳載,但礙於國共內戰,兩岸從民國38年起阻絕往來,彰化大有村與同安東嶺這兩個同宗族親也斷了音訊;加上金門也一直處於軍管戒嚴無法前往,陳書圳、陳為猛父子對祖居地「泉州府同安縣東嶺社」以及原籍地「金門下坑」,都只限於腦海隱約浮現的字影。 或許緣於祖輩口耳叮囑,陳書圳倒是對渡海到福建同安東嶺社尋根謁祖念念不忘。 民國76年9月16日,繼當年7月台灣宣布解嚴、開放黨禁報禁後,時任蔣經國總統宣布開放大陸探親,打破台海冷戰僵局,開啟兩岸交流之門,掀起老兵返鄉潮,也為陳書圳的大陸尋根帶來契機。 滄海桑田,水庫淹沒東嶺社祖居故址 「爸爸,我終於找到東嶺社祖居地了!」站在24年前,陳書圳曾駐足的集美區苧溪石橋上,陳為猛遠眺前方已被頭水庫淹沒的東嶺社舊址,他眼噙淚水,口中禱念「父親當年一路尋根只找到這座橋。帶著遺憾回去台灣後,他讓我們繼續找下去。」 直到夕陽西下,陳為猛與同行陳江波等台灣大有村族親才依依不捨離去。陳為猛特意在苧溪石橋上留影,說:「我要把相片拿到爸爸墳前告訴他這一事。他老人家當年早說了,要尋根尋親,兄弟要越走才會越親。」 民國104年1月9至11日,陳為猛與彰化縣大有村族親陳江波、陳明雄、陳書逸等8人,由金門下坑六郎公派下陳氏宗親會理事長陳水通與總幹事陳水福陪同,完成至福建東嶺社尋根謁祖心願。牽線促成此行的除金門下坑宗親陳水福、陳詩聖外,還有廈門思明區圖書館館長陳重藝,以及馬來西亞六郎公29世裔孫陳為寶等人。 陳為猛說,民國80年,其父陳書圳(已逝,卒年88歲)與族人曾千里迢迢至東嶺社尋根,可惜只找到苧溪石橋,回台後向他描述所尋訪福建祖居地東嶺社「在山澗、已沈入水庫……」,並述說尋根路上,有一座石橋、旁有觀音廟等印象,叮囑陳為猛莫忘繼續尋根,認祖歸宗。 由於陳為猛忙於北上謀生及創業,尋根一事雖一直擱在心頭,卻未能有所行動。 機緣巧合下,103年4月14日,馬來西亞馬六甲三忠王宮青年團由陳為寶率隊,至新北市雙溪三忠廟交流聯誼,陳為猛獲悉竟有東南亞的「為」字輩,心想是否為同宗族人?次日特邀至新莊宴請,從陳為寶口中,得知馬六甲陳氏與陳為猛的彰化大有村宗親同為金門下坑六郎公派下裔孫。 當年10月底,陳為猛與妻子鄭碧惠和陳江波、陳金崇等大有村宗親至馬六甲參訪,並拜會陳為寶宗親,陳為寶祖父陳詩抽告知陳為猛若要去同安東嶺社尋根,可找熟稔閩金陳氏族親交流事務的金門下坑陳氏宗親會總幹事陳水福(27世)引介安排,催動陳為猛踵續父親腳步追祖溯源的動力。 104年1月10日東嶺尋根,陳為猛不僅在亡父陳書圳24年所站的苧溪石橋駐足神思,他並由東嶺社族親引導,翻山越嶺後脫下鞋子,涉水探尋坂頭水庫池底的東嶺社聚落舊址,在泥水中撫觸遺址宅頂牆頭,內心淘湧感慨萬千。 原來為支持建設石兜水庫(水頭水庫內庫),包括東嶺社在內的13個村莊全部外遷。村莊被淹沒,東嶺社成了庫底。東嶺社村民經過兩次安置,最終定居第二農場,現人口有二百餘人。為不忘本源,村民堅持不改村名,仍叫「東嶺社」。 這趟尋根行,大有村民陳書逸說據族譜記載,同安東嶺開基祖為致睦公,系從金門下坑六郎公分支而來。致睦公的第12代世孫子拱在守孝3年後,清乾隆48年(西元1783年)帶著三個兒子搭船渡海到台灣,從鹿港上岸,扎根當地。子拱之子公誌在彰化竹頭角購置園地開墾耕作,乃竹頭角開基祖。從子拱公登陸台灣算起,距今已有230餘年。 幫忙考據尋根的廈門思明區圖書館館長陳重藝說,《同安縣誌》有記載,今集美區邑境屬明盛鄉的仁德里。彰化竹頭角陳氏族譜所記載的「逍治保」,應係「肖地保」之筆誤。而據《清朝同安地名錄》記載,石兜當年曾名「肖地保」。而集美後溪有條苧溪,舊同安地圖上也標註有「苧溪內」這個地名,所以「葶溪內」應為「苧溪內」,「葶」應為「苧」繁體字筆誤。 當時引路的東嶺社村民陳瑞杰(64歲)曾記載東嶺社變遷史。他也說,東嶺社堂號為「浯江」,開基祖為致睦公,與彰化竹頭角陳氏族譜所載相符;兩方族譜對照,也對上了「公侯可期、詩書為上」等昭穆輩序,確認陳為猛一行在坂頭水庫找到「根」了。 同安東嶺社與彰化大有村這兩個同宗血緣陳家村,在山海相距數百公里之遙、在相隔近半世紀後,終於又兄弟相擁,成就一段認祖歸宗美事。 同宗族親熱烈相擁之餘,陳為猛也邀東嶺社及金門下坑宗親組團到彰化大有村會親,促成「世界六郎公派下陳氏宗親聯誼大會」之舉行。 木雕神像起家,投資建築業有成回饋鄉梓 陳為猛小時家窮,他國小畢業,就輟學去鹿港當佛具木雕學徒,學一技之長,也分擔家計。 29歲那年,陳為猛與妻子鄭碧惠北上到三重埔打拚討生活。他除從事佛像等雕刻營生(他有佛公陳的外號),也兼開貨車幫人載運貨物,妻子跟著他當搬扛貨物幫手,夫妻同心刻苦耐勞,胼手胝足累積了一點資本購買吊車,承接建築工地吊運建材,經濟獲得改善,也漸漸接觸建築業,並開始投資建屋。而後自組建設公司,並慢慢將發展重心從三重埔轉移至板橋、新莊,在新莊副都心周遭,建蓋了數棟大樓,事業有成。 陳為猛雖年逾70歲,學歷不高,但他機靈聰敏,學習力強,而且知人善任。他推出的建案著重品質,訴求周延規劃設計符合購屋理想的生活方式、實踐心中的夢想,市場口碑甚佳。 他也積極回饋鄉里及參與公益活動。於民國101至104年擔任兩屆大有村陳氏宗親會會長期間,除出錢出力,從廈門購運石材重修大有村(竹頭角庄)陳氏台灣開基祖子拱公祖墓外,期間他與族親陳江波等人先後走訪馬來西亞、廈門、東嶺、溫州、新加坡、澎湖、金門等陳氏宗親會,有效連結海內外各六郎公派下陳氏族親與大有村陳家人的關係。 事業有成,陳為猛不忘回饋鄉里。10年前,陳為猛與連隆盛等各善心人士共同發起成立「新北市慈恩慈善會」,陳為猛任創會會長,目前會員人500多人,大家發起善心義舉,集資每年新北市各中、小學清寒學生獎助學金,至今嘉惠清寒學子二千多人,並推廣社會急難救助等工作。 人不可忘本,要飲水思源。金門下坑六郎公派下陳氏宗祠每年祭祖,陳為猛也都會趕回金門虔誠祭拜。

-

《浯事吾聞》血濃於水,泉州德化將辦世界下坑六郎公派下第4屆大會

金門下坑開基祖六郎公派下裔孫分居海內外,過去已舉辦3屆世界下坑六郎公派下陳氏宗親聯誼大會,第4屆大會訂於福建泉州德化縣舉行。 發起舉辦世界下坑六郎公派下大會的是彰化縣埔鹽鄉大有村的陳為猛。大有村數百名陳姓村民皆為金門下坑(夏興)六郎公後裔,先祖由金門下坑(夏興)遷徙至同安東嶺,再東渡台灣落腳彰化埔鹽鄉竹頭角(大有村)。台灣開基祖子拱公(金門下坑六郎公派下第22世),其三子公誌為竹頭角(大有村)開基祖。 大有村(竹頭角庄)位於「台灣溝」南側,距離鹿港約3公里多。約在康熙末年,漢人開發彰化福興鄉至「埔鹽庄草地」之內,形成聚落。早年「台灣溝」有水運之便,所以大有村開發比較早,除了「竹頭角」,還有「過溝仔」,「後厝」幾個別名。 而「竹頭角」地名由來,乃因竹是台灣西部最普通的植物,先民進入大有開墾時,必須先砍除竹叢,而留下到處可見的堅硬竹頭,因而產生「竹頭角」之名;又有一說是先民把遺留下來的竹頭,搭寮成村而得名。 「大有村」以陳氏居民居多,交通建設完善,古時以「台灣溝」水運為主,日治時期開闢大通路(員鹿路)。戰後,村中的富有人家,希望有更多富有人家,因而取庄名為「大有」。 大有村陳氏族親於民國75年底,由陳奇峻召集發起成立「陳氏宗親會」構想。76年成立宗親會,並推舉陳書修為創會長。爾後每年改選會長,並於106年以「彰化縣埔鹽鄉大有村陳氏宗親會」名義向彰化縣政府申請立案,當年3月26日正式成立宗親會社團。 民國80年陳芳慶、輝棨父子發心凝聚宗親力量,蒐編整理大有村陳氏族譜。 擔任第22、23屆(101至104年)宗親會會長的陳為猛遵循父囑,特地查譜詢宗,親自走訪並遍查海內外各地六郎公派下陳氏族親,建立往來連絡關係,並於民國104年1月赴同安東嶺社溯源尋根後,邀集海內外宗親,自行出資於104年3月11日假大有村陳氏宗祠,舉辦「世界下坑六郎公派下陳氏宗親第一次聯誼大會」,盛大祭祖並聯誼,有來自馬來西亞、廈門、金門、彰化埤頭鄉元埔村等陳氏宗親四百多人與會。 105年10月24日再於大有村擴大舉辦「世界下坑六郎公派下陳氏宗親第二次聯誼大會」,這次增邀金門穎川堂陳氏宗親會、下坑六郎公派下陳氏宗親會、夏興、高坑、山外、東洲,以及廈門、東嶺、赤坪、曾厝、西浦,漳州島美、浙江溫州與澄海,澎湖西嶼二崁陳氏宗親會,和海外的馬來西亞馬六甲曾厝社恆元祖陳氏家族會、柔佛州、新加坡浯卿陳氏公會等海內外族親共聚一堂,盛況空前。並訂下以後以每3年一次,由各地陳氏宗親會接續承辦的共識。 去年10月4日,第三屆世界下坑六郎公派下陳氏宗親聯誼大會,在馬來西亞馬六甲,由馬六甲曾厝社恆元祖陳氏家族會(金門下坑六郎公派下分支會)主辦。金門下坑六郎公派下陳氏宗親會、福建各陳氏宗親會與彰化大有村陳氏宗親會都不遠千里,派人共襄盛舉。 第四屆大會共推由有「中國陶瓷之鄉」稱譽的泉州德化縣六郎公派下陳氏宗親會接辦。

-

《星期人物》陳柏洲-揮灑青春 率苑裡高中女排創隊史最佳賽績

年籍:40歲、金沙鎮斗門人 現居:苗栗縣苑裡鎮 學歷:板橋後埔國小、板橋國中、國立華僑實驗高中、台灣師範大學體育系、亞洲大學國際企管EMBA碩士。 經歷:1997亞青杯及1998年世界青少年排球錦標賽國手、苗栗縣立苑裡高中體育教師兼排球隊教練。 揮灑青春,有夢最美! 來自金門斗門村的陳柏洲,曾是1997年亞青杯及1998年世界青少年排球錦標賽國手,現於苗栗縣立苑裡高中當體育教師兼排球隊教練,去年底率女排隊勇奪高女乙組聯賽冠軍;今年初進軍女甲聯賽,贏得第7名的隊史最佳戰績。 小學起打排球,高中擠身國手 陳柏洲本籍金門縣金沙鎮斗門村。他5歲就跟著家人遷移台灣,並數度在新北市中和、板橋、土城等地遷居。 他會接觸排球,後來並成為亞青杯及年世界青少年排球錦標賽國手,起源於就讀板橋後埔國小時,某日晨間朝會,體育老師來挑人加入排球校隊,當時身高就已160幾公分高(現185公分)的陳柏洲因為身材高的優勢,被老師看中,他回家徵詢父親陳建成、母親張秀鳳意見,媽媽張秀鳳說,「只要不影響功課,你自己不叫喊太累,就隨你。」就這樣,陳柏洲栽入排球世界,還代表後埔國小拿下全國賽第3名佳績。 陳柏洲說,其實國小打排球時他還沒定性,只知道接受教練基本訓練,跟著同學在場上盡力跑跳,努力爭輸贏而已,那時還小,並沒有朝體育發展的想法與心理準備。 直到升上板橋國中,成為排球校隊主力球員,才開始自發性努力扎實練習排球基本功,並加強體能訓練,訂下朝排球國手邁進的努力目標。國三時,他在球場亮眼的表現及潛力被相中,獲遴選至高雄左營的國家運動訓練中心培訓二、三個月,獲益良多。 保送到排球名校國立華僑實驗中學,陳柏洲接受更嚴格的魔鬼訓練,也開創他排球生涯戰績頂盛期。 陳柏洲說,他家距離華僑高中騎腳踏車約僅10分鐘可達,但排球校隊規定全體30幾名隊員都要住校,統一食宿管理。當時每天要練球到深夜;尤其寒暑假期間集訓,每天分三階段練球,一天24小時中練球時間長達13小時,可以說除了吃飯睡覺之外,整天就是練球、練球、再練球,魔鬼式訓練也練出他一身凌厲的快打攻擊手身手。 高二那年,陳柏洲入選1997亞洲青年排球錦標賽國家隊,獲得第3名,取得體育績優保送大學相關學系資格。高三再次獲選入國家代表隊,參加1998年世界青少年排球錦標賽,力戰各國強隊,獲得第13名。 洞悉球隊優缺點,創苗栗高中女排最佳戰績 選讀大學時,陳柏洲放棄可以公費保送入學的花蓮、彰化、台東等師範學院,而選擇自費就讀台灣師範大學體育系。他解釋說,當初也是幾經天人交戰,在深思熟慮並徵詢學長意見後,始作出自費念台灣師範大學的決定。 陳柏洲說,如果公費保送念花蓮或彰師體育系,不僅免學雜費,公費生每月還可領3000元營養費,但畢業後必須分發到國小當教師。雖說公費就讀又有日後分發當國小教師的職業保障,但畢竟對日後生涯發展有所限制;而他自費保送念師大,日後可應徵國高中的體育老師,有較多選擇。如今回頭看,陳柏洲選了條較曲折且沒保障的路,但似乎也是正確的選擇。 陳柏洲於民國96年通過苗栗體育教師甄試,取得中等學校教師資格分發縣立苗栗高中。他到職後積極籌組排球校隊,最盛期一個人身兼苗栗高中男女排球及附屬國中男女排球共4支校隊教練,每天忙得團團轉,卻很有成就感,尤其他一手創立的苗栗高中女排隊共贏得2次高中女子聯賽乙組冠軍,今年1月初再次進軍高中女子排球甲級聯賽,得到第7名,雖未晉級最後決賽,但也創下隊史最佳戰績,也把苗栗高中女排隊推上國內高女強隊之列。 「我們就差在身高劣勢!」陳柏洲說,這支他從6年前就費心訓練起的苑裡高中女排隊,最高的隊員只有168公分,全隊平均身高僅162公分,而敵手各隊球員平均178至180公分,如此身高懸殊,苑裡高女晉級甲組聯賽,自然打得吃力。「我們只能拚防守,找尋反攻的突破點來搶分。」 陳柏洲深知自己球隊的缺點與不足,為了彌補欠缺的甲級聯賽對抗經驗,他特別在暑假安排女排隊「閉門苦練」,藉由和校友、師長們進行交流、及與高中男排進行對抗賽等,訓練女球員與身材較高大對手交戰經驗,提升球員信心與團隊戰力。在球員齊心全力拚戰下,今年再次叩關甲組取得破隊史紀錄的第7名佳績。 他也以拿手的沙灘排球經驗,訓練4名苑裡高中女排球員,參加中華民國排球協會在台南縣六甲烏山頭水庫舉辦的全國中等學校沙灘排球賽,去年囊括高女組冠亞軍。今年3月20至24日的108中等學校第11屆沙灘排球錦標賽,陳柏洲再次率領2組子弟兵出賽,最終苑裡沙排贏得高女組亞軍及季軍,雖然無法連霸,但也奠定苑裡高中女子沙排的強隊角色。 愛護球員展愛心 「功勞歸於球員積極的心態與技術的進步;辛苦流汗苦練,終於有代價。」 陳柏洲說,「晉級甲組是球員共同的目標與默契,想努力挑戰看看,爭取最高榮譽。大家在球場上也各司其職,防守的部分做得很積極,發球的穩定性與破壞性也有達到水準。」雖然仍有球員穩定性不足、以及因身高差距造成的攔網默契與防守劣勢等缺點需要改進,他仍給旗下球員打了85分,「小朋友很棒、很認真,很努力為自己的目標前進,雖敗猶榮。」 不過他也決定,雖然有資格晉級高女甲級聯賽,也打入八強,苑裡高女排球隊仍要再轉返乙組聯賽,期待經過磨練,提升戰力後再重回甲組。如此決定,則是基於對球員未來前途的考量,展現一位教練愛護球員的初心。 陳柏洲說,贏得全國賽前3名的高中球隊選手,可獲保送甄試大學資格。這屆苑裡高中女排有9名高三應屆畢業生,她們去年榮獲高女乙組聯賽冠軍,今年打入甲組聯賽前8名,也有甄試保送大學機會。目前苗栗育達科技大學運動休閒管理學系,提供資優保送生每學期減免2萬元學雜費及免住宿費、並有獎助學金之優惠,他希望重回乙組聯賽,至少較有機會再打進前3名,為日後新球員爭取到保送大學的機會。 他也勉勵將畢業的高三球員:「畢竟排球選手在台灣的發展有限,未來不管打球、升學或工作,都要有自己的規劃。不要怕累、不要後悔;愛你所選、選你所愛。保持初衷的心,對任何事都要有熱忱。」 球痴,婚禮當天還下場打排球 「我是球痴,連新婚當天,在結婚典禮後還穿著西裝禮服,跟伴郎球友去球場打球!」 熱愛打排球的陳柏洲除擅長打硬地排球,也是全運會沙灘排球好手。他曾隨著許多業餘球隊到處參加比賽,像是7388俱樂部、巨業鋼鐵等隊伍。12年前,他乾脆組成一支隊名「殺很大」的男排隊,征戰北台灣各大杯賽,在業餘排球界赫赫有名。 「殺很大」隊名霸氣,成員也臥虎藏龍,有前國訓中心的國手球員,也有跳躍力驚人的沙排好手,在陳柏洲號召下,各路英雄聚集成隊,以超強的默契及實力,在各業餘賽或友誼賽過關斬將,成為常勝隊伍。 陳柏洲說:「最初的想法就是想藉著球隊繼續以球會友、隊員們聚餐彼此聯繫感情。」球痴級的陳柏洲還住新北市的時候,一個禮拜幾乎天天都在打球,就連人生大事結婚當天,竟然也在婚禮結束後就與伴郎們浩浩蕩蕩穿著西裝衝到球場報到。似乎不管什麼事,都無法澆熄陳柏洲打排球的熱情。 夫妻同為排球國手,體育路上相扶持 陳柏洲的太太劉佩瑜也曾是國家女排隊國手。她是陳柏洲在台師大體育系學妹,不過兩人開始交往,是在劉佩瑜當台北市內湖高中體育教師時,陳柏洲至該校代課教排球,兩人始生情愫結良緣。目前劉佩瑜擔任國立苑裡高中學務處體育組組長。 陳柏洲、劉佩瑜都是排球國手,夫妻有對體育的熱情及共同話題,並攜手同時修習亞洲大學國際企業管理EMBA碩士班,劉佩瑜要帶小孩又要兼顧研究所課業以及高中教務,一人要當三人用,經常分身乏術,但她把家庭與校務兼顧周全,陳柏洲對她備感憐惜與感激。 陳柏洲、劉佩瑜夫妻育有一子一女,女兒小學一年級、幼子念幼兒園中班。 身為排球國手與高女排球教練的陳柏洲說,將來子女長大後,仍會鼓勵他們走體育這條路。他認為學體育的小孩有教練照看、指導,不會變壞,而且可鍛鍊強健體能、訓練頭腦靈活反應,身心平衡健康發展。

-

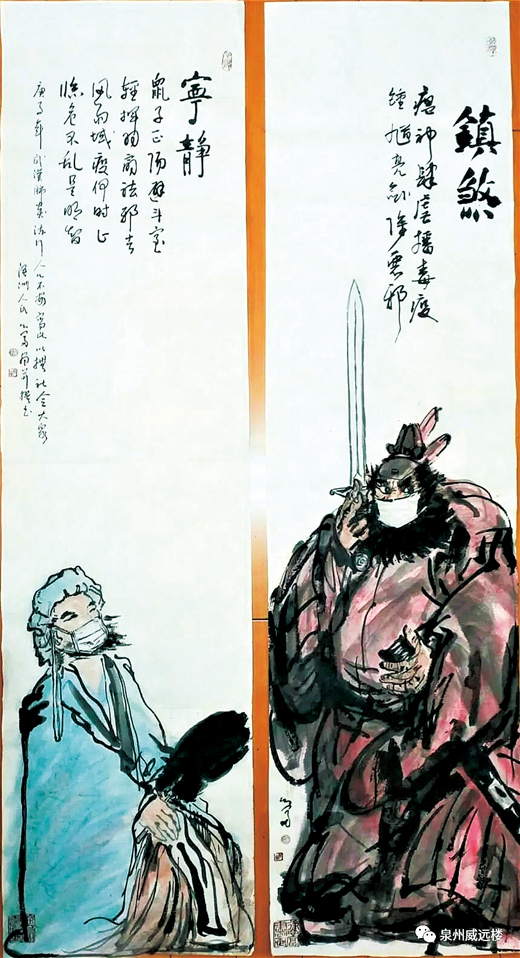

《浯事吾聞》以藝戰疫-兩岸抗疫詩書畫線上微展

新冠肺炎疫期,兩岸舉辦「抗疫微展」,讓民眾不用出門,也能於網路線上觀賞金閩兩地藝術家名作,振奮人心。金門藝術家以風獅爺鎮煞、鍾馗驅邪等作品參展,別具創意。 這項「兩岸一家親、祈福武漢丹青情」兩岸書畫藝術家「抗疫」作品微展,由泉州市威遠樓文物保管所、金門縣美術學會(協會)、金門縣閩南文化協會、民盟泉州市豐澤區書畫支部、泉州市威遠樓書畫院等聯合主辦。 金門策辦人金門縣閩南文化協會理事長楊再平表示,3月20日起,分兩期先於線上刊登泉州威遠樓微信公眾平臺上舉辦線上微展。若今年6、7月間新冠肺炎的兩岸疫情能較穩定控制或弭平,計畫分於泉州威遠樓和金門兩地舉辦實體兩岸抗疫詩書畫展覽。 新冠肺炎兩岸抗疫展第一期及第二期各有30餘幅佳作展出,參展人包括金門縣前縣長李炷烽、金門縣美術學會吳鼎仁理事長、前理事長翁清土及會員藝術家洪明燦、唐敏達、張國英、李苡甄、楊天澤、謝華東、洪松柏、洪明標、楊誠國、徐心富、還有金門縣書法學會理事長吳宗陵、張清忠總幹事及其會員提供個人創作作品,另有金門縣閩南文化協會理事長楊再平提供抗疫情詩詞創作、顧問鄭有諒、呂光浯、楊壽國等書法家參展書法作品,顧問林翠雲提供能施良藥的司藥觀音工筆畫作,以藝術撫慰人心,共同關懷兩岸疫情,以書畫鼓勵抗疫。 金門藝術家參展作品中,多幅結合時下嚴峻的防疫抗疫氛圍,別具巧思。譬如徐心富創作抓鬼怪的鍾馗戴著醫療用口罩揮劍除瘟疫,下題「瘟神肆虐播毒液、鍾馗亮劍除惡邪」,十分搶眼。旅台藝術家蘇益家也有兩幅拿手的水彩畫,以防疫噴灑消毒藥水為主題。楊天澤、楊誠國等人也展出戴口罩防疫的主題畫作。 另外,金門傀儡劇團團長蔡遠進配合抗疫微展,特別演出風獅爺傀儡偶戲,為全民鎮邪祈福,楊再平特為之題文「國泰民安風獅爺,大展神威除疫邪」,並請書法家鄭有諒書寫「神威」兩字參展。

-

《星期人物》羅天金-戰績顯赫國家教練 盼圓組金門代表隊籃球夢

年籍:58歲、烈嶼鄉東林人 現居:新北市林口區 學歷:金門高職、國立體育大學、國立體育大學教練研究所 經歷:三重商工、穀保家商、開南商工、基隆商工籃球隊總教練、寶石建設男籃隊及南亞塑膠女籃隊總教練。超級籃球聯賽金門酒廠籃球隊總教練。現回任穀保家商籃球隊總教練。 國內籃球界教練中,來自金門,沒有師承的羅天金自成一格。他戰績彪炳,民國87年7月擔任第1屆世界青少年奧運女子籃球錦標賽我國代表隊總教練,在莫斯科獲得第5名;當年9月再率國家代表隊在日本德島舉辦的第14屆亞青杯女籃賽勇奪銀牌,迄今仍都是我國最佳參賽紀錄。 率隊奪亞青杯女籃銀牌,盼組「金門隊」 29歲起當籃球教練的羅天金,現在有一個念茲在茲的願想—成立金門籃球代表隊。 他認為,如有「金門隊」,可以請金酒公司贊助,組成職業隊參加SBL賽,為金門觀光與金酒公司增加全國曝光度與打廣告;也可以到大陸福建等城市或至金僑密布的馬來西亞、印尼、新加坡等南洋各國打巡迴友誼賽,與鄉僑聯誼交流,並達到推銷金門及金門高粱酒的多重效果。 羅天金說,金門自戒嚴軍管時期即有很盛的打籃球風氣,歷年也培養不少籃球好手,旅台活躍的籃球教練與傑出球員不少,因此有極佳條件組立金門代表隊。如果夢想成真,能有籌組「金門隊」的機會,他願意充當集結各方好手、籌擘訓練計畫、研訂催生金門隊的推手角色。他預期雖會有隊務基金籌募、場地設備建置之困難,但只要金門有志之士有共識,相信應可眾志成城,水到渠成組成實力堅強的「金門隊」。 羅天金是金門烈嶼鄉東林人,自小熱愛打籃球,在東村街上鴻林餐館老闆「老馬」林振盛吆喝召集下,與孫國欽(現任金門縣政府台灣北區服務處主任)等球友不畏風雨,成天在簡易球場鬥牛,結成莫逆之交。他念烈嶼國中、金門高職時都是籃球校隊,接受陳國生教練悉心指導。 而後羅天金任職金門電力公司,有一份屬公職身分的穩定工作;但工作7、8年,他不甘蟄伏在金門,決心辭職,到台灣闖蕩,於是毛遂自薦加入台北幸福水泥甲組籃球隊。並開始至國立體育大學進修、參加各項籃球訓練營,甚至自費遠赴菲律賓參加國際聞名的韓籍教練方烈講習會,充實自己當教練專業職能。 沒有師承的務實派教練,戰績顯赫 民國80年起,羅天金初試啼聲,開始教練生涯,義務性當起省立三重商工男籃隊教練,他全心全力付出,前後10年期間,將三重商工蛻變成重視防守、團隊整體戰力,同時擁有穩定的後場戰力著稱的高中男籃勁旅。並培養出陳志忠、黃寶賜兩名國手級後衛子弟兵,也打出他「務實派教練」的名號。 85年至91年間,羅天金先後或同時兼任穀保家商女籃隊(原甲組女籃南亞幼隊)、憲光男籃隊、寶石建設男籃隊(85年全國社會甲組聯賽冠軍)、南亞塑膠女籃隊等多個籃球隊總教練。92年至102年又續任開南商工男籃隊(96年高中甲組第6名)、南湖高中女籃隊(98年高女甲組第6名)、SBL米迪亞職籃隊等多個球隊總教練,歷練豐富。 民國86年,羅天金率穀保家商女籃隊勇奪HBL高中女子甲組聯賽冠軍,一鳴驚人。次年,他即率領女籃國家隊,先獲得第1屆世界青少年奧運女子籃球錦標賽第5名;再勇奪第14屆亞青杯女籃賽銀牌,戰績顯赫。 創首位被驅逐出場HBL教練紀錄 98年10月4日,羅天金又創了一個「高中籃球聯賽史上首位遭驅逐出場的教練」的紀錄。 當天高中籃球甲級聯賽,羅天金當總教練的開南商工對戰臺中市立后綜高中籃球隊,開賽第三節剩下2分35秒時,羅天金(當時兼任SBL金酒隊總教練)不滿裁判詹益城鳴哨吹開南球員不合運動道德犯規,他大聲向詹益城抗議「你吹的是什麼東西!」並在第一次被判技術犯規後仍持續抗議,又再被判技術犯規並驅逐出場,寫下HBL高中籃球聯賽開打22季以來,首位遭驅逐出場的教練紀錄。 羅天金退場後,開南商工隊化悲憤為力量,從9分落後急起直追,並在末節靠著卓咨辰兩罰俱中,反倒以56比54領先,可惜被后綜中鋒楊福源在最後33秒飆進關鍵三分球,助后綜以69比63分,取得校史在甲組的首勝。 「哪有人都不能質疑的啊!」並非火爆脾氣教頭個性的羅天金據理力爭,卻被驅逐出場;回想起這段往事,他不禁啞然失笑。 帶起「跑轟戰術」之風,創金酒傳奇 「來自金門的羅天金沒有顯赫的國手資歷,更不是甲組球隊的嫡傳教練,他靠著自己對籃球的無比熱情,從基層籃球的訓練員、教練做起,一步步建立自己的籃球學養和執教經驗。」 國內著名球評裘必勝於民國99年1月曾為文讚譽羅天金「一名務實派教練,他既不是莫測高深的學院戰術派,也不是名氣驚人的國手出身派,在執教三重商工的同時,他也在三重地方籃委會深耕基層,有教無類。他並不是國手出身,也沒有出色背景,因此沒有太多人重視他的能力與表現。真正讓羅天金執教能力再一次提升的代表作是—他帶領榖保家商女籃贏得HBL高中女籃冠軍,並且率領亞青女籃國家隊摘下亞青女籃銀牌。」 裘必勝也為羅天金打抱不平說,「這一次巔峰攻頂之作,雖然戰績斐然,表現傑出,但羅天金出身草根的執教背景,沒有受到官方與籃壇太多的重視與肯定。這是台灣籃球文化與教練文化的「盲點」,教練迷信牌子,能力看中國手出身,像羅天金這種務實派,草根出身的教練,即使國內外戰績顯赫,不斷締造出色的表現和名次,也不容易得到真正的肯定與尊重。」 裘必勝也推崇羅天金擔任金酒職籃隊總教練(97年至102年)的打法—「再一次讓人耳目一新,激情四射。」「我們不得不佩服羅天金,他連續兩季都能充分發揮球員的特長,激發球員潛能的攻防調整,打出令人激賞球風和戰力,叫人印象深刻。」「羅天金的執教能力與籃球智商,確實被低估了。」 裘必勝認為,羅天金執掌兵符沒有過人的絕對威嚴,但他紮實的重視防守,懂得激發球員潛能,並且善於整合球員能力、球路特色的籃球素養,成功的把金酒打造成令球迷喜愛,給媒體驚奇的球隊。也把金酒職籃隊帶出又濃又香醇的質感與內容。金酒的基本打法是「Motion」,他們利用攻防轉換的掌握,拉快進攻節奏,達到不斷進攻得分的目標,給對手壓力,進而控制比賽節奏,防守就是拚命守,大玩沒命的防守,拚命進攻、跑動、掩護+拚命防守,締造金酒上季傳奇。 所謂「Motion」打法,就是羅天金著名的「跑轟戰術」。 跑轟戰術這套快節奏、費體力的壓迫性打法(英語:Run and gun)是一種利用快速移動打法為主的戰術風格。包含進攻與防禦兩方面的思考,球隊會盡可能快速的運球,到達對方陣地,之後快速投籃得分。在防禦方面,持續採取全場緊迫,逼迫對手掉球,或是勉強出手,之後快速反擊。美國職籃從1950年代起即有多隊採用。 羅天金說,「跑轟戰術」基本得要有不斷換人的可用之將,保持場上球員的速度與體力,逼使對手跟不上比賽節奏或放盡體力而居弱勢,他是自行摸索研究出這套戰術,當初還被其他球隊譏諷為漫無章法的「亂打」,現在卻反成為各球隊主流戰術,真是此一時、彼一時,不可同日而語。 思回報故鄉,貢獻專業職能 在台灣籃壇闖出名堂的羅天金,除了回報過去金電公司長官李文選的照顧,97年至102年擔任金酒職籃隊總教練(李文選時為金酒公司董事長);並於102年,應陳國生老師之邀,回金門當金門籃球代表隊總教練。之前金門隊實力與台灣其他縣市強隊有三、四十分的懸殊差距,羅天金接任義務教練後,與李尚傑、蔡永林等通力合作,短期內即整合提升金門男籃隊戰力,當年竟過關斬將勇奪全運會男籃銀牌,讓各縣市刮目相看。102年全運會銀牌的金門隊選手有張容軒、羅鈺群、陳靖寰、李俊緯、吳俊雄、周清曜、陳鑫堯等主力球員,其中張容軒與陳靖寰、羅鈺群等人後來還成了SBL職籃賽的明星球員。 前年,曾率穀保家商女籃隊奪得HBL女子甲級冠軍的羅天金,睽違16年之後,再重回穀保家商執掌總教練兵符,這回要帶領穀保家商男籃隊闖關挑戰HBL男甲組資格,再打一番穀保天下。 他也期盼能貢獻一己之力,早日成立「金門籃球代表隊」,召集金門子弟兵,打造一支戰地黑馬強隊,征戰台灣超級職業籃球賽場,也能巡迴大陸與東南亞僑界,為金酒宣傳,也擦亮金門這塊招牌。

-

《浯事吾聞》台南市金同會賀楊朝成任嘉南藥理大學代理校長

金門籍學術菁英楊朝成,今年2月1以嘉南藥理大學副校長代理校長;台南市金門縣同鄉會理事長陳瑞華3月16日與該會理監事,偕同金門縣政府南區服務處主任蔡忠盼前往嘉南藥理大學祝賀,並致贈賀匾。 金門人在台灣大專院校任校長者,前有國立雲林科技大學校長楊永斌。目前有國立高雄師範大學校長吳連賞。楊朝成為嘉南藥理大學代理校長,他也兼任台南市金門縣同鄉會監事。 台南市金門縣同鄉會陳瑞華與理監事何柏霆、李墨農、楊衣、王家佑、李金駿等賀喜楊朝成,同認與有榮焉。 與楊朝成是老友的蔡忠盼主任表示,楊朝成校長勤懇務實教學,春風化雨無數藥理英才;他固守本分、不與人爭的做人做事態度,承襲金門人黃牛般腳踏實地刻苦精神,一步一腳印開創自己一番專業領域,受到校方與學生極高評價。除榮獲2次校級教學優良教師及1次教學卓越教師肯定外,並分別獲得金門母校金寧國中第37屆傑出校友、金門高中創校61周年傑出校友等殊榮。 楊朝成金寧鄉湖下村人。學歷:金門縣湖埔國小、金寧國中、金門高中、東吳大學化學系學士、國立臺灣大學化學研究所碩士、臺灣大學化學研究所博士。他歷任嘉南藥理大學總務長、民生學院院長、藥理學院院長、教務長、通識教育中心主任、副校長等要職,治學績效卓著屢獲嘉獎。也是金門窮苦人家靠讀書翻身又一實例。

-

《浯事吾聞》華信可望增飛高雄、金門航線

高雄市金門同鄉會理事長陳德順建言促請增加航空公司飛航高雄、金門航線。交通部民航局已函復台灣金門同鄉會總會,表明華信航空公司將俟其ATR機隊完備及小三通復航後,評估以ATR飛航高雄金門定期航線。民航局並會於華信公司申請航線時適予協助。 今年2月1日,台灣金門同鄉會總會在台中市召開第2屆第6次理監事聯席會議。會中高雄市金門同鄉會陳德順理事長提案表示,在遠東航空停航後,高雄飛金門航線目前只有立榮一家飛航,往往一票難求,造成鄉親與旅客往返高金之不便,他建請總會函請交通部民航局協調其他航空公司加入營運,解決金高之間空運問題。 會後總會長李台山立即行文;2月中旬即獲民航局正面回應。 民航局函復表示,經洽詢各航空公司開航意願,華信公司表示俟其ATR機隊完備及小三通復航,將評估以ATR機增發高雄金門定期航線。民航局並表示會應華信公司申請增飛高金航線時適予協助。目前則由民航局協調立榮航空增開班機或放大機型,以應高金航線疏運需求。 此外,因應新冠病毒疫情日益嚴峻,台灣金門同鄉總會長李台山關心全台各金門同鄉會防疫情況,特別購買「電解—次氯酸水」(次氯酸水與酒精同為消毒用,要稀釋使用),免費贈送給各同鄉會,作會館環境消毒使用,已於3月10日寄出給各同鄉會。 2月1日的台灣金門同鄉會總會理監事聯席會議,並決議暫訂4月26日於台北市國軍英雄館召開總會第三屆第一次會員大會,屆時要改選理監事。因有新冠肺炎疫情之顧慮,3月底將會另召開會議決定是否更改第三屆第一次會員大會期日。