僑訊

-

馬來西亞國家元首交接 蘇丹阿都拉期滿卸任,新任蘇丹伊布拉欣正式就職

﹝吉隆坡電訊﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 2024年1月30日,馬來西亞國家元首蘇丹阿都拉陛下今天正式卸任職務,結束了為期5年的任期。 陛下在彭亨州蘇丹的地位備受尊崇,他的卸任引起了國內外的廣泛關注。 當日早晨8時許,國家王宮舉行了一場隆重的道別儀式,阿都拉陛下伉儷與政府官員進行了最後的道別。在這感人的時刻,陛下流露出對過去5年的不捨之情。尤其是與政府官員親密接觸時,東姑阿茲莎甚至一度落淚,表達了他們對這段時光的珍視。 隨後,國會大廈舉行了正式的卸任儀式,首相拿督斯里安華親自率領內閣部長和國會議員出席。 這標誌著阿都拉陛下正式結束了他在國家元首職位上的責任。在儀式上,安華首相發表了感人至深的致辭,感謝陛下為國家的奉獻,並祝福他在彭亨州過著安寧幸福的生活。 阿都拉陛下於2019年1月24日在馬來統治者特別會議上當選為國家元首,正式就職日期為同年1月31日。五年來,陛下為國家發展、社會進步以及國際關係的維護做出了卓越的貢獻。在他的領導下,國家取得了顯著的成就,並得到了國內外的高度認可。 卸任後,阿都拉陛下將返回彭亨州,過著平靜的生活。 而隔日1月31日,柔佛蘇丹依布拉欣陛下將正式接任國家元首職務,成為馬來西亞的第17任元首。 1月31日馬來西亞迎來了新的國家元首,蘇丹伊布拉欣(Sultan Ibrahim Sultan Iskandar)正式就職,成為馬來西亞的第17任國家元首。這一儀式不僅象徵著國家政權的順利交接,同時標誌著馬來西亞政治體系中的一個新輪迴的開始。 蘇丹伊布拉欣原本管理的柔佛州也迎來了改變,他的大皇子東姑依斯邁(Ismail)在1月28日被委任為柔佛攝政王,接替他在柔佛州的管理職責。這一重要的委任儀式在新山武吉仕林王宮隆重舉行,由當時的柔佛蘇丹伊布拉欣陛下親自見證,彰顯了政權交接的嚴肅性與正式性。 蘇丹伊布拉欣.依斯邁是馬來西亞柔佛州的第25任蘇丹,同時也是柔佛州天猛公王朝的第五位蘇丹。自2010年1月23日擔任柔佛州蘇丹以來,他在地方政治中積極參與,為柔佛州的發展與繁榮做出了卓越貢獻。 馬來西亞的國家元首在形式上主要扮演著儀式性的角色,然而,由於馬來西亞政壇長期不穩定,使得前任國家元首蘇丹阿布杜拉罕見地行使自主權,增強了國家元首的影響力。蘇丹伊布拉欣接任此重要職位,無疑將繼續發揮其在地方政治和全國事務中的豐富經驗,推動馬來西亞的穩定發展。 馬來西亞的最高元首是一位選舉君主,同時兼任馬來西亞武裝部隊三軍的名譽最高統帥,以及伊斯蘭教領袖,尊稱為「陛下」。最高元首的任期為5年,雖可多次擔任,但不得連任。蘇丹伊布拉欣在2024年1月31日正式履行了這一職責,肩負起引領馬來西亞走向未來的責任。 馬來西亞最高元首的產生方式獨特,不同於世襲君主制。他是由馬來統治者會議中的9位世襲統治者通過選舉產生,並在任期內不得兼任原州屬的統治者職務。此時,原州屬的統治者職務將由攝政王擔任。最高元首在法定上擁有馬來西亞立法、司法和行政的最高權力,但在實際運作中,他需遵從首相和內閣的建議,且憲法限制了其權力,使其成為虛位元首。 最高元首的官邸位於吉隆坡國家皇宮,並在美拉華蒂皇宮舉行正式委任、冊封和接待活動。最高元首的法定配偶被尊稱為最高元首后。 儘管馬來西亞是全球少數實行選舉君主制的國家,但根據英國廣播公司(BBC)的報導,最高元首在行使職權時受到聯邦首相和內閣的指引,結構上與其他君主立憲國家相似。這使得馬來西亞最高元首的權力基本上是象徵性的,然而,他仍在調解政治矛盾方面發揮重要作用。 蘇丹伊布拉欣的上任,意味著馬來西亞政治體系將迎來新的局勢。作為國家元首,他將在保持政治穩定、促進經濟發展和增進國家團結方面發揮關鍵作用。馬來西亞期待著,在新的領導下,能夠迎來更繁榮和和諧的時代。

-

泰國中華會館隆重舉辦迎春聯歡晚會 嘉賓雲集賀新春

﹝曼谷訊﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 泰國中華會館於1月28日隆重舉行了一場熱鬧的迎春聯歡晚會,吸引了各界嘉賓及僑領雲集,共同歡慶新春佳節。 在晚會上,駐泰國辦事處代表張俊福攜副代表薛秀媚、僑務組組長許世榕、副組長陳超峰、秘書黃書雅、教育組秘書薛懿含等受邀嘉賓共同出席,見證了這場盛大的活動。此外,泰國中華會館理事長李那隆、名譽理事長丘菁瑛、饒培中、黃根和、李銘如、余聲清、張玲琴、陳漢川、郭修敏等重要僑領亦蒞臨現場,現場氣氛熱烈,共有約150人參與。 張俊福代表駐泰國辦事處致詞時表示,中華會館作為泰國地區傳統僑社之首,一直以來都在凝聚僑胞向心力方面發揮著舉足輕重的作用。 他回顧了中華會館長期以來舉辦的多項意義深遠的活動,包括每年10月的泰華各界慶祝中華民國雙十國慶大會、泰華青年活動、以及推廣正體華語等。他特別提到中華會館所屬的「中華語文中心」,該中心是曼谷地區最重要、最具影響力的正體華文教育機構,致力於發揚中華優良傳統文化,並協助泰華學生赴臺參訪學習,促進泰國與臺灣之間的文化交流。 他特別感謝李那隆一直以來對辦事處各項工作的全力支持,以及在凝聚泰華僑胞情誼上的努力。他表達了對未來與中華會館攜手合作的期望,並祝願中華會館會務昌隆,全體人員萬事如意、新年快樂。 在晚會中,代表處同仁及現場嘉賓紛紛登臺獻唱,現場氣氛歡樂,活動順利圓滿結束。 泰國中華會館一直是泰國華人社群的龍頭,長年以來致力於團結僑胞向心力,並積極支持中華民國政府。中華會館旗下的「中華語文中心」在泰國華文教育方面有著卓越的表現,獲得家長的高度支持與讚譽。期待中華會館未來將繼續發揚光大,為泰國華人社群帶來更多正能量。

-

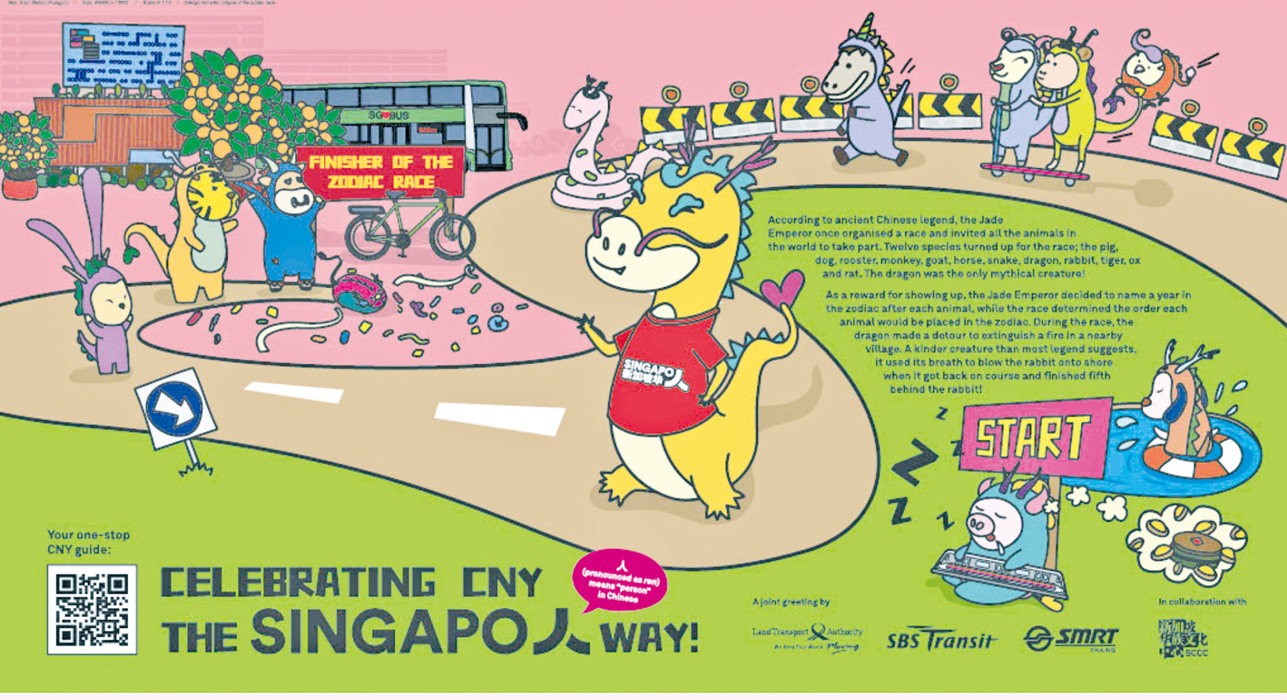

新加坡龍味滿滿 新加坡華族文化中心 Be龍「搭乘」大眾運輸工具

﹝投稿:浯霓﹞ 新加坡今年也是濃濃年味,由新加坡華族文化中心設計的Be龍將伴每一個新加坡人通勤到年節 龍年將至,由新加坡華族文化中心與陸路交通管理局合作,讓Be龍在指定的地鐵、巴士和車站,成為陪伴每一位新加坡人與來到新加坡的朋友。 Be龍和他的十二生肖朋友們將在每條地鐵線和大家分享新加坡式的新年慶祝方式。 湯申-東海岸線(TEL):新年小吃及其象徵意義與起源 環線(CCL):迎接新年的傳統儀式 南北線和東西線(NSEWL):新年常見習俗 市區線(DTL):新年正月初一至十五的活動 東北線(NEL):新年的文化內涵與祝語 六條地鐵線上一部分列車以及51、851、106、166和961號巴士上,乘客可以在2024年1月26日至2月24日這個期間,搭乘披上主題裝飾的列車和巴士。這些巴士服務途經武吉士、西海岸、牛車水、中峇魯、金文泰、後港、兀蘭、碧山和百勝地鐵站等區域。宏茂橋地鐵站(南北線)、文禮地鐵站(東西線)、榜鵝地鐵站(東北線)、淡濱尼東地鐵站(市中心線)、麥士威地鐵站(湯臣東岸線)和珊頓道地鐵站(湯申-東海岸線)也將同樣為春節增加趣味性。 另外,當你搭乘新加坡地鐵時,也可在地鐵站裡聽到Hear656的I Play SG Music CNY 2024音樂歌單裡,由新加坡華樂團、新加坡華族文化中心等製作的新加坡本地音樂,歡迎大家來新加坡感受滿滿年節味。

-

探索馬來西亞賀歲歌的豐富傳統與文化意義

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 賀歲歌,也就是與慶祝農曆新年相關的歌曲,在很多亞洲國家都很受歡迎,尤其是在華人社區。其中,中國大陸、台灣、香港、馬來西亞和新加坡等地的賀歲歌非常豐富和受歡迎。這些地區由於有大量華人居民,因此每到農曆新年時,都會產生許多與該節日相關的歌曲。 馬來西亞被譽為地表上新年歌最多的國家,這與當地華人對農曆新年節慶氣氛的重視不無關係。無論是商場的促銷、國道塞車,還是家庭的團聚,賀歲歌總伴隨其中,成為這些場景的背景音樂,為節慶增添濃厚的年味。這些朗朗上口、老少咸宜的新年音樂,不僅有市場價值,而且還持續獲得資金投入和新作品的生產。 根據本團隊搜尋估計,僅今年一月,大馬華人就推出了超過300首的賀歲歌,包括單曲和專輯。這一產量與平時(非新年期間)的音樂作品發行量相比,簡直不可思議。 其中,今年推出的《新年Beng Beng Beng》、《好運一條龍》和《成龍》等歌曲,剛上youtube平台不到十天都相繼突破了3萬次的播放量。這讓人不禁好奇,這些賀歲歌曲究竟是何時開始在馬來西亞出現的呢? 其實這與大馬華人從中國南下的歷史息息相關。特別是那些至今仍被廣泛傳唱的賀歲歌曲,如《恭喜恭喜》和《財神到》,都源自於中國的春節歌曲。這些歌曲中,充滿了描繪中國風光的歌詞,但從音樂創作的角度來看,當初這些歌曲並未專門為農曆新年(或元旦)而創作,然而聽眾自然而然地將它們視為農曆新年的音樂。 特別是在傳入馬來西亞之後,這些專門在新年期間播放的賀歲歌曲逐漸成為節慶中不可或缺的一部分。對大馬華人來說,賀歲歌就像新年必須購置新衣新鞋一樣,已成為一項傳統。 隨後,賀歲歌在馬來西亞的地位越來越受到重視。從唱片公司的角度來看,賀歲歌可能是一年中一次的新年財源;對創作者來說,由於聽眾年齡層廣泛、收聽量高,這成為了一個迅速引起聽眾注意的渠道。 馬來西亞賀歲歌的緣起 從70年代開始,大馬唱片公司就察覺到賀歲歌曲的市場潛力,購買了許多經典賀歲歌曲的版權,並讓旗下簽約歌手演唱,取得了不錯的成績,這些版權在當時大部分來自香港、中國及部分台灣。 後來,馬來西亞的唱片公司更是成立專門的賀歲專輯製作團隊,專注於創作具有大馬本土色彩的賀歲歌內容。從此,所謂的「大馬賀歲歌曲」正式誕生。而這一轉變隨後迎來了更加茁壯的發展。 2004年,以推廣大馬本地音樂為主的大馬音樂獎項「娛協獎」新增了「最佳賀歲專輯獎」,以鼓勵賀歲歌曲的生態。同一時期,電台和電視台也開始每年推出自己的賀歲歌曲,邀請眾多明星參與,營造出更加團結和諧的氛圍。 其中,當地媒體娛樂公司 Astro 從2008年開始,每年以當年的生肖為主題,至今已將十二生肖的主題都唱了一遍。在這過程中,誕生了許多膾炙人口的賀歲歌曲,如《大團圓》和《天天好天》等,為大馬賀歲歌創造了另一番蓬勃景象。2010年發行的《舞虎揚威大日子》更是融合了中文和福建話方言,將大馬的本地特色融入賀歲歌中。 而近年更是越來越多商業品牌進軍賀歲歌曲,一來提高自己品牌的知名度,二來為自身的華族文化,就像今年在馬來西亞的老品牌龍記肉乾適逢48週年慶,推出「新年最重要就是樂龍龍」的品牌新年歌曲,曲風輕鬆溫馨,喜氣洋洋。 越競爭越精彩的大馬賀歲歌市場 隨著農曆新年的臨近,賀歲歌的競爭再次升溫。當我們打開YouTube,就會看到大馬YouTuber 3p的作品登上了大馬和新加坡的熱搜榜首;另一名YouTuber培永則攜手幾位YouTuber,延續了「群星」齊唱賀歲歌的概念,引起熱烈討論;黃明志更與DJ Soda跨國合作,獲得驚人的點擊率。在大馬,賀歲歌已經不僅僅是慶祝佳節的音樂,它還成為了大家--尤其是年輕一代--討論的熱門話題。 馬來西亞賀歲歌的發展,不僅是音樂市場的競爭,更是對本身華族文化的熱愛與傳承的體現。這些旋律和歌詞中,蘊含著對過去的回憶與對未來的憧憬,是華人社區對文化認同的一種深刻表達。

-

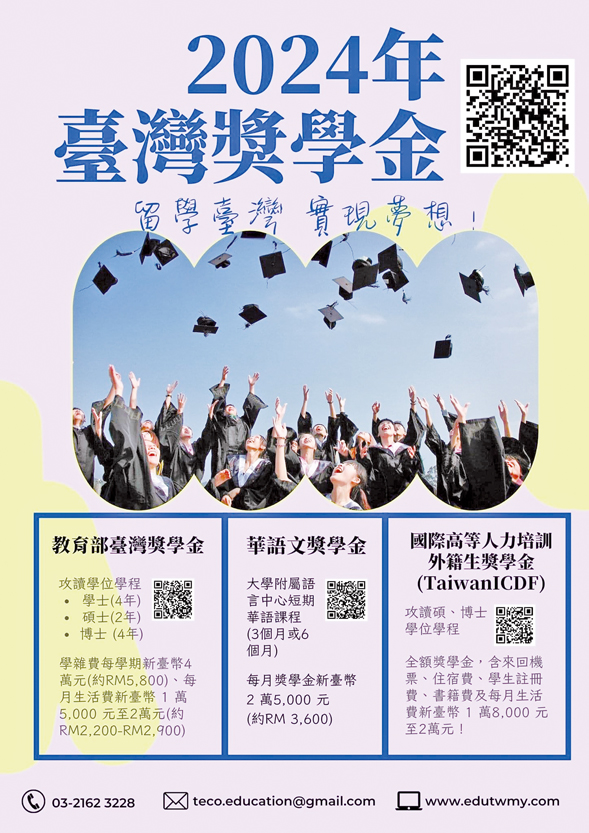

臺灣教育部宣布2024年獎學金申請開放

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 臺灣教育部已經開放了「2024年臺灣獎學金」和「華語文獎學金」的申請,從2024年1月11日開始,歡迎全球學子申請赴臺深造。這一舉措旨在吸引國際學生體驗臺灣的高質量教育環境。 臺灣獎學金提供秋季班學位學程新生每學期高達新臺幣4萬元的學費及雜費補助,以及每月1萬5千元至2萬元的生活補助,適用於學士、碩士和博士學程,期限分別為4年、2年和4年。申請截止日期為2024年4月30日。 華語文獎學金旨在鼓勵學生前往臺灣學習華語,提供3個月或6個月的獎學金,每月達新臺幣2萬5千元。申請截止日期為2024年3月31日。 此外,「2024年國際高等人力培訓外籍生(ICDF)獎學金」則專為赴臺修讀全英文學程的碩士和博士學生設立,包括全額學費、住宿費、往返機票及每月生活補助,申請截止日期為2024年3月15日。 有意申請者可至教育部官方網站了解詳細資訊及申請程序:https://reurl.cc/RWWalz

-

臺灣僑委會宣佈開放 2024年頂尖與傑出僑生獎學金申請

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 臺灣僑務委員會已開放「2024年頂尖及傑出僑生獎學金」申請,旨在獎勵優秀僑生來臺就讀大學。該獎學金計劃與臺灣47所大學校院合作,提供申請人一次入學機會與兩份獎學金的特殊優惠,以支援成績優異的僑生在無經濟壓力下專心學業。 申請時間自即日起至2024年3月22日止。頂尖僑生可獲得最高新台幣156萬元,約合馬幣240千令吉的獎學金,由僑委會與學校分別在四年內提供104萬及52萬新台幣。目前已有20所大學提供共74個頂尖僑生獎學金名額。同時,傑出僑生則有機會獲得最高60萬新台幣的獎學金,約合馬幣90千令吉,其中僑委會提供40萬,學校提供20萬新台幣,並有46所大學提供共445個傑出僑生獎學金名額。 獲得聯名獎學金的資格要求包括首先成為僑委會獎學金得主,並在抵達臺灣後,向學校的國際處申請並符合規定資格及申請程序。 欲瞭解更多資訊和參與大學名單,可至僑委會官網或查看申請簡章。詳情請點擊以下連結: ●聯名獎學金參與大學名單: https://reurl.cc/Xqqvga ●獎學金申請簡章: https://www.taiwanembassy.org/my/post/19051.html

-

新加坡牛車水 主燈亮 民眾笑

﹝投稿人:MOMO﹞ 新加坡的牛車水年節燈亮了,今年是龍年,所以當然是龍了!。 不過這條龍依然沒有躲過魔咒,沒有一個年節的牛車水的主燈,會不被笑的。而今年這條龍還取悅到香港去了,這應該算是另類行銷。

-

馬來西亞華社研究中心:從民族運動到學術智囊的轉型

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 馬來西亞華社研究中心,這是一家在馬來西亞被廣泛認為是華人社群重要智庫的機構,主席姚迪剛指出,自1980年代馬來西亞社會運動方興未艾時期開始,該中心便積極參與並見證了國家的民主進程。 馬哈地(Mahathir Mohamad)擔任首相期間,面對以馬來族群為主的社會結構,華人社群擔憂政府政策可能影響到他們的權益。為了團結和整合力量。故1985年,由15個華人社團共同倡議成立了「華社資料研究中心」,目的是保存華人歷史文獻並推動知識社會與資料研究。 主席姚迪剛強調,該中心的成立不僅是一場民族文化的覺醒運動,也是華人社群在大馬族群政治中爭取權益的一環。隨著時代演進,「華社資料研究中心」於1996年更名為「馬來西亞華社研究中心」,轉型為民間研究機構,專注於學術研究和提供有關馬來西亞華人社群的諮詢與服務。 該中心的轉型象徵著從直接參與社會運動到成為一個學術與策略研究的平台。姚迪剛分析,雖然目前中心不再站在社會運動的最前線,但它仍然是外界了解華人社群相關議題的重要窗口,研究領域也更加多元,涵蓋了大馬華人的歷史人物、身分認同、新村研究等多方面。 最近,馬來西亞華社研究中心還開始拓展與台灣的合作,例如與台灣中央研究院合作的歷史與人物系列。姚迪剛表示,這種合作有助於推廣華人歷史與文化的保存工作,為下一代建構更堅實的學術基礎。 透過這些努力,馬來西亞華社研究中心不僅在華人社群中扮演了重要角色,也成為了一個促進學術交流和文化認同的重要平台,對於馬來西亞乃至於東南亞地區的華人歷史和文化研究產生了深遠的影響。

-

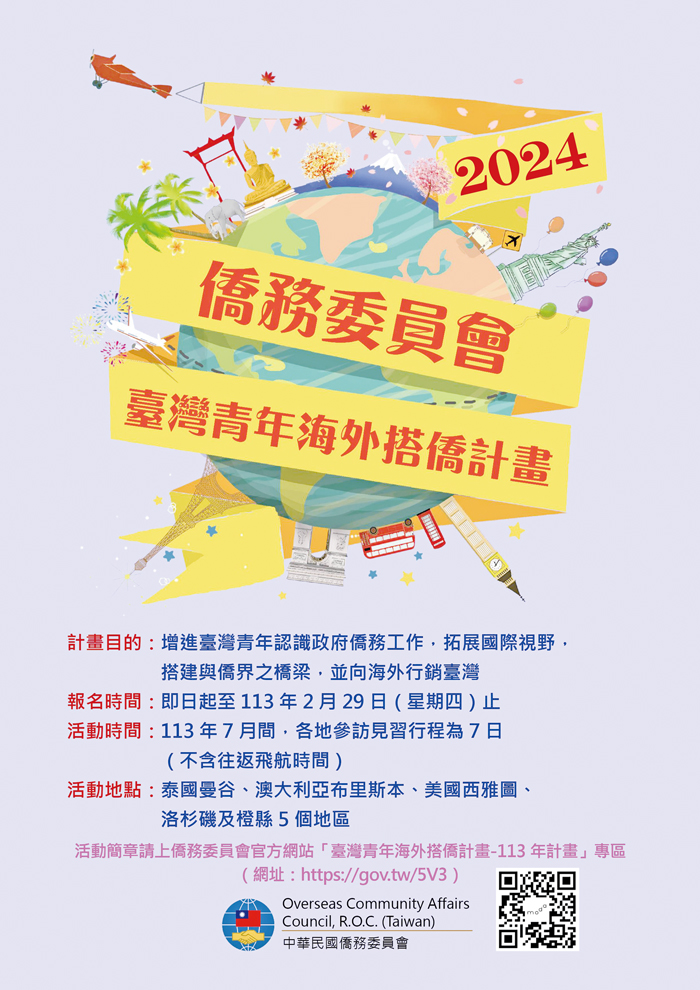

113年度僑務參訪見習計畫啟動,招募我國青年大使!

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 近年來,我國在國際舞台上的表現逐漸備受矚目,為了進一步擴大我國形象,深化與僑胞及國際友人的交流,我們很高興宣布,113年僑委會將在泰國曼谷、澳大利亞布里斯本、美國西雅圖、洛杉磯及橙縣5個地區啟動搭僑計畫。 這個計畫的目標是選拔優秀的青年學子,以臺灣僑務參訪見習的形式,前往海外進行為期7天的深度參訪。僑委會將在每個地區選取12名學員,總計60名年輕人將有機會親身體驗僑務工作的方方面面。 參訪行程將聚焦在僑務見習、認識當地僑社、參與特色活動、促進青年交流、主流社會參訪、行銷臺灣及文化展演等多元面向。這不僅是一個學習的機會,更是一個拓展國際視野、搭建我國與僑界之橋梁的寶貴機會。 僑委會期待這60位優秀的青年學子,能夠透過實地見習,深入了解政府駐外及僑務工作的重要性,同時用他們獨特的觀點、創意和才藝,向海外僑胞與國際友人生動地介紹臺灣。這些年輕人,將成為臺灣在國際上的重要代表,為我國的形象宣傳出一份力。 報名時間自即日起至2月29日,歡迎有志青年踴躍參與。這不僅是一次難得的機會,更是成為臺灣僑務青年大使的開始。藉由這次的參訪見習,攜手打造一個更加璀璨的臺灣形象,向世界展現我國獨特的魅力!

-

本週新加坡老巴剎 洋溢濃濃新年味

﹝新加坡專欄﹞ 本週新加坡街頭開始有著濃濃的農曆新年味,聽著新加坡華族文化中心的小編怎樣分享: 「到老巴剎品嚐當地美食時,也能感染農曆新年氣氛!我們在老巴剎舉辦了免費的戲曲頭飾填色工作坊!訪客在Food Folks 或任何一家老巴剎美食攤位消費$10以上,便可免費「穿上」我們的2D服飾,在旁邊的照相亭領取免費相片。 We've teamed up with the iconic Lau Pa Sat, to spruce up the CNY vibes as you relish on your favourite local dishes with our opera headgear colouring workshop booth at Lau Pa Sat today! Visitors also got to chance to put on 2D costumes and have photos taken for free at our photo booth with $10 spent at Food Folks or Lau Pa Sat ! 」 *本文圖源與資料為新加坡華族文化提供

-

吉隆坡增江北區華文小學 攜手世界華人工商婦女企管協會 向科技教育邁進

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 吉隆坡,1月6日--在一個星光燦爛的夜晚,增江北區華文小學舉辦了主題為「情繫增北,感恩有您」的盛大感恩晚宴。這場活動不僅是一次對教育和社區貢獻者的答謝,也標誌著學校邁向先進教學技術的重要一步。特別值得一提的是,世界華人工商婦女企管協會吉隆坡分會向該校捐贈了15台先進的教學一體機,這象徵著智能科技在增江北區華文小學教育中的重要角色。 這場活動的亮點之一是世華吉隆坡分會會長拿督吳俐姿的演講。作為增江北區華文小學的校友,吳俐姿深情回憶了母校對她的影響和對華文教育的堅持與奉獻。她強調,通過這次捐贈,世華會員們展現了在事業成功後對母校及社會的回饋,這不僅是對過去的感激,也是對未來的投資。感恩晚宴上,吳俐姿還宣布了向學校額外贊助282,000令吉的喜訊。 在晚宴上,增江北區華文小學校長陳玉娟動情地表示,吳俐姿和世華會員們的慷慨捐贈不僅提升了學校的教育質量,也為學生們展現了女性企業家的典範和榜樣。她強調,這次的捐贈將有助於學校更好地融合智能科技與教學,使學生能夠更快速、更有效地獲取知識。 世界華人工商婦女企管協會的宗旨在於團結全球華商婦女,共同貢獻才智於經濟和社會發展。該組織致力於培養華商婦女的領導和管理能力,並在推動國民外交和社會公益方面作出了巨大貢獻。本次的捐贈活動正是世華總會「心懷世界」精神的具體體現,展示了對教育和社會發展的深切關注。 晚宴吸引了眾多嘉賓,包括世華吉隆坡分會的幹部和會員,以及增江北區華文小學的董事長劉炳光、主席黃子年等近80人。在這個溫馨且歡樂的夜晚,每個人都為增江北區華文小學向科技化教育邁出的堅實一步感到自豪。 隨著這次成功的活動,增江北區華文小學不僅在教育資源上得到了顯著的提升,也進一步強化了校友與社會各界的聯繫。這一事件對於推動當地教育的現代化進程具有里程碑意義,並為學生提供了更多學習和成長的機會。 *本文圖源與資料為駐馬來西亞代表處提供

-

馬六甲潁川堂陳氏宗祠拜會僑委會 僑委會歡迎大馬學生來臺升學

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 馬來西亞馬六甲潁川堂陳氏宗祠在團長陳為寶僑務促進委員的帶領下,1月2日拜會僑務委員會,由主任秘書張良民接見。隨團成員包括署理團長陳有標、副團長陳健偉、秘書長陳勵慶、副秘書長陳美慧等11人。 張良民表示,宗親交流是華人社會特別且值得珍惜的文化,尤其陳氏宗親滿天下,此次參訪團前來臺灣參加世界陳氏宗親總會成立50週年金禧紀念慶典,相信定能促進臺馬文化交流。馬來西亞華人對於中華傳統文化的保留不亞於臺灣,綿延流長、根深蒂固;大馬華社與臺灣互動密切,常常能在僑委會舉辦的活動中看見大馬華人的身影,善用臺灣的優勢及資源汲取新知,他期待未來臺馬在既有基礎上,更加深化雙邊的關係與交流,活絡馬來西亞僑界與華社的動能。 張良民提到,馬來西亞的留臺校友人數占最大宗,早期馬來西亞華教推動頻頻受挫,尤其缺乏高等教育機會,因此華裔子弟大多數皆會選擇到臺灣讀大學。 如今臺灣的經濟與科技在全世界備受矚目,加上新南向政策的積極推動,臺灣願意分享優勢,提供充沛的升學機會給海外僑生,包括3+4產學攜手僑生專班、四年制臺灣產業合作學士班、來臺升讀大學一般僑生等管道,並提供學費補助、工讀金、學習扶助金等輔導措施,展開雙臂歡迎大馬學生來臺升學。希望訪團成員能多多分享資訊給華裔子弟,增進他們對臺灣教育環境的了解。 陳為寶表示,陳姓是馬來西亞最大的姓氏,本次參訪團聚集西馬各地宗親會的成員一同返臺,希望能增加臺馬雙方在宗祠文化上的交流。他也樂見馬來西亞僑生在臺灣接受高等或技職教育,例如海青班學員在習得烘焙技術後,返馬協助當地傳統麵包店改良,以臺式麵包的全新樣貌成功轉型。