金經樂道

-

《星期人物》背負著228事件喪父之苦難的教育家-許國雄

許國雄 祖籍:金門后湖 出生地:台灣高雄 父親:許秋粽 創辦學校: *高雄市私立育英高級護理助產職業學校(後改名:育英醫護管理專門學校) *東方工藝專科學校(改名改制時間:東方工業專科學校(1969年-2002年),東方設計學院時期(2010年-2016年)、東方設計大學時期(2017年-2024年)) 著作:《台灣與日本交流秘話》 ◎採訪整理撰稿:邱翌瑄 許國雄,台灣南部重要兩所學校的創辦人,一所為台灣培養出許多優秀護理人才:育英醫護管理專門學校,一所在70年到100年代為台灣培養出許多工業設計人才的:東方工業專科學校後稱東方技術學院。 許國雄,1922年10月1日出生於日治時代(註)的台灣高雄州許家,是家中長子,自小備受家族器重,備受栽培成績優異,1941年高雄中學畢業後,被送往九州齒科專門學校習醫。 1945年畢業於九州齒科專門學校,當時正值二次大戰結束,許國雄返回台灣。 1947年爆發的台灣228事件,許國雄的父親許秋粽,當時擔任高雄市的參議員,3月6日當日在愛河旁的高雄市政府與其他參議員、市民代表、民眾開會時,竟被高雄要塞司令彭孟緝的軍隊以機槍瘋狂掃射,當場死傷無數血流成河,許秋粽也中彈身亡,而當時許國雄陪伴父親也在場旁聽開會,許秋粽以自己的身軀保護兒子,在頭部中槍倒地之前,拚命地將兒子壓在自己的下面,用身體擋下那無情的子彈,許國雄眼睜睜地看著父親的腦漿、血水滴在自己身上而斷氣,他把中彈者所流的鮮血塗抹在臉上、身上和衣服上裝死,最後成為市府廣場上三十四名被掃射民眾中的唯一生還者。 而許國雄永遠忘不了的是父親的腦漿和鮮血滴滴落在他身上的感覺,直到許國雄中年後接受採訪,談起父親毅然將他護在身下的回憶,依然淚眼婆娑。那一年許國雄才25歲,他失去了父親。但他也學會了隱忍,正如同他的祖輩一樣,從金門渡洋來台,用金門的精神慢慢的成就自己想做的志業。 1954年杜聰明創辦高雄醫學院(台灣第一所私立醫學大學,也是第一所由台灣人籌設的私立大學)邀請許國雄擔任牙醫學系教授,因為在業界許國雄不只是優秀的牙醫前輩醫師,對許多來求學的學子與牙醫後輩,更是絕不吝嗇,傾囊相授。 就這樣許國雄開始了他的教育之路,在高雄醫學院,許國雄的教育熱忱深受學生敬重。 1963年許國雄與當時高雄市醫界名流、梁松文、蘇珩山、楊秀傑、孫振成、陳寶樹、盧有智等七人共同捐資籌備創設育英高級護理助產職業學校,後改名高雄市私立育英醫護管理專科學校,創校當時以培養護理士及助產士為主,這所學校所培養出來的護理士與助產士在當年降低許多產婦生產的風險,也陪伴許多台灣子弟在疾病戰役中順利成長。 1966年許國雄與許劍雄及蔡天來共同創辦了東方工藝專科學校(後改名東方工商專科學校),並出任第一任校長,該校還是全台灣技職學校最早設立日語科系的學校,同時也是南台灣唯一以設計為主軸的設計專科學校。 1972年許國雄擔任了台灣省教育會理事長,並當選為國民大會代表。 由於1972年日本在台灣退出聯合國後宣布與中華民國斷交,許國雄特別重視日本與台灣民間的友好關係,他積極推動台灣和日本的教育、學術、文化交流活動,他自許為「李登輝派」,特別加強和日本國會議員的互動,爭取日本友人對台的支持,第一回的日華教育研究會就是由他催生,以後每年台、日輪流舉辦。 1996年甚至有《台灣與日本交流秘話》一書的出版。 不只是關心台、日之間的友誼,許國雄也對美國在台灣退出聯合國之後,美國國會通過《臺灣關係法》的重要性非常關切,透過友人的關係,他不僅前往參加美國總統的就職典禮,更與在美國的台灣人團體努力促成《臺灣關係法》對台灣軍事防衛的安全提供保障。 在李登輝總統任內,要選擇台灣高鐵的軌道興建系統時,許國雄極力建言推薦引進日本新幹線的鐵道系統,因為他認為日本新幹線的安全性是世界最好的,後來台灣也真的採用了日本的新幹線高鐵,這是他對台灣的公共事務關心的具體表現。即使到陳水扁總統執政時,許國雄仍擔任僑務委員會顧問,對日本方面的事務積極建言。 2002年5月2日,許國雄博士因肝病逝世,享年80歲,他的一生作為一個教育家和牙醫師,並積極參與公共事務和政策推動。如他晚年採訪所說應該不負父親恩典。 許國雄博士所創辦的東方工藝專科學校,從一開始就給予金門子弟設有多項優惠,包括雜費全免,以及住宿不用錢,就這樣東方工專成為當年許多困苦的金門子弟從軍外的另一個升學選擇,就連高師大前校長-吳連賞博士在學子期時也受其恩澤,在東方工專借宿一個月。 在少子化的影響下,這一所金門先賢所創辦的學校已經完成它的階段使命,並完美地退場落幕,也期待其校舍及場域有新的可能性。 育英醫護管理專門學校目前新生註冊率高達90%以上,也持續為我國培養優秀醫護人才,許國雄博士所創辦的學校和培養的學生也繼續在台灣社會發揮極為向上的力量。 註: 這裡使用為日治時期,是以台灣島的歷史觀點書寫。 本文感謝:陳晉生先生、蔡安雄先生、許伊安女士等人提供相關訊息。

-

《浯事吾聞》台中海線開墾史上 官澳楊家勇往直前

梧棲古稱「竹筏穴」,又名「五叉港」,而地方賢達雅士更取「鳳非梧不棲,非靈泉不飲,非竹實不食」的雅意化為梧棲。 梧棲最早之屯墾開始於清康熙末年,當時僅有少數來自泉州府安溪、晉江、南安等地的中國移民前來開墾,到乾隆年間開始與福建有帆船往來,開啟海上貿易新頁,而商賈也紛紛前來設立行棧從事經濟貿易,到了乾隆末年,梧棲已初具街鎮雛形。 清道光年間,因港務日漸鼎盛,遂扮演中部帆船貿易樞紐的角色,當時街上行棧林立,頂、下車埕貨物堆積如山,運貨的牛車日以千計,繁華達到巔峰。並在光緒17年(1891年)正式改稱為梧棲港。 在這些眾多的移民中,金門官澳楊家可說是前鋒者,台中梧棲楊氏的開基祖為楊琨,字至器,號華堂。祖居金門金沙鎮官澳村下八巷。兄弟兩人,楊琨居第二,其父楊鴻畔之嫡出。自幼抱有大志,嘉慶年間渡台。初時,身中僅有18銅錢,人地生疏,舉目無親,不得已挑水度日,後改作廚師。每日克勤克儉,兼作生理,漸有積蓄,即開辦船頭行,即現時所稱貿易商。在當時的金門、內地(中國大陸)各行店交接生理,店號楊合順。其從商不但信用可靠,兼對貧民甚多援助,對地方亦多貢獻,數十年間置田園數千甲,發大財。當時娶一妻兩妾,育8個兒子,享年63歲。 其次子潤卿,進秀才及監生;三子連卿,進秀才及監生,至考中恩科進士,由吏部任官福建儒學正堂;五子瑤卿,日治時期為參事。其餘各房子孫,皆勤儉,繼續購有田園數百甲,亦皆昌盛。影響梧棲區及週邊發展深遠。 楊瑤卿(1861- 1922) 號雲鶴,為楊琨第五子,因其為人公正善經營,故掌楊家8房全部財產,又為楊家族長。日治後,1898年楊瑤卿擢用為大肚辨務署、梧棲辨務署參事,1901年廢縣署廳,仍襲原職為臺中廳參事,前後任職20年。1902年8月獲授紳章。另亦任梧棲公學校學務委員,1903年當選臺中廳農會評議員。凡廳內道路修建、橋梁架設、臺中中學校創校,均捐贈資以成其事,享年六十一歲。 而楊瑤卿的長子-楊子培為家中長子,生於1889年梧棲,1907年畢業於梧棲公學校,漢學造詣頗深,其後歷任梧棲街協議會員、五福圳水利組合評議員、梧棲街長等職,也是地方上著名的士紳。 1934年台中西區楊子培蓋出一間跨世紀的豪宅,當時客廳就有壁爐,而且以大理石建造。豪宅佔地四百多坪,建物三層樓共112坪,造價六萬八千元,比一般豪宅貴上四、五倍。事實上,當年民家多茅草竹屋,單是以水泥建樓房,就足具豪宅資格。 楊宅除了這些,二樓有餐廳、書齋,另有兩間兒童書房;一樓有車庫,廁所有沖水馬桶,浴室還貼了淡紫色磁磚,處處展露華貴氣息。 楊子培的住宅,建築樓高三層,日治時期地址為臺中市明治町一丁目三番地(今自由路一段101號),占地面積430坪,建坪為112餘坪,宅邸主要磚造牆壁與鋼筋混泥土構築,總費用為6萬8000元,對比於1917年完工的台中火車站費用才8萬元,一棟私人宅邸能用到如此之高的建築經費,其華麗程度可見一斑。楊子培的宅邸的設計受到當時折衷主義影響,立面簡潔卻又不失典雅,而室內裝潢美輪美奐,彰顯屋主的品味與財力。然而隨著楊子培逝世,子女各自分家,楊子培氏住宅最終也出售並拆除。 時至今日,這一脈來自金門官澳楊家的後代,依然影響著台中市的發展。其家族發展的脈絡,就如同前往南洋的宗親一樣,從小工作起,從貿易發跡,最終遵循著古人:「有土斯有財」跨足商、農、政等各界。

-

《星期人物》企業才子-楊子培 與霧峰三少爺林獻堂之間的友情與聯姻

楊子培為梧棲人,其祖父至器,嘉慶年間由金門遷臺,先為人挑 水度日,而後改任廚師,在漸有積蓄後,開設船頭行,與大陸貿易,店號曰「楊合順」,歷經數十年,買田園數千甲,娶一妻二妾,共生子4人,又有螟蛉子4人。子培父瑤卿,為至器第五子,掌楊家8房全部財產,又為楊家族長,1898年任梧棲辨務署參事,後任臺中廳參事,1902年獲紳章,家產約有15萬圓。 楊子培為家中長子,1907年畢業於梧棲公學校,漢學造詣頗深, 其後歷任梧棲街協議會員、五福圳水利組合評議員、梧棲街長等職,是地方上著名的士紳。 在楊林兩家聯姻之前,楊子培早已參與並支持了許多霧峰林家的事業和活動,他是林獻堂志同道合的朋友。1930年7月20日,他加入了林獻堂、陳炘(1893-1947年)、莊遂性(1897-1963年)等34位士紳倡設的「中州俱樂部」。這個俱樂部的宗旨在於聯繫臺中州地區的士紳,促進彼此之間的友誼和知識交流,以提高生活的趣味。此外,1930年8月,他出席了「臺灣地方自治聯盟」成立大會,並捐贈資金以支持臺灣議會設置請願運動。這一系列的參與表明楊子培在當地社會和政治活動中扮演了重要角色,並與林家建立了深厚的友誼。 此外,楊子培對象棋和漢詩表現出濃厚的興趣,這與林獻堂志向相同,進一步拉近了兩家的距離。在象棋方面,林獻堂經常與莊嵩(1880-1938年)一同研究《橘中秘棋譜》,討論如何解決象棋局面中的難題。鑒於當時臺灣的年輕人缺乏適當的娛樂活動,林獻堂積極提倡象棋運動。於1933年1月14日,在「中州俱樂部」舉辦象棋比賽,並根據參賽者的實力評定他們的段級,楊子培也積極參與比賽,並被評定為第五級象棋手。這一舉措不僅促進了象棋運動的普及,還為楊子培和林獻堂的友誼注入了新的元素。 在漢詩方面,楊子培有深厚的涉獵,但林獻堂卻對此一無所知,直到1940年5月19日,當時居住在日本的楊子培前往東京探望因折足而在療養的林獻堂。當兩人相見時,楊子培即席按照林獻堂的韻腳,創作了一首七律詩篇,名為「祝賀會道謝原韻」。這首詩表現出楊子培也具備詩詞的才華,而林獻堂對此卻毫不知情。當他得知楊子培也是位詩人時,大為鼓舞,希望喚起楊子培更多的熱情。這一意外的發現不僅豐富了兩人的交往,還展現了楊子培多才多藝的一面。 同年6月,楊子培加入林獻堂組織的「留東詩友會」,這個詩友會的目的是聯繫那些居住在東京、對詩歌有濃厚興趣的台灣人。除了楊子培外,該會的成員還包括陳茂源(1903-?年)、陳虛谷(1896-1965年)、甘文芳、葉榮鐘(1900-1978年)、黃桂華等人。隨後,林獻堂贈送了《詩韻合璧》一書給楊子培,期望他的詩學造詣能夠更上一層樓。楊子培也回贈了一首七律詩給林獻堂,請求他的指正。林獻堂認為這首詩頗為清順,顯示楊子培在漢詩寫作方面已經達到了一定水準。這一互贈詩篇的交流不僅豐富了他們的友誼,也彰顯了楊子培在詩歌創作上的才華。 而林獻堂的第三子林雲龍(1907-1959年)的妻子是楊子培(1889-1960年)的長女楊雪霞,這段婚姻是由林階堂(1884-1954年)、林月汀(1870-1931年)等人熱心促成。 林月汀曾在林朝棟的部隊任職,並因其功績被敘為五品官,賞戴藍翎。他與霧峰林家有長期淵源。於1922年,林月汀與林獻堂、林烈堂(1876-1947年)、吳子瑜(1885-1951年)、楊子培等人合資成立了布嶼拓殖株式會社,並擔任社長。該公司從事土地和建物的買賣以及土地開發事業,成為霧峰林家的事業夥伴。 據林烈堂的兒子林垂凱回憶,林月汀居住在竹山,每次來臺中時,都住在他家,有時甚至住了長達數個月,並以竹山特產的紅地瓜贈送,這種地瓜雖然體積較小,但非常甜,煮湯時不需要額外添加糖。這種情誼表現在他們之間,與霧峰林家的關係可見一斑。此外,林月汀的女兒林青鸞成為楊子培的妻子,因此,林月汀和楊子培之間有岳父和女婿的關係,由於林家和楊家之間的關係密切,因此兩家都非常樂意看到這一聯姻的發生。 自1928年起,霧峰林家對楊子培的女兒表現出相當的關注。然而,最初他們的目標是楊子培的次女楊繡霞。當時,繡霞正在彰化高等女學校就讀,而林雲龍曾前往與她見面,同時楊水心特地前往彰化高女參訪,並與繡霞交談。然而,後來出於某種原因,這段姻緣未能實現,反而是繡霞的姊姊楊雪霞嫁給了林雲龍。 1930年9月27日,林雲龍與楊雪霞在霧峰舉行結婚典禮,林家以24臺自動車、二陣樂隊前往迎娶,前來觀禮者兩百餘人,各方祝電百三通,晚間席開24桌,霧峰當地人士更上臺表演口琴、鋼琴和獨唱,場面熱烈。 雖然是林獻堂與楊子培的互動密切,但林雲龍和楊雪霞的婚姻卻不美滿。其因在於楊雪霞患有肺疾,婚前林家並不知情,婚後不久病情轉劇,時常發熱,雖遍訪名醫仍不見改善。 而且,可能是基於愛護丈夫林雲龍的心理,每次雲龍要接近她時,雪霞總是叫他離遠一點,用過的杯子,也叫雲龍不要使用,導致兩人分居。二次大戰期間,林雲龍最終在臺北另娶日本女子鈴木竹。然而,林、楊兩家的交情似乎未受影響。 除楊雪霞外,楊子培子女亦多與名門之家結親,次男楊國喜娶陳炘之女陳雙美,兩人於1941年11月5日在圓山神社舉行婚禮,當晚在蓬萊閣宴客,林獻堂還特別以日語讀介紹辭,達15分鐘之久。女兒楊繡霞則嫁新竹鄭用錫曾孫鄭鴻源(1906-1980年)。 本文資料來源如下: *楊水心,〈楊水心日記〉,1928年4月7日、4月15日、4月30日,未刊稿。 *林獻堂著,許雪姬、何義麟等編,《灌園先生日記(三)1930年》(臺北:中央研究院臺灣史研究所籌備處、近代史研究所,2001年)。 *張勝彥總編纂,許雪姬、楊麗祝、賴惠敏編纂,《臺中縣志人物志(續修)卷九》(台中縣豐原市:臺中縣政府,2010年)。 *鷹取田一郎,《臺灣列紳傳》。 *臺灣新民報社編,《臺灣人士鑑(昭和12年版)》(臺北:臺灣新民報社,1937年)

-

《異鄉鬢影》桃園市金門同鄉會慶祝創會45週年 暨老人福利宣導活動隆重舉辦

﹝桃園訊﹞桃園市金門同鄉會榮譽邀請旅台桃園市金門鄉親參加他們即將舉辦的特別活動,以慶祝該會的成立45週年,並推廣老人福利議題。活動將於今年的10月22日,在桃園市中壢區華勛街36號的金嗓歌友會隆重舉行。 桃園市金門同鄉會一直以來致力於服務社區和關心老人福利事業。為了紀念該會成立45週年,他們精心策劃了一系列有趣和有益的活動,以邀請社區居民參與,並一同探討老人福利的重要性。 活動亮點包括老人福利宣導工作坊,這將提供有關老人健康、安全和幸福的寶貴資訊。此外,社區互動將為參加者提供一個機會,讓大家互相交流,建立更緊密的社區聯繫。 慶祝活動中還有精彩的表演節目,為參加者帶來歡笑和娛樂。此次活動將成為一個充滿活力和友誼的社區聚會,讓人回味無窮。 如果讀者對活動感興趣,或者想提供贊助支持,請聯絡桃園金門同鄉會的總幹事陳志輝先生,他的聯繫方式是0921-643639。您的參與和支持將有助於使這次活動更加成功,同時為社區的老人福利事業提供寶貴的支持。 桃園金門同鄉會熱情地邀請更多的金門鄉親一同參加這個特別的日子,共同慶祝他們的成立45週年,並一起關心老人福利議題。

-

《浯事吾聞》當總統候選人談勞工運動與福利 「勞動倫理基金會」再次被人憶起

2024即將總統大選,前一段時間各黨總統候選人提出勞工福利政策,但是這些勞工福利政策,相對對於勞工團體的訴求,似乎沒有對到目標。 而勞工團體更是在本月4日集結凱達格蘭大道,提出7大訴求,呼籲4位總統參選人應提出完整勞工政策。桃園市產業總工會秘書林莊周表示,明揚大火案的公司,營收和獲利都屢創歷史新高,卻有多次違法超時及職災紀錄,釀成此次嚴重慘案,若總統參選人仍對這些訴求「已讀不回」,工鬥團體絕對抗爭到底。 面對勞團群體們的訴求,許多人想到那個曾為勞團奮鬥的教授-「台灣勞工運動之父-張曉春教授」與「勞動倫理基金會」。 「勞動倫理基金會」是由張曉春教授多方集資勸募,成立之初擔任董事長,成立後積極與官方對話爭取勞工權益,並義務為勞工服務,協助解決勞資糾紛,張曉春也透過該會,進行許多推動與台灣勞工權益的內部革命。從勞基法修訂、勞工退休準備金提撥辦法、工會法制定、工運團體的爭議,到爭取殘障者、臨時工、女工的合法權益,張曉春教授與勞動倫理基金會團隊都大聲疾呼,站在勞工立場,全程參與政策的制定。 張曉春教授他的長期努力,讓社會各界印象深刻。已故的政大法律系教授、前監察委員黃越欽就認為,多數學者談勞工問題,隔靴搔癢、冷眼旁觀,真正用感情的很少。「在我看來,他(張曉春)不是因為研究社會問題而了解勞工,卻是因為關心勞工,而成為一位充滿正義感的社會學家。」黃越欽是如此評論的。 張曉春教授,於1996年因癌症離世,然而,他的精神和影響力至今仍然深深根植在許多人心中。每逢逝世紀念日,以及特別的日子,青年和勞工運動者們都紛紛前往他的墓前,思念和緬懷他,並感念他為勞工權益所做的志業壯舉。 張曉春教授是台灣勞工運動的象徵,他長期致力於改善工人的權益和工作條件,成為數代台灣勞工的堅強後盾。他的去世雖然已有多年,但他的影響力卻如影隨形,尤其是對於在勞工運動領域工作的人們。 每當面對勞工權益相關的挑戰和困難時,許多領袖和活動家都會思考,如果張曉春教授還在世,他會如何應對?他的決心、智慧和不懈努力成為了啟發和鼓勵其他人的力量源泉。 或許當總統候選人爭取勞工團體支持時,可以研讀張曉春教授的著作與生平壯舉,從中獲取寶貴的洞察,以更深入地了解勞工團體的心境,並制定合宜政策來支持勞團的需求,這樣就不會讓勞團有「已讀不回」的心寒。 張曉春教授雖然已不在人世,但他的精神和遺產仍然在台灣的勞工運動中繼續發揮作用,激勵著人們繼續為公平和正義而努力。 *黃越欽為我國勞動法令權威,也是監察委員轉任司法院大法官的第一人。

-

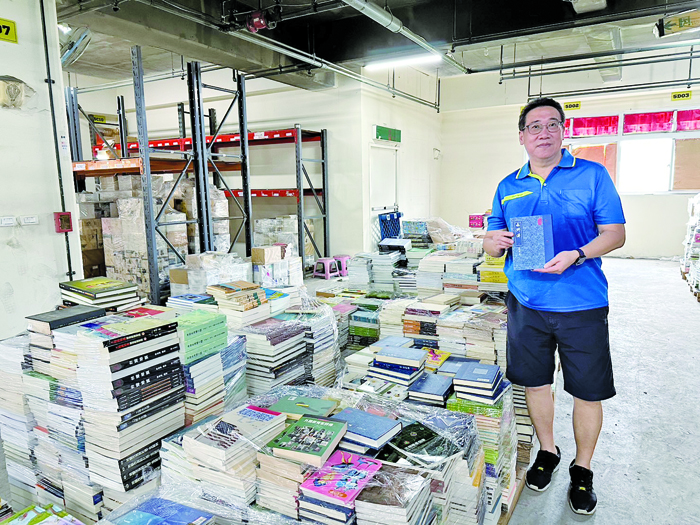

《異鄉鬢影》台灣金門同鄉總會、新北市金門同鄉會和中和扶輪社 聯手贈書 暖化金門閱讀環境

【同鄉會訊息】 本月22日上午九點,台灣金門同鄉會總會、新北市金門同鄉會以及中和扶輪社將攜手舉辦一場盛大的贈書活動,活動名為﹝書香傳家、開卷有益﹞,地點設於金寧中小學的體育館。此次活動旨在強化金門的閱讀環境,提供更多優質書籍給當地居民。 贈書活動的受贈單位為金門縣五大鄉鎮圖書館,每個鄉鎮圖書館將獲得360箱精選好書,這些書籍將成為金門鄉親們的寶貴閱讀資源。這項活動的舉辦是為了推廣閱讀文化,激勵年輕一代多讀書、開拓知識視野。 台灣金門同鄉會總會、新北市金門同鄉會和中和扶輪社希望透過這次贈書活動,為金門社區帶來積極的變革,鼓勵人們利用閱讀來豐富自己的生活,同時也感謝各界熱心支持,共同為金門的教育事業注入更多力量。 這次贈書活動預計將會吸引大量參與者一起閱讀,讓金門的書香氛圍更加濃厚,為未來的學習和成長奠定更堅實的基礎。

-

《星期人物》台灣勞工運動之父-張曉春教授

張曉春 為我國近代200大影響人物,被譽為台灣勞工運動之父 出生:1932年 逝世:1996年 祖籍:金門大嶝島 父親:張作梅 妻子:李雪娥 著作:1987年出版其投身工運的心血結晶「勞心勞力集」,為國內勞工運動留下最寫實的記錄。 教育貢獻:台灣大學社會學系任教31年 社會貢獻: ●支持70年代《夏潮雜誌》《大地生活》、《生活與環境》、《夏潮論壇》等刊物發行 ●主理「勞動倫理基金會」的創立,並擔任董事長 ●任職過「河洛文化交流基金會」董事長 ●《海峽評論》顧問 張曉春先生,民國21年正月16日(農曆)生於福建省廈門市,祖籍金門縣大嶝島。他生於望族之家,父親張作梅於35年前移居台灣,並定居於台北市延平北路。張家不僅以經商致富,更是一個熱愛詩詞藝術的家庭。其父親自創「中華藝苑」,成為文人墨客的聚會之地,文化氛圍濃厚。 張曉春先生是家中的長子,在隨父親來台後,就讀於台北師範大學附屬中學的初中部,並於36年順利畢業。然而,他的高中生涯卻受到威權時代的白色恐怖壓制,先生多次被牽連入獄,度過了艱難的時光。不過,這段困難時光並沒有擋住他追求知識的決心。在44年再次經歷監禁後,他堅定地決定完成學業,於高中部畢業。 隨後,他考入了台灣的知名大學——國立成功大學會統系,然而,一年後再次因政治原因休學,並再度陷入監禁。但張曉春的堅韌不拔和學術熱情讓他在49年重返大學校園,並經過數月的努力準備,高分考入了台灣大學新成立的社會學系。這一時期也標誌著他學術生涯的開始,並獲得了該系創辦人——龍冠海教授的賞識。 張曉春先生於53年畢業後,曾經度過一年的海軍預官役,但很快就被延攬返回台灣大學社會學系工作。他在學界的貢獻是卓越的,他在該系度過了長達31個寒暑,並成為了該系內的元老教授之一。 然而,在他的學術生涯中,張曉春先生不僅是一位出色的教育家,更是一位勇敢的社會運動家。他堅定地主張社會正義和人權,並在威權體制下奮鬥,為台灣的自由和民主事業貢獻了力量。 張曉春先生他的一生可以分為三個主要方面的貢獻:學術工作、勞工運動以及社會參與和內部革命。 首先,在學術工作方面,張曉春先生的專業領域包括勞動社會學、工業社會學和都市社會學。早期,他專注於都市社會學的研究,參與台灣大學社會學系對台北都會區發展的實證研究。他曾深入調查延平區、雙園區、永和鎮等地的都市化發展,居民的職業情況,住宅狀況,城市計劃公共設施,以及原住民移民等議題。 張曉春先生他還研究了台北市的國宅管理問題。此外,張曉春先生對勞動社會學和工業社會學有深刻的興趣,他不僅定期授課相關課程,還與其他教授合作進行了一系列研究,探討工廠青年的職業興趣、工作態度和職業選擇,這些研究在國內是首創之舉。此外,他還是台灣勞工研究的先驅,他研究了多個與勞工有關的主題,包括婦女就業、勞動人權、勞工運動、勞動基準法、勞資爭議、勞動契約、職業災害、勞工政策和教育等等。 他的研究工作深刻影響了台灣社會學術界,並為改善勞工和都市發展等重要議題提供了寶貴的見解。 曾有勞團領袖這樣說:「張曉春教授是一位令人敬佩的人物,他的個性爽快、率直,平易近人,一點架子都沒有,更是設身處地為我們想,說我們懂的話,深受我們的喜愛與敬愛。」然而,張曉春先生他的生平不僅僅是一個友善和風趣的人之故事,更是一個為勞工權益不懈奮鬥的傳奇。 在台灣戒嚴時期,許多人選擇避開政治風暴,但張曉春先生選擇了勇敢地站出來,支持合情合理合法的勞動權益。他不畏權勢,毫不畏懼地挑戰經濟掛帥的政策,成為公然反對政策的聲音。數十年如一日,他堅守信仰,始終支持並捍衛勞工權益,這讓人尊稱他為「台灣勞工運動之父」,這個稱號實至名歸。 張曉春先生走出校園象牙塔,將學術知識轉化為實際行動。他將自己的理想變為現實,全身心投入到勞工運動中。多年來,他巡迴全台,致力於勞工教育,喚起勞工的自覺意識,團結大小工會,協助調解勞資爭議,推動勞動相關的立法,宣導職業災害的預防,並強調勞工權益的重要性。 解嚴後,他繼續積極參與社會運動,與學者專家如王作榮等合作,發表了12條「勞動人權宣言」,其中張曉春先生更是起草人之一。這宣言句句鏗鏘有力,引起了廣泛關注和共鳴。他也為工黨、勞動黨等勞工政黨的成立作出了卓越的貢獻,並不時提供勞工政策方面的建議給其他在野的社民黨、新黨等政黨。 在1976年,他出版了自己的心血結晶,名為「勞心勞力集」的著作,詳細記錄了他投身勞工運動的經歷和見解,成為國內勞工運動的珍貴歷史記錄。 近年來更是不惜多方集資,共同成立了「勞動倫理基金會」,並擔任董事長,義務為勞工服務,協助解決勞資糾紛,給許多勞工朋友帶來實質的幫助。 張曉春先生的一生,是對勞工權益不懈奮鬥的典範。他的堅持和付出對台灣的勞工運動產生了深遠的影響,而他的名字被銘記在台灣社會史的頁面上。 但張曉春先生不僅是台灣勞工運動之父,他還是一位積極參與社會事務並批判社會不公的傑出人士。他的參與和批判精神贏得了許多人的尊敬和感激。 在他的一生中,張曉春一直關注並支持弱勢團體,鼓勵他們爭取自己應有的權益。他積極參與了許多組織,如「原住民權益促進會」、「教師人權促進會」、「台灣地區政治受難人互助會」和「老兵返鄉探親活動」,並為這些組織的使命和目標貢獻了自己的力量。他一直站在弱勢團體的一側,支持他們的權利,並鼓勵他們發聲。 解嚴前後,張曉春先生與一群教授,包括胡佛和楊國樞,共同創立了名為「澄社」的組織,他們的使命是澄清社會中的不正義,讓社會更加公平正義。張曉春先生也是這個組織的創社社員之一,積極參與了澄社的活動,為社會的轉變和進步盡了自己的一份力量。在1974年到1976年期間,他與徐正光和蕭新煌等教授一同編寫了台灣社會批判叢書,包括「社會轉型」、「自力救濟」和「怨、亂、序」三本書,深刻探討了台灣解嚴後出現的眾多社會問題,並為建立公平正義的社會作出了努力。 在張曉春先生生命的後期擔任了「河洛文化交流基金會」的董事長,致力於推動兩岸文化交流,促進台灣與大陸之間的良性互動。他的努力為兩岸關係的發展和文化交流做出了貢獻,並為促進和平與瞭解提供了重要平台。 張曉春先生和夫人李雪娥女士育有三個兒子:長子東輝、次子漢琦、幼子漢瑋。這三位子弟已經長大成人,各自在就業和學業上有出色的表現,取得了令人驕傲的成就。張曉春先生在半生的奔波和辛勞之後,終於迎來了享受家庭生活、含飴弄孫的時光。 然而,命運卻在這美好時光中給予了一個嚴峻的考驗。突然間,張曉春先生感到身體不適,這一症狀從發病到逝世不足三個月的時間內,竟然迅速惡化。最終的診斷是腎臟癌轉變為骨癌,病情進展得非常迅猛,最終他不幸地離世。他的離世讓親朋好友感到極度悲痛,大家共同分享了對這位偉大人物的哀思。 儘管張曉春先生已歸道山,但他的遺產和影響力仍然長留在人們的心中。他被尊稱為「台灣勞工運動之父」,因為他對台灣勞工運動的巨大貢獻。他的一生見證了台灣社會的變遷,他的精神和奉獻將永遠被珍視和懷念。而他的名字將永遠被記住,作為一位堅定的社會參與者和改革者。

-

《浯事吾聞》以食作畫,以畫療癒 歐陽應霽最感COMFORT的飲食文化語言

「COMFORT FOOD」通常指的是在情感低落、憂慮或沮喪時,人們傾向於食用的食物,以緩解情緒和提供心靈上的慰藉。然而,正如你所提到的,「療癒」不僅僅侷限於食物,也可以通過其他方式實現,例如藝術創作。母族金門的歐陽應霽(阿齋)創立的《SIK6 ZI6 GEI2食自己》計劃就是一個極好的例子,它將飲食、語言和文化以手繪漫畫的形式結合起來,同時保護文化遺產並提供一種情感上的「療癒」。 通過藝術,特別是藝術創作,人們可以表達情感、探索思想,並在創造過程中找到安慰和滿足感。對於歐陽應霽來說,這個項目不僅僅是關於文化保育,還是一種情感的宣洩和療癒方式。這種方式可以幫助他自己,同時也能夠觸動和啟發其他人,尤其是那些經歷社會動盪或壓力的人,幫助他們找到一種情感上的平靜和安定。 藝術和文化都有著強大的治療和連結力量,它們能夠幫助人們克服挑戰、建立共鳴,並找到內心的平靜。通過這個飲食語言文化檔案計劃,歐陽應霽為香港社區和文化及自身的閩南文化及自身的閩南文化的療癒作出了有價值的貢獻與分享。 食物與繪畫都可以來療癒 在過去幾年中,香港的居民經歷了許多困難和挑戰,包括阿齋的父親歐陽乃霑在去年的離世。正值中年的他意識到生命的短暫,迫切需要振作起來,重新找回自己的初衷,並積極迎接人生的下半場。 因此,今年初,阿齋決定將自己的工作室搬遷到荔枝角,同時把父親的珍貴作品、書籍和筆記簿從家中搬到工作室。同時,他開始了自己名為《食自己》的大型藝術計畫。 在短短的三個月內,他完成了36幅作品,並在PMQ舉辦了這個計畫的首個展覽,名為「食住上」。隨後,到了七月,他再次完成了18幅新作,並在中環LANDMARK舉辦了第二個展覽,名為「食硬你」。 這次的展覽不僅涵蓋了廣東飲食俚語的漫畫配對,還包括了一個特別的合作項目,邀請了本地品牌《白蘭樹下》一同合作,推出了一款以「鹹濕」為主題的雞尾酒。這個計劃不僅僅注重視覺和語言層面,還將味覺納入其中,讓觀眾不僅可以用眼睛欣賞,還能夠品味到食物的美味。 歐陽應霽透過藝術和文化的力量,找到了重新啟動自己生活的方式,同時也為社區提供了獨特的藝術體驗。 全新的突破與重新思考自己 「當然!這次真的讓人感到一陣清新的涼意。當我開始這個計劃時,我深切地感受到時間的限制,於是我決定立刻付諸實行。漫畫、飲食文化、粵語,這三者一直陪伴我度過了幾十年。突然之間,我意識到它們可以結合成一個長期的創作項目,我認為現在正是實現這個計劃的時候。」 作為一名飲食文化研究者、漫畫家、設計師、電台及電視節目主持人,歐陽應霽的創作領域一直多元豐富,難以用單一標籤來定義。而這次的《食自己》計劃,無疑是對歐陽應霽對自身過去半個世紀的經驗做出的一次總結和再呈現。這個計劃讓歐陽應霽重新發現了自己仍然充滿活力、有趣又幽默,就像他原生文化一樣。 或許一開始是出於衝動,但隨著計劃的進行,歐陽應霽分享說:「我明白要實現它需要調動我所有的經驗和能力,讓它持續進行下去。單單是與食物相關的廣東俚語就有超過300句,要將它們全部呈現出來可能需要三年、五年、甚至十年的時間。但我對這個計劃充滿熱情,願意不斷地挑戰自己,讓它得以繼續演進。」 來一碗湯來一碗童年 歐陽應霽計畫在一年內至少完成四組作品,為了長期的創作,他保持著紀律,定期運動以維持身體健康。當遇到難以解決的問題時,他會給自己一個休息,好好地睡上一覺,或者去附近的茶餐廳,享用一碗濃郁的花膠雞湯米粉。 他分享說:「剛搬到荔枝角時,我開始探索周圍的飲食選擇,尋找能夠支持我的食物。我發現這個地區的茶餐廳都很有趣,每家都有自己的特色美食。某家的咕嚕肉可能特別美味,某家的西多士可能特別好吃。而《連文記》的花膠雞湯米粉一直是我最喜愛的。」 他回憶著初次踏入《連文記》(香港一間餐廳)的時刻,那正是冬天,他渴望一碗溫暖的食物。當他看到菜單上的花膠雞湯米粉時,決定嚐試一下。他表示:「當我看到這碗湯米粉時,真的感到驚訝。碗中有一整隻雞髀和濃厚的花膠,幾乎看不見底下的米粉。雖然這道菜的價格並不便宜,大約七八十元(港幣),但你會覺得這是一種愛自己的方式,品嚐一碗這樣的花膠雞湯米粉。」 歐陽應霽以獨特的方式描述了他的COMFORT FOOD,分為兩種不同的類型:一種是在外面享受的,像那碗花膠雞湯米粉;另一種是在家中品嚐的。他回憶著兒時,家裡的老傭人總是在他生病即將康復時,為他煮一碗糯米麥粥。他解釋說,當時因病只能吃白粥,所以當他能吃到糯米麥粥時,就知道自己即將康復,可以多吃一些糖和糯米。這種回憶一直伴隨著他,至今每當他想吃時,都會親自下廚,而味道和童年時一樣美味。 他進一步探討了飲食和繪畫之間的關聯,提出了一個有趣的問題:是否繪畫也能像食物一樣給他帶來療癒的體驗?歐陽應霽自己承認自己已經繪畫了數十年,這種療癒體驗可能需要很長的時間。然而,特別是在近年來,人們都經歷了許多困難,當不知道該如何繼續前進時,內心會告訴你需要重新發掘自己內在的能力,重新練習,將能量集中,一步一步地前進。這樣做可以幫助他們重新找回童年時或過去幾十年內最好的自己,因為每個人都需要自救,如果不這樣做,就有可能迷失方向。 採訪的最後,歐陽應霽分享了一個感人的時刻,約五個月前,當他將他的第一個展覽的作品包好,準備送到展場時,他突然流淚了。他回憶說:「當時,我的太太問我為什麼哭,我告訴她,我完成了這些作品,如果我的父親能夠看到的話,那真是太好了。太太回應說:其實你的爸爸一直都在看著你!這句話讓我更加哭得厲害。因為那一刻,我才意識到自己一直在這個工作室中畫畫,而父親的所有作品都安放在畫櫃裡,他就像一直在看著我創作。我從未如此深刻地意識到這一點,直到我完成這批作品,我才突然發現,我們所謂的傳承、父子之間的聯繫,或者創作者與創作者之間微妙的聯繫,原來都是如此的真切。」 這段經歷讓他得到了療癒。他相信父親一直在看著他,這驅使他堅定地繼續進行《食自己》這個計劃,並全身心投入其中。這個故事突顯了家人之間的情感連結,以及藝術創作的療愈力量,同時也強調了對家人的尊重和感激之情,並將這份情感轉化為創作的動力。 面對許多母族金門的地方言也逐漸消失,歐陽應霽期待更多的創作方式可以吸引青少年們學習自身的原生環境的方言,讓更多文化可以永續傳承。

-

《星期人物》歐陽應霽 時代洪流下的金門後裔-飲食與創作中的跨界養成

歐陽應霽 稱阿齋,香港跨媒體創作人,從事漫畫製作、中外漫畫評論、平面及室內設計、電台電視節目主持及撰寫生活飲食專欄等等工作 母族祖籍:金門 父親:歐陽乃霑(香港著名的畫家) 學歷:香港理工大學設計學士、哲學碩士 著作出多本與食物有關的創作: 香港味道、台北味道、我不是壞蛋、神之水果、半飽等數十本 圖文旅遊書:《尋常放蕩》等 如果把自己的專長歸功於家中不同長輩,香港創作暨藝術家歐陽應霽他會把藝術與設計的天賦歸功於父親歐陽乃霑,把自己「吃貨」的部分歸功於外公和母親。 小時候的歐陽應霽與家人住在香港,記憶裡,家中的餐桌上總是輪番上演上海菜、廣東菜、福建菜、印尼菜、日本菜等各種天南海北的美味。外公和母親很講究,一餐往往需要家中廚師提前幾天準備-吃印尼烤肉串一定要用炭烤爐,調沙嗲汁要用許多種調味料;吃福建春捲時,春捲皮買回來要用濕毛巾摀著,保持濕度。 父親平時專注於創作,一到開飯,也會變成一個認真的「吃貨」。 「父親總是用行動來表達對美食的讚美,他是家中最能吃的,不管什麼菜都吃得很乾淨。」歐陽應霽分享著。 歐陽應霽他很早就知道,食物不只是味蕾感受的問題,他的外公祖籍金門,印尼出生,上海念大學當律師,後又輾轉從日本落腳香港,跑了大半個東亞,養成了對吃食的講究品味,「我從小就愛吃,跟著外公到處吃。」外公帶他上西餐廳,他印象裡有道俄羅斯廚師做的魚凍,味道極腥,他食不下嚥,外公教他,如何以婉轉而不傷人的話術在餐桌上拒絕這道菜,而不能直接說:這道菜很難吃,我不喜歡。「我那時才五歲,就知道食物是一種應對,一種人與人交往的過程。」 飲食是一個地區展現其文化,「最立體」的媒介和載體。 --歐陽應霽 食物本身除了果腹享受之外,內在的文化蘊含著一片土地的生活方式,順著不同的經緯,滋養著祖祖輩輩生活在這裡的氣質與秉性。 對於在香港長大的人來說,對冬至傳統的理解和認識,以及所謂的實踐,可能就是過節。坦白說這與祖籍有著很大關係,香港人在冬至的那一天食物,與廣東鄉下傳統的食物差異不大。 但是外祖父來自金門原鄉,跑遍大東亞的外祖父,總會在冬至進行一場與原鄉連結的儀式,用番薯做的湯圓,晚一點拜灶君。這一天,外祖父會將番薯做像湯圓一樣的東西,裡面會放一塊蔗糖,就是黃糖。 還是孩童的歐陽應霽為負責把黃糖切成一小粒的人,而通常會把黃糖切了之後裹進番薯的粉團裡。 那天,歐陽應霽會吃到一個黏黏的番薯團,裡面的黃糖融化了——有一點像現在流行的流心。 當時年紀太小,歐陽應霽說他把番薯團跟湯圓混在一起,但是他知道番薯團的出現會讓他知道快要過年了。在鄉下,從內地到香港,幾波不同的人移居到香港,很多在鄉下的傳統習俗、生活體驗,或者是回憶,開始慢慢間隔了。因為離開家鄉的一般都是年輕的一代,長輩比較留在鄉下。 父親那一代到了香港之後,祖父還是在鄉下或者是兩邊走,所以有一些很具體的生活的細節在往來之中慢慢隔斷了,甚至流失了。所以,香港就會面對這樣的情況。它不像在(文化)根源的地方那樣,能留住一些比較具體的細節。 歐陽應霽又分享他母親的家族是早期的從福建去南洋的金僑,他們距離故鄉相隔得更遠。當然,也有說就是因為隔得更遠,有一些會留下的更純粹更原始的習俗與文化,但是可能更多的就是在時空的間隔裡頭,很多傳統慢慢在消失。 要守住一個傳統,當然有方法,但是很多時候不知道什麼原因,有一些習俗的時序會稍微有點調動。這是歐陽應霽體認。最深的感受是因為歐陽應霽的媽媽是金門人,在閩南會有吃春餅(七餅)的習俗,應該是春節時的食物,但是他們家就會趁著家人都在一起的時候,把這個習俗提前了。因為母親堅持七餅一定要全家一起食用。而在長久的家族記憶中,七餅也的確需要大家一起食用才有吃七餅的感覺。 歐陽應霽認為「代代相傳」是一種有趣的文化現象,通常涉及傳統的傳承和適應新一代的變化。例如,台灣朋友們在中秋節烤肉的習俗,本來在正統文化中並沒有出現,但為何會演變成如此呢?這個問題可能更受年輕一代的關注。 歐陽應霽說:『這個現象讓我們思考文化傳承的重要性,並理解其在我們生活中的角色。傳承不僅僅是祖先的事情,涉及他們的傳統習俗如何代代相傳。對我而言,更重要的是我們的後代如何理解和尊重祖先的傳統,以正確的方式傳承下去。這樣,我們歷史文化中珍貴的記憶可以代代相傳,成為我們文化傳統的一部分。』 歐陽應霽也認定就是這樣多元原生環境,成就他成為一位以飲食為基底的創作家及藝術家。

-

《異鄉鬢影》

新竹金門同鄉會自強活動日月潭一日遊熱鬧登場 ﹝新竹訊﹞ 新竹金門同鄉會宣布,將於112年10月27日舉辦一場精彩絕倫的自強活動,拉近鄉親之間的感情,這場活動的重頭戲是一日遊至台灣風景秀麗的日月潭。 活動將集結來自旅台新竹的金門鄉親會員,共同參與這場充滿活力的一日遊。參加者將欣賞到日月潭的絕美風光,探索當地的文化遺產,以及品嚐當地的美食。新竹金門同鄉會期待著與旅台鄉親一同度過這個難忘的一日遊,感受到鄉團之間的互愛和凝聚力。 若媒體對此次活動有任何查詢或需要進一步資訊,請聯繫:新竹金門同鄉會總幹事:李素寬女士。

-

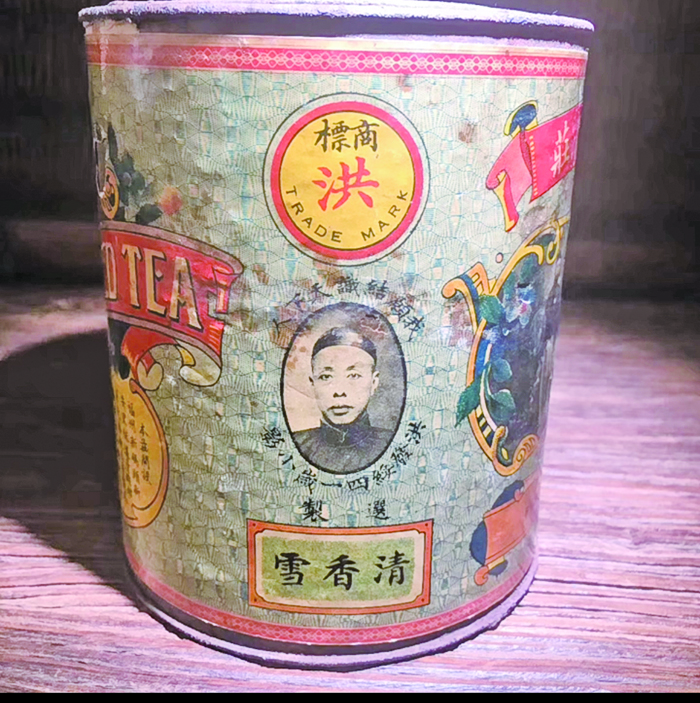

《浯事吾聞》青岐巖蓮香 再現世人前 串起百年愛族愛國故事

西元1842年道光五年,「五口通商」後,福建茶葉從閩江之心出發,隨著海上絲路,運抵英國泰晤士河,再週轉至歐美等國。此時中國的茶葉讓世界驚艷,而中國的茶之藝開始成為一種顯學。 1859年福州港首次超過上海,成為全國茶葉出口的第一大港,這一突破也讓福州港迎來許多人,間接的也孕育出許多閩南的驕傲。 販賣茶葉不忘家國 1865年,年僅6歲的洪家茶創始人洪天賞,隨大伯從金門烈嶼青岐到福州生活。成年後,洪天賞為人俠肝義膽,得到台江碼頭鄉親的支持與愛戴。 1878年,洪天賞他開辦洪怡和商號,1885年開辦洪怡和茶莊。為抓住福州花香茶興起的機遇,他送兒子洪發綏學習製茶技藝。1897年,洪天賞在台江塢(今安平小區)開設洪春生茶莊。 洪天賞有強烈的愛國愛鄉情懷, 1903年,他特製高山紅茶「青岐巖蓮香」,「青岐」顯示洪家祖籍金門青岐鄉。「巖蓮香」指茶湯質地如岩石,幽香似蓮花,寓意做人不忘家鄉。 1904年,在日俄戰爭期間,目睹侵略者暴行,他義憤填膺,在洪家茶的木製漆藝茶盒寫上「協心同力,爭回旅大」8個大字。由於洪家在大連、營口、青島等地都設有分號,他以茶為武器,在銷售過程中,呼籲同胞們爭回旅順和大連。 實業救國支持革命 1902年,洪發綏全面接手茶莊事業後,拓展分號,在中國及東南亞等多個港口城市,開辦40多家茶莊,茶葉遠銷世界各地。 洪家茶不僅享有「刀牌煙仔洪字茶」盛譽,也屢獲大獎,為國爭光。 1929年,在杭州西湖博覽會上,福勝春「珠蓮心茶」榮獲特等獎。 1933年,在芝加哥世博會上,福勝春「洪字茶」獲得銀牌獎章。 1935年,在台灣舉辦的台博會上,福勝春名優茶榮獲第一名。 1936年,在廈門同商公會舉辦的國貨精品展上,福勝春「洪字茶」榮獲特等獎。 洪發綏支持革命,1920年,有一革命者因傷受他庇護,藏在塢裡茶行養傷半年之久,直到傷癒後離開。他還託付廈門福勝春茶莊掌櫃,在崇安採茶期間,每次把200塊大洋藏在腰帶裡,暗中資助崇安遊擊隊。 洪發綏秉承「實業救國」的思想,在台江蒼霞洲收購清銀錢製造局舊址,建造最新式的福勝春製茶廠及茶王別墅,建築面積達4000多平方米,成為當時福州的地標建築,也是今日閩江之心的重要組成部分。 洪發綏還在此設立茶葉研究室,將茶葉生產由手工轉向半機械化,年銷售量增加至4萬多擔。洪家茶迎來鼎盛時期。 1935年,洪發綏發起成立福州商業銀行,成為首任董事長。 發動群眾支持抗戰 「九一八」事變後,日軍發動侵華戰爭。洪發綏積極支持抗戰,不僅自己捐款捐物,還發動茶廠女工、台江群眾一起捐資抗戰。 1937年,洪發綏擔任福建省抗敵後援會戰時省際貿易設計委員會常務委員,為支持抗戰購買救國公債法幣30多萬元,號召福勝春製茶廠揀茶女工輸財助邊。1937年的舊報紙,也報導了這件事情。 1941年,侵華日軍攻陷福州,日本人試圖勸說洪髮綏進入「維持會」。 洪發綏個性剛烈,毅然關停福州所有的茶莊茶廠,遣散茶師和夥計,帶領家人出走香港及鼓浪嶼。1945年抗戰勝利,洪發綏返回福州,卻因積勞成疾病逝。洪氏族人後四散到香港、廈門、新加坡等地,洪家茶從此沉寂。 再來一杯「青岐巖蓮香」 1993年秋,一架從新加坡來的客機緩緩降落在福州長樂機場。當出境的旅客快走完時,一位拄著拐杖的老婆婆出現在洪植錦眼前,雖然距離遠也從未謀面,但洪植錦直覺告訴他,這就是自己要迎接的親人--祖母張素貞。 張素貞於1950年離開福州到南洋發展,時隔40多年返鄉。這次回福州,她帶回了珍藏多年的有關洪家茶的老物件--茶罐、茶票、帳簿、照片,以及洪發綏給她的洪家茶秘方。 洪家茶的茶罐依舊還是當年的老樣子,居中印著一張長長的全家福。 正如前沿當年洪家特製了一款高山紅茶,命名為「青岐巖蓮香」。「青岐」,是為了紀念洪家祖籍金門青岐鄉。「巖蓮香」指茶湯質地如岩石,幽香似蓮花,也寓意著做人要像蓮花一樣出淤泥而不染。 這一份祖傳秘方的再現,燃起了洪家第四代洪植錦恢復洪家茶的熊熊熱情與執著。一來這是他父親洪汝寧的畢生願望,二來是他自身對於家族茶的那一份無法用言語說明的情感 經過10多年的鑽研,在中國福建省農科院茶葉研究所技師劉敦的協助下,2017年,百年洪家茶終於重現世人眼前。洪植錦說,洪家茶的製作理念遵循自然之道,選用以野放茶為主。其特有的「微做青」工藝,使茶湯更清透,韻味更足。如今,在福州、上海、杭州、蘇州等多個城市都設立了洪家茶非遺傳習所。洪植錦的女兒洪氾從台灣東海大學畢業後,也回鄉跟隨父親學習洪家茶的傳統文化及製作技藝。 2021年11月,百年洪家茶被列入「福建省第七批省級非物質文化遺產代表性計畫名錄」。 如今,洪家茶第五代傳承人洪氾,也精熟了百年洪家茶的文化及製作技巧。 她隨父親在全國各地創辦非遺傳學習所,傳播福州非遺茶文化。 一杯「青岐巖蓮香」串起金門、福州、南洋、台灣的故事,也串起了上一個世代風雨飄盪大中華的故事。

-

《星期人物》半世紀的守護 張素貞用半世護著古茶方

曾有人用這一段話來形容茶王洪與張素貞的愛情:「半世獨自漂泊,是她放不下對他的愛,亦守護了緣定一生的茶方二十年相伴相知,她學會了製茶品茶,也種下了一生不忘的深情。最終讓這杯青岐巖蓮香在世人眼前再現。」 百年前洪家茶曾湧現「青岐巖蓮香」等眾多名品。 再現百年洪家茶的關鍵是找到消失多年的製作秘方。 揭開歷史的迷霧,茶方曾隱身海外近半世紀,最終回歸福州。這一段傳奇往事,要從一位愛茶的上海姑娘說起。 1920年,張素貞生於上海。她祖籍蘇州,自幼隨留洋的父親學了一口流利的英文。 美人如玉,芳華正好。 1936年,她已出落成亭亭玉立的姑娘。父親是上海泰康公司的外事職員,她也時常在公司幫忙做英文翻譯,遇上了公司的生意夥伴洪發綏。 彼時,洪發綏已是一代茶王,不僅在全國各地開設了30多家分號,還借助海上絲綢之路,將洪家茶遠銷至蘇聯、美國、英國等國家。「刀牌煙仔洪家茶」成了海內外茶客的口頭禪。 張素貞是愛茶之人,很快就被一代茶王吸引。洪發綏也看出她頗有經營茶行的天份。 雖然相差36歲,但對茶的熱愛讓他們跨越了年齡的界限,因茶結緣。1936年,她隨洪發綏到了福州,無懼時局動盪、無懼背井離鄉,只為心中摯愛的茶。 一到福州,洪發綏就在台江區中平路開辦泉泰茶行。張素貞出任茶行掌櫃,茶行請來兩個師傅,一個教她製茶,一個教她武術。當時賣茶需要走南闖北,常常是茶武雙修,必要時以武護茶。 二十年相伴 讓她精通製茶評茶 張素貞學茶很有天分,亦十分努力,練就了一流的評茶技術和製作技藝,單憑茶湯就能評出茶樹的生長環境。她也隨著洪發綏到南洋考察茶葉市場,發現東南亞氣候炎熱,建議用茉莉花來窨製白茶,製成適合當地人口感的茶葉,結果大獲成功。 在頻繁的貿易中,張素貞也精通了廣東話、閩南話、福州話、馬來語、印度語。在學茶的過程中,她愛上了洪發綏,並於1940年在鼓浪嶼生下了兒子洪汝寧。 台灣茶史專家池宗憲的《茶裝甘醇》書中記載,洪發綏在新加坡設立了炳記茶行,在韓國仁川和萬聚東茶行合作,在菲律賓和胡合興茶行合作,在印尼泗水和振東棧茶行合作。當時他廣置良田與廠房,試圖擴大再生產,從中國茶王走向世界茶王。洪家茶獲得1920年杭州西湖博覽會金獎,1933年芝加哥世博會銀獎,1936年廈門國貨精品特等獎。 然而動盪的年代容不下茶王的雄心壯志。1941年,侵華日軍攻陷福州。素來愛國的洪發綏不願與日本人打交道,選擇了壯士斷腕。 洪家在福州的所有生意一夜關停,遣散茶師和夥計,家人也四散避禍。 洪發綏帶著張素貞離開了福州。他們在鼓浪嶼住了很久,也去過香港。1945年抗戰勝利,洪發綏才再次踏上故土。4年多的漂泊和憂憤摧毀了他的身體。 1946年,洪發綏離世了。 茶方隨身逾半世 辦完洪發綏的後事,張素貞帶著洪汝寧回到鼓浪嶼生活,那裡有許多回憶。洪汝寧對父母最深刻的印象,就是父母牽著他的小手,從鼓浪嶼的別墅走到沙灘,看落日餘暉。每每回憶起這個場景,他都覺得那是最幸福的時候。 1950年,張素貞將兒子交給洪家人撫養後,獨自去了香港,1960年又獨自去了新加坡,2001年在新加坡過世。她和洪發綏僅有十年的緣分,在其後的漫長歲月裡,她沒有再婚。她把洪家茶的茶葉包裝紙、茶票、茶標、茶罐及各類製作技藝秘方藏在行李中,漂泊到哪裡就帶到哪裡。 在國內,洪家茶的製作秘方已經失傳,成為福州茶香飄四海的一個傳奇。誰曾想,在新加坡的張素貞她完整守護了洪家茶的秘方。 1985年,洪汝寧到了新加坡。分隔35年的母子重逢。從張素貞口中,洪汝寧才了解了洪家的歷史,了解了百年來洪家茶的輝煌與嗟嘆。他終於知道母親為何喜愛新加坡,那裡有父親創立的炳記茶店。雖然茶行已不屬於洪家,但那裡有茶有朋友有回憶,可以時常走動品茶。 苦心鑽研 百年茶香重現世 1993年,張素貞回到福州,一併帶回了洪家茶的秘方等珍貴物件。自母子重逢後,洪汝寧就開始研究家史,蒐集資料,試圖復原洪家茶。張素貞覺得是時候獻上洪家茶的秘方,因為兒子比她更需要。 雖然有了秘方,但要重現百年前的技藝,仍然困難重重。 洪汝寧和兒子洪植錦開始四處蒐集洪家茶的相關資料和老物件,從零開始,苦心鑽研。 許多茶友聽過洪家茶的大名,聽到他們要復原洪家茶,都積極予以幫助。例如,武夷山文化研究學者倪琦,在洪植錦首次拜訪時,就馬上拿出他收藏的洪家茶物品。後來,他不僅將洪家茶的物品贈予洪家人,還幫助洪植錦從哈爾濱收回「洪春生」老號漆面木製茶葉盒。 洪家茶的理念是遵循自然規則,由於選材考究,製作工藝細緻,洪家茶帶有自然清新的花果幽香,茶湯金黃透亮、內質豐富且耐泡,茶湯入口蜜韻悠長、甘甜且生津,尾水有淡淡的糯米香。 在洪家茶系列中,紅茶名品「青岐巖蓮香」歷史已逾百年,最初產自洪家的「福勝春」茶行,由洪家第一代創始人洪天賞研發。第四代傳人洪植錦憑著重歸福州的洪家茶秘方,深研數年,終於在眾人的協助下,讓百年洪家茶的非遺紅茶名品「青岐巖蓮香」重現。