僑訊

-

《國際新加坡》李顯龍5月15日卸任新加坡總理,交棒黃循財

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 新加坡總理李顯龍於5月15日正式卸任,將領導棒交給副總理兼財政部長黃循財。72歲的李顯龍在5月7日表示,卸任後他仍將留任政府,繼續擔任宏茂橋集選區的國會議員,並全力協助黃循財及其團隊取得成功。這一消息標誌著新加坡政壇的一次重要變動,也引發了廣泛關注和討論。 李顯龍表示,卸任後將出任國務資政(Senior Minister),這一職位使他能夠繼續對新加坡的政策制定和政府運作發揮影響力。他計劃在5月15日當天提交總辭名單與接任者名單,確保權力順利過渡。當晚8時,黃循財將在宣誓就職後,公布新內閣名單,正式接任總理職務。 在社交媒體的發文中,李顯龍對過去幾周收到的感謝和鼓勵表示深深的感謝。他提到,許多人分享了政府各項政策如何改善他們的生活,並表達了對身為新加坡人的自豪感。這些感言充分體現了李顯龍任內政策的影響力和廣泛認同感。李顯龍也特別提到,許多非新加坡人的留言稱讚新加坡是一個安全、幸福的國家,這反映了新加坡在國際上的良好形象。 李顯龍強調,他將「退而不休」,繼續在政府中服務,並擔任宏茂橋集選區的國會議員。他說:「我將卸下總理一職,但我不會停止工作!我會盡我所能幫助總理黃循財和他的團隊取得成功。」這句話不僅表現了李顯龍對新加坡未來的關心,也顯示了他對黃循財的支持和信任。 黃循財是新加坡政府第4代(4G)領導團隊的核心人物之一,團隊成員還包括教育部長陳振聲和衛生部長王乙康。這些領導人都在各自的領域中展現了卓越的領導能力和專業素養。他們共同組成的新領導班子被寄予厚望,承擔著引領新加坡繼續發展的重任。 新加坡的「集選區」(GRC)制度是由1988年時任總理李光耀設計的一種團隊參選制度,席次採贏者全拿制,與「單選區」並列。這一制度的設計旨在確保國會中少數民族的代表性,並提升政府的穩定性和政策的連續性。新加坡執政黨「人民行動黨」(PAP)通常將政治領袖安排至不同集選區參選,以提攜政治後輩。李顯龍所在的宏茂橋5人集選區,行動黨得票率從2015年的78.64%降至2020年的71.91%,但該集選區仍是行動黨的堅實堡壘,顯示出該黨在當地的強大支持基礎。 李顯龍目前擔任行動黨秘書長,黃循財則是副秘書長。去年11月,李顯龍在行動黨大會上宣布,將在今年11月把秘書長職務交棒給黃循財。這一決定是行動黨內部長期規劃和協商的結果,目的是確保黨內權力順利過渡,維持黨的穩定和團結。新加坡預定於2025年舉行國會選舉,屆時黃循財將首次領導行動黨參選,這對他來說將是一個重要的挑戰,也是一個展示其領導才能的機會。 李顯龍自2004年接任新加坡總理以來,一直致力於推動國家的現代化和國際化。他的領導風格務實穩健,政策導向明確,強調經濟發展與社會穩定並重。在他的任期內,新加坡成功應對了多次全球經濟危機,並保持了穩定的經濟增長。此外,李顯龍還積極推動新加坡在國際舞台上的地位提升,加強與各國的外交關係,特別是與中國、美國和東南亞鄰國的合作。 在國內,李顯龍政府致力於改善民生,推動教育、醫療和住房等領域的改革。例如,在教育方面,李顯龍推動了多項教育政策改革,旨在提高教育質量,促進學生的全面發展。在醫療領域,政府增加了對公共衛生的投入,改善了醫療服務質量和可及性。住房政策方面,政府通過增加公共住房供應,穩定房價,緩解了住房壓力。 黃循財作為新加坡政府第4代領導團隊的核心成員之一,一直以來在財政政策和經濟發展方面展現了卓越的領導才能。他在擔任財政部長期間,推動了一系列經濟政策,旨在促進創新和產業升級,提升新加坡的國際競爭力。同時,他也關注社會公平,推動了一些旨在縮小貧富差距、改善低收入家庭生活的政策。 黃循財的領導風格被認為是務實且具前瞻性的,他強調政策的科學性和可持續性,注重數據分析和證據基礎。在面對全球經濟的不確定性和挑戰時,他展示了堅定的決心和靈活的應對策略。這使得他在新加坡政界和社會各界獲得了廣泛的支持和認可。 對於黃循財即將接任總理一職,許多觀察人士認為,這將為新加坡帶來新的機遇和挑戰。黃循財需要在繼承李顯龍政府成就的基礎上,進一步推動國家的發展和改革,應對未來的各種挑戰和不確定性。特別是在全球經濟復甦仍不穩定、地緣政治風險增加的背景下,如何保持新加坡的經濟增長和社會穩定,將是黃循財和其領導團隊面臨的重大課題。 除了經濟挑戰,黃循財還需要應對一些社會和環境問題。隨著新加坡人口結構的變化,老齡化問題日益突出,這對公共服務和社會保障體系提出了更高的要求。黃循財需要制定和實施有效的政策,以應對人口老齡化帶來的挑戰,確保老年人的生活質量和社會的和諧穩定。 環境保護也是一個重要的議題。新加坡作為一個高度城市化的國家,面臨著環境壓力和資源短缺的問題。黃循財需要推動可持續發展政策,保護自然環境,促進綠色經濟和低碳生活方式,確保新加坡在經濟發展的同時,實現環境的可持續發展。 總的來說,李顯龍卸任總理,黃循財接任,標誌著新加坡政壇的一次重要轉變。這一過渡不僅關係到新加坡未來的發展方向,也對亞太地區的政治格局和經濟發展產生重要影響。在這個關鍵時刻,李顯龍的經驗和支持,以及黃循財的領導才能和改革意識,將成為新加坡應對未來挑戰的重要資源。 新加坡人民行動黨一直以來在新加坡政壇上占據主導地位,其政策和領導風格深刻影響著新加坡的發展進程。李顯龍和黃循財的合作與交接,既是人民行動黨內部的一次權力交接,也是新加坡政壇穩定和持續發展的一個重要象徵。未來幾年,黃循財將在李顯龍的支持下,帶領新加坡迎接新的挑戰和機遇,繼續推動這個城市國家的繁榮和進步。 在全球不斷變化的政治經濟環境中,新加坡的未來發展路徑備受關注。李顯龍和黃循財的領導,將為新加坡的未來發展奠定堅實的基礎。新加坡人民和國際社會對這一領導交接充滿期待,相信在新的領導班子下,新加坡將繼續保持其在全球舞台上的重要地位,並實現更大的發展和繁榮。

-

《金僑鄉訊》雪蘭莪金門會館再續領導篇章:陳良吉主席當選迎新里程

﹝馬來西亞雪蘭莪訊﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 在馬來西亞社群中,金門會館不僅是文化和交流的橋樑,更是彼此扶持與互相學習的場所。雪蘭莪金門會館便是其中一個活躍且具有重要影響力的組織,近日更在2024年的會員大會中,再次證明了其穩定和連貫的領導力。本文將分享陳良吉主席再度當選的背景,並分析其對會館未來發展的潛在影響。 再次當選的背景 陳良吉主席自上任以來,一直是雪蘭莪金門會館的堅強領袖。在他的領導下,會館不僅穩固了金門人在馬來西亞的社群連結,更積極促進文化和教育交流。此次他眾望所歸地蟬聯主席一職,反映出他在過去任期的成功與會員的高度認同。 在2023年,雪蘭莪金門會館舉辦了超過60項活動,其中包括與星馬各同金廈會館的姐妹交流會,以及接待金門正義國小師生的活動。這些活動不僅增進了會員間的凝聚力,也對外展示了金門文化的豐富多樣性。陳良吉主席對這些活動的成功執行,無疑增強了他在會員心中的領導地位。 領導團隊的組成 陳良吉主席的團隊也展現了多樣性和專業性。副主席張增光、李誠益、王木財和李勁強各自在金門會館的不同領域擁有豐富經驗。 這樣的領導組合不僅確保了會館活動的多元化,也保證了各個層面的需求能夠得到有效應對。許朝榮署理主席的加入,則為團隊帶來了新的視角和動力,特別是在擴大會館影響力和吸納新會員方面。 未來展望 展望未來,陳良吉主席及其團隊面臨的挑戰和機會並存。一方面,他們需要持續吸引更多的青壯年加入,這是維持會館活力和可持續發展的關鍵。在這方面,會館已經開始針對年輕一代設計專門的活動和工作坊,以引發他們對金門文化的興趣和參與。 另一方面,隨著全球化的影響,金門會館也需適應快速變化的社會和技術環境。這包括利用數字媒體推廣活動,以及透過線上平台增強會員之間的互動和交流。 此外,會館也計劃擴大其在教育和社會服務領域的作用。包括提供獎學金和教育資助,以及開展社區服務計劃,這些都是增強社群凝聚力和對外影響力的有效途徑。 雪蘭莪金門會館往前前進 總之,陳良吉主席的再次當選不僅是對他過去成就的肯定,更是對未來雪蘭莪金門會館發展方向的信任投票。在他與團隊的帶領下,會館無疑將繼續在促進文化交流、教育促進和社會貢獻等方面發揮關鍵作用。隨著新的理事會和會員的共同努力,雪蘭莪金門會館的未來看起來既光明又充滿希望。

-

金僑短訊

*新加坡李寧發家族尋找祖父李冊成之墓,若有金門鄉親知道,麻煩拍照告知地點,懇請鄉親協助,連絡信箱:kinsmen.ocn2023@gmail.com 或 官方LINE:@267irgwg

-

《獎助訊息──中文版》「2025年臺灣獎助金」開放線上申請

2025年「臺灣獎助金」自2024年5月1日起開放全球線上申請,至6月30日截止,歡迎符合資格者踴躍報名申請。 中華民國外交部「臺灣獎助金」計畫係提供給具備與臺灣相關社會及人文科學研究專長的外國專家學者,前往臺灣的大學或學術機構進行高階研究。研究主題應以臺灣、兩岸關係、中國大陸、亞太區域、漢學研究為主。歡迎馬來西亞具相關研究專長領域的學者,包括教授、副教授、高級講師、講師、博士候選人、研究員等提出申請。 獲獎者的補助期間係依據受獎人提出的研究計畫,核以3個月至1年不等,每月提供新臺幣5萬至6萬(約折合馬幣7,140至8,570令吉)的研究補助費,另提供馬來西亞至臺灣間直接航程的經濟艙來回機票1張,以及在臺研究期間的意外傷害保險新臺幣1百萬元。 申請人必須先在臺灣獎助金網站上完成線上申請,網址:http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/apply01.aspx,然後將所有的申請文件(含申請表、簡歷、研究計畫、推薦函)郵寄至駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處(請在信封註明「申請2025年臺灣獎助金」),地址:Level 7, Menara Yayasan Tun Razak, 200, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur。 有關獎助金的詳情或有任何問題,請參考臺灣獎助金網站http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw 或電郵: twfellowship@ncl.edu.tw;申請人也可直接洽詢駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處,電話:(03)2161-4439 或電郵:mys@mofa.gov.tw。

-

《獎助訊息──英文版》2025 Taiwan Fellowship

The Taipei Economic and Cultural Office in Malaysia is pleased to announce that the 2025 Taiwan Fellowship is open for online application starting from 1 May to 30 June 2024. The Taiwan Fellowship is to award foreign experts and scholars specialised in social sciences and humanities related to Taiwan to conduct advanced research at universities or academic institutions in Taiwan. Topics of research should be related to Taiwan, cross-strait relations, mainland China, the Asia Pacific, and Sinology. Topics of research may include Taiwan government's important policies or related with issues such as regional security research, countering fake information, technology diplomacy, New Southbound Policy, resilience of global supply chain and so on. Malaysian scholars including professors, associate professors, senior lecturers, lecturers, Ph.D. candidates, research fellows with relevant areas of expertise are welcome and encouraged to lodge application prior to 30 June 2024. The duration of the fellowship is from three months to one year up to the recipient's research proposal. The fellowship package covers a monthly stipend from NTD 50,000 to 60,000 (approximately from RM 7,140 to RM 8,570), one direct round-trip economy-class air ticket between Malaysia and Taiwan, and accident insurance coverage of NTD 1 million. Applicants are requested to first complete online application on the website (http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/apply01.aspx), and then send hard copy of all application materials and documentations by post to the Taipei Economic and Cultural office in Malaysia. (Address: Level 7, Menara Yayasan Tun Razak, 200, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Remark: The application of 2024 Taiwan Fellowship) For more detailed information and further queries, please visit the Taiwan Fellowship website: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw or email twfellowship@ncl.edu.tw , alternatively, please contact the Taipei Economic and Cultural office in Malaysia on (03) 2161-4439 or email: mys@mofa.gov.tw .

-

敘事影片彰顯新加坡接駁船商對國家海港的重要貢獻

﹝新加坡訊息﹞ ﹝撰稿整理:YIKay 僑訊小組﹞ 在最近舉辦的Pyxis官方發布活動中,一群與新加坡紅燈碼頭電船公會緊密相關的接駁船商被特別表彰。這些傑出人物,包括蔡明全先生、方進來先生、杜明川先生與吳水龍先生,分享了他們與新加坡碼頭及新加坡河歷史的深厚聯繫以及個人的生活故事。 敘事過程中多次提到金僑在這一產業的辛苦,以及整個產業對於新加坡的影響力。 這些接駁船商見證並參與了新加坡從一個漁村到現今大型海港的轉變,扮演了關鍵角色。他們的貢獻和經歷突顯了新加坡作為海洋國家的發展歷程。 新加坡海港的發展歷程 新加坡的轉型始於其地理位置的戰略優勢。位於馬來半島的南端,新加坡自古以來就是東西貿易的必經之地,但直到1819年,托馬斯‧斯坦福‧萊佛士爵士的到來,新加坡才開始踏上成為國際貿易樞紐的道路。萊佛士的遠見確立了新加坡作為自由貿易港的地位,吸引了來自世界各地的商船。 從19世紀到20世紀初,新加坡港逐步擴建和完善基礎設施,包括修建碼頭和航道,以適應日益增長的船舶交通。二戰後,隨著獨立運動的興起和1965年獨立,新加坡更加重視發展成為一個重要的國際海港。 在接下來的幾十年裡,新加坡政府投資巨資進行港口擴建,引入了現代化的管理系統和技術,如集裝箱化,使港口操作更為高效。1970年代,新加坡港迅速發展成為世界上最繁忙的轉口港之一。 接駁船商的獨特貢獻 在新加坡海港的發展過程中,接駁船商扮演了不可或缺的角色。他們主要負責運輸乘客和貨物,特別是在克利福德碼頭和新加坡河區域,為港口的運作提供了重要的支持。接駁船商不僅是海港運輸網絡的一部分,他們的存在也反映了新加坡多元文化的特色和海洋活動的豐富歷史。 蔡明全等人物的故事,突顯了這群人如何見證和參與新加坡從一個功能單一的漁村港口,轉變為現代化國際貿易和金融中心的過程。這些接駁船商的貢獻不僅限於經濟層面,他們的工作也加強了社區間的聯繫,並在文化交流中起到了橋梁的作用。 活動的紀錄和表彰 此次活動的珍貴時刻由Shooting Gallery Asia團隊以高質量影像捕捉,並由黃艾米莉的音樂和邪教敘事制作的紀錄片增添情感深度,詳細描繪了這些人物的生活和貢獻。對這些接駁船商的表彰,不僅是對他們個人不懈努力和無私奉獻的認可,也是對其在推動新加坡成為世界級海港中所扮演角色的肯定。社會各界對他們的敬意和感謝,激勵著新加坡繼續發展和繁榮其海洋事業。 新加坡的海港不僅是國家經濟發展的重要基石,也是其文化身分和國際形象的一部分。接駁船商的故事和他們的貢獻是這一歷史的活生生見證,提醒我們在追求未來發展的同時,也應該珍惜和記住那些塑造今日新加坡的人們。 影片資訊: Videography by Shooting Gallery Asia Music by Emily Wong Narrative by Cult 影片連結:https://reurl.cc/z1ZO6V

-

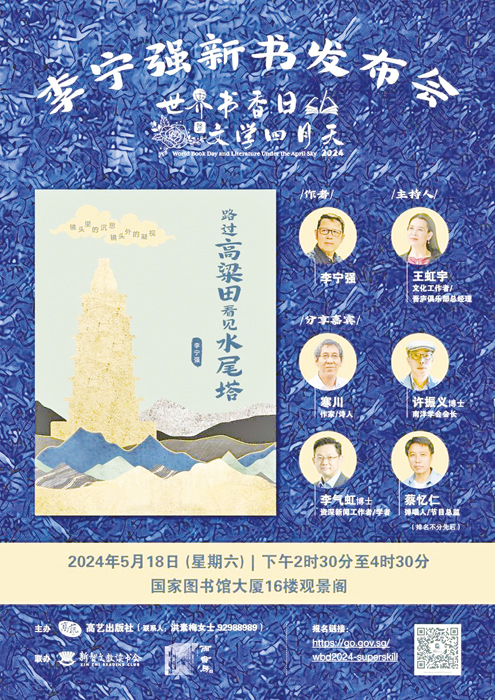

《路過高粱田看見水尾塔》新書發布會

﹝整理撰稿:邱翌瑄 僑訊小組﹞ ﹝新加坡訊﹞ 祖籍金門的新加坡作家李寧強將於2024年5月18日(星期六),在新加坡國家圖書館大廈16樓觀景閣舉辦其最新著作《路過高粱田看見水尾塔》的發布會。本次活動由新加坡高藝出版社主辦,新智文教讀書會與雨書房聯辦。 李寧強在其新書中融入了豐富的食物元素與金門文化元素,他說:「我喜歡寫吃,路過大街小巷、酒樓茶肆,我看見食物,就像看見《路過高粱田看見水尾塔》中的故事一樣。」這次發布會不僅是書籍的介紹,也是對食物與文化交融的探討。 活動將於下午2時開放登記,2時30分準時開始。本次活動邀請了王虹宇女士擔任主持人,她是知名的文化工作者及吾廬俱樂部總經理。同時,會有數位特邀嘉賓分享他們的觀點,包括著名作家兼詩人寒川、南洋學會會長許振義博士、資深新聞工作者兼學者李氣虹博士,以及才華橫溢的彈唱人兼節目總監蔡憶仁。 有興趣參加的讀者可通過以下任一鏈接報名: ●新加坡國家圖書館報名鏈接:https://go.gov.sg/wbd2024-superskill ●新加坡高藝報名鏈接: https://forms.gle/GkPtNhaHuXajG6ev5 如需進一步資訊,請聯繫活動負責人洪素梅女士,電話92988989,或電郵至sbtan@superskill.com。 歡迎廣大書友踊躍參加,一同探索美食與金門文化的結合,並親自體驗李寧強筆下的金門世界。

-

馬來西亞舉辦「2024臺灣高等教育展」 展示我國教育資源

﹝僑委會訊息﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 馬來西亞留臺校友會聯合總會於2024年4月26日在吉隆坡成功舉辦「2024臺灣高等教育展」。本次展覽匯集了近60所臺灣的大專校院,現場氣氛熱烈,展現出臺灣教育的多元與優勢。 僑委會委員長徐佳青女士出席了開幕典禮,並發表了致詞。她回顧了馬來西亞臺灣高等教育展自2007年首次舉辦以來的成長歷程,今年已是第18屆。徐女士對於留臺聯總及各地留臺同學會的辛勞策劃及組織表示感謝,並對於臺灣大學校院在教學環境、師資設備以及招生資訊的全面展示給予高度讚揚。 徐佳青指出,馬來西亞一直是臺灣高等教育的主要生源國之一。馬來西亞學生不僅語言能力出色,邏輯思維也表現傑出。為了滿足僑生多元的學習需求,臺灣自112學年度起開辦了針對製造業、營造業、看護機構、農業、電子商務及服務業等產業需求的四年制產學合作學士班,目的在於培養更多優秀的技職人才。 此外,僑委會也積極提供各項獎學金,獎勵表現優秀的新生,並在僑生輔導照護上做足功夫,從接機、提供工讀金與學習扶助金、僑健保補助到急難慰問救助等,全方位支持僑生在臺的生活與學習,確保他們能快速適應及健康成長。 出席當天活動的嘉賓還包括馬來西亞留臺校友會聯合總會總會長拿督斯里邦里瑪拿督陳榮洲醫生局紳、雪蘭莪教育廳高級助理總監TUAN HAJI AMBERIN BIN AMIN、駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處大使葉非比、僑務組組長楊修瑋、吉隆坡臺灣學校董事長林永昌、馬來西亞臺灣商會聯合總會總會長林凱民及國民型華文中學校長理事會主席林汶珊。 徐佳青期盼未來有更多的馬來西亞學生赴臺深造,畢業後也可考慮留臺工作,進一步提升自身的國際化職涯發展和個人成長機會。

-

《國際僑訊》緬懷烈士:菲律賓華僑烈士節

﹝菲律賓訊息﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 4月7日,馬尼拉的華僑義山聚集來自各地的菲華社群,他們在這裡紀念那些在抗日戰爭中犧牲的華僑烈士們。這一天,由菲華各界聯合籌備慶典委員會主辦的「紀念華僑烈士節」活動,不僅是一個緬懷英烈的時刻,更是對歷史的深刻反思與維護和平的堅定承諾。 歷史的背景 1941年12月8日,隨著日軍對太平洋的廣泛進攻,菲律賓很快成為戰火的犧牲品。在菲華社群中,抗日情緒高漲,無數菲華青年紛紛響應國難,組織起華僑義勇軍、血幹團、特工總隊、迫擊399部隊及抗敵後援會等抗日團體,與美菲聯軍並肩戰鬥。 這場紀念活動在華僑義山烈士堂舉行,駐菲大使周大使和菲律賓中山學會會長陳長善分別擔任主祭人和主席。周大使在致詞中強調了抗戰中的華僑英烈們不僅為自己的家園而戰,更為全人類的自由和正義獻出了寶貴生命。他提到,這些烈士的事蹟是不可磨滅的歷史見證,是每一位菲華後代都應該銘記的精神財富。 隨後的獻花儀式中,與會者向烈士紀念碑獻花並鞠躬,這些碑石上刻錄著無數在戰爭中犧牲的華僑烈士的名字。菲律賓華僑義勇軍的創建者之一張良之回憶說,1942年初,義勇軍僅12人之眾,但很快發展成一支有影響力的抗戰團體。他們在前線參與戰鬥,後方從事宣傳,無不展現出華僑的愛國情懷和不屈不撓的抗戰精神。 犧牲的代價 戰爭期間,菲華義勇軍遭受重大損失,其中多達30多位烈士在與日軍的直接衝突中英勇犧牲。菲華血幹團的常務理事蔡慶華憶述,這個由菲華青年組成的團隊在四年抗戰及戰後清剿中,共有約200名團員犧牲,其中沒有一人超過30歲。 1942年4月17日,我國駐菲律賓總領事楊光泩及七名館員,在保護菲華社群的任務中被日軍俘虜並殺害。他們的英勇事蹟成為了菲華社群的精神支柱,每年的紀念活動都會特別提及他們的犧牲。 紀念活動的意義 此次紀念活動不僅是對英烈的緬懷,也是對自由、民主價值的重申。駐菲代表周大使在致詞中強調,菲華僑胞與中華民國在生死存亡的時刻攜手同心,留下了不可磨滅的英烈事蹟,他們的精神將永遠激勵著後來者。 菲華社群的領導和僑界代表的參與,使這次活動更具深遠意義。這不僅是對歷史的一次回顧,更是對未來的一份承諾,確保這些烈士的精神永垂不朽。這場紀念活動也是一次教育機會,讓年輕一代了解和感悟到前人為自由和正義所作的奉獻與犧牲。 「紀念華僑烈士節」不僅是一個紀念日,它更是菲華社群文化認同和歷史記憶的一部分。透過這些活動,不僅向那些為國捐軀的烈士表達敬意,也重新確認人們對捍衛自由、民主和人權的不懈承諾。烈士們的精神將繼續激勵著每一位菲華後代,讓我們在新的時代背景下,繼續奮鬥、不懈追求更加光明的未來。

-

《辦事處公告》申請越南簽證,請注意!!

鑒於近日已發生數起民眾因電子簽證問題遭越南海關拒絕入境,本處特別提醒國人,申請越南電子簽證時,應注意所填資訊是否正確(包含姓名、生日、護照號碼、簽證效期等),透過正確入口網站申請,或選擇有信譽之旅行社辦理,勿輕信網路上不肖業者之廣告宣傳。國人收到電子簽證後務必再次核對資料是否正確。若簽證資訊有誤,越南海關依法可拒絕入境並遣返。 參考連結: 1.申請越南電子簽證網站:https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/ 2.駐台北越南經濟文化辦事處 地址:台北市松江路65號3樓 電話:02-2516-6626 3.越南出入境管理局 官方網站:https://xuatnhapcanh.gov.vn 電子郵件:foreigners@immigration.gov.vn

-

《僑學資訊》國家圖書館漢學研究中心「外籍學人來台研究漢學獎助」 本(2024)年開放申請,自即日起至5月31日止,歡迎把握機會踴躍申請

國家圖書館漢學研究中心「外籍學人來臺研究漢學獎助」113年度申請截止日期為5月31日,請申請人把握機會。 「外籍學人來臺研究漢學獎助」,獎助國外大學及學術機構相關系所之外籍教授、副教授、助理教授 (含博士後研究)、博士候選人,來臺從事學術研究。研究主題以漢學或臺灣研究為原則,研究期間為1個月至1年不等。 國家圖書館將提供獲選者來回機票(經濟艙)和每月研究補助費(教授每月新臺幣6萬元整、副教授每月新臺幣5萬元整、助理教授(博士後研究)以及博士候選人每月新臺幣4萬元整)。 相關實施要點及線上申請表,已公告於國家圖書館漢學研究中心網站:https://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/ENGLISH/information.aspx

-

《國際僑訊》「神戶─臺灣‧絆」逾百位僑胞組隊參與神戶祭 展現臺日友好

﹝日本神戶訊﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 2024年4月21日,即使天公不作美,第51回神戶祭仍在滂沱大雨中熱鬧舉行。這一天,來自京阪神、橫濱及沖繩等地的逾百名僑胞,由「中華民國留日神戶華僑總會」組成的隊伍,在會長高四代的帶領下,齊聚一堂,與駐大阪辦事處處長洪英傑及僑務秘書楊慧萍等官員一同參與這場盛會。 神戶祭由「神戶市民祭協會」主辦,原定每年5月的第三個星期日舉行。然而,由於今年5月神戶將舉辦世界田徑錦標賽,節日活動被提前至4月。開幕式於上午11點開始,鼓樂隊的表演揭開了序幕,同時也祈福能登半島地震災區早日恢復正常。儘管大雨,約有59個市民團體、共約5千人參與遊行,台灣團隊在第16個出場,沿途吸引了眾多民眾夾道觀看。 台灣團隊的亮點 台灣團隊的遊行隊伍在這樣的大型文化慶典中無疑是一大亮點。隊伍由三尊僑務委員會贈送的電音三太子和台灣觀光協會的吉祥物「台灣喔熊」帶領,展示了豐富的文化元素和熱情。隊伍中不僅有舞龍表演、巨幅國旗,還有舞蹈隊和旗袍隊的精彩演出,「相見在台灣」廣告車則壓軸登場。僑胞們身穿印有台日國旗的黃色T恤,沿著神戶市政府周圍的一公里遊行路徑行走,展現了「台日友好」的精神。 遊行結束後,神戶華僑總會為了感謝僑胞的熱情參與,舉辦了一場歡樂熱鬧的餐會。這不僅是對參與者的感謝,更是增進台灣與日本僑社間交流與了解的良機。這種文化交流活動不僅強化了兩地人民的友好關係,也促進了更深層次的文化互鑑。 媒體的關注與影響 台灣團隊的表現也受到了當地及國際媒體的廣泛關注。日本電視台和其他媒體現場採訪報導,這對於提升台灣在國際上的能見度和影響力具有重要意義。透過這樣的文化展示,台灣不僅向世界展示了其豐富多彩的文化特色,也彰顯了其積極參與國際事務的姿態。 第51回神戶祭的成功舉行,不僅是一次盛大的文化慶典,也是台日之間文化交流與友好合作的重要體現。在這場雨中的盛會中,台灣團隊的精彩表現和高昂的參與熱情展現了台灣人民的開放性和友好本質。未來,這種文化交流活動將繼續扮演著促進國際理解與和平的關鍵角色。 *更多有關金門與神戶的故事歡迎上網搜尋:神戶的金門王家