僑訊

-

台舉辦馬來西亞華文小學教師研習班 協助推動新南向政策

﹝台灣-馬來西亞訊﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 為加強新南向政策的推動,台灣僑務委員會協助馬來西亞華文小學教師提升教育及輔導能力。在弘光科技大學舉辦了為期12天的「馬來西亞華文小學輔導教師研習班」,共有35所學校的40名教師參與。此研習涵蓋了深化心輔專業能力、班級經營和師生互動,並且包括小學參訪以及台灣高等教育現況的參觀。 僑務委員會副委員長呂元榮表示,多年來,許多馬來西亞學生選擇來台升學,這在很大程度上歸功於華文小學為孩子們奠定的教育基礎。委員會長期與「馬來西亞華校教師總會」合作,透過培訓華文小學教師,持續向馬來西亞學子傳遞台灣最新的教學理論和實踐。 弘光科技大學營運長蔣芳如作為承辦單位代表指出,在疫情前已連續舉辦了10年的教師研習班。今年的課程著重於提升馬來西亞華文教師的教學、班級經營和師生互動能力。特別注重台、馬兩國不同華校教師的觀摩和交流,透過演練和實踐分享,讓教師在回國後更能將所學應用於實際教學和輔導。 蔣芳如表示,在提升教師輔導能力與正向能量方面,也是研習課程的重點之一。透過逐步探索和穩定自我,幫助教師獲得穩定的心境和堅實的能量,才能更好地傾聽和照顧學生的情緒和需求。 此外,研習班也探討如何將數位科技融入課程,以「混成教學」概念使教學更生動、活潑,以達到學習的最佳效果。相信所有參與者都會在此次活動中獲益良多。

-

菲律濱許氏宗親總會獎勵族人華文教職人員頒獎典禮盛況空前

﹝菲律賓訊息﹞ ﹝資料提供:許安寧﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 菲律濱許氏宗親會於2023年12月10日(星期日)上午11時,在菲律賓世紀海鮮酒家(CENTURYSEAFOODRESTAURANT)隆重舉行本年度的獎勵族人華文教職工頒獎典禮。 當天上午九時半,宗長總會召開了第85至86屆及婦女組第23至24屆的聯席會議,同時舉行新屆複選選舉。各宗長、宗嫂整裝出席,理監事及婦女組職員逾60人出席會議。婦女組職員精心招待來賓,使得整個會議秩序井然有序,充滿了溫馨親情。 正午12時,由宗會中文員主任貴順宗長擔任司儀,宣佈獎勵本族華文教職工頒獎典禮正式開始。在隆重的行禮後,宗親總會理事長長安宗長上台致詞:「今天是許氏宗親總會舉辦獎勵教師聯歡大會,感謝各位老師撥冗出席。本人謹代表全體宗親,向各位勞苦功高的教師們致以崇高的敬意及誠摯的感謝。」 他強調:「教師是學生智力的啟蒙者,優秀的教師是優質教育的關鍵。本會一向重視中華文化的傳承,倡導尊師良風,鼓勵與支持華文教職工。教師的職業是神聖的,值得敬佩!」 隨後,文教主任漂亮宗長上台報告,公佈今年共有65位本族任教教職人員報名參與本次活動。本次獎勵活動特別以菲幣形式表示謝意,額外設置了「故經典教職人員獎勵基金」以嘉獎資深教師。另外,也設立了多種獎勵方式,表彰服務時間不同年限的教師,並準備了由理監事捐贈的抽獎紅包、綠十字衛生用品及營養食品以慰勉教職人員。 隨後舉行的頒獎典禮和抽獎環節由執行副理事長文忠宗長主持,總務主任群策宗長和司儀中文書主任貴順宗長協助,總務主任劍雄宗長負責攝影。 頒獎典禮結束後,代表華文教職工的中正學院許麗麗族師上台致謝詞:「在這個隆重的日子裡,我要謝謝許氏宗親總會的宗長們準備的豐盛午宴,讓老師們備感溫馨及開心。」 她表示:「許氏宗會一直重視中華文化,為鼓勵支持華文老師,歷年來都舉辦獎勵本族服務於華文學校的教員,推廣華文教育事業不遺餘力,讓我們在場的所有老師們都深受感動。」 最後,她代表所有華文教職人員向宗長們致以最高的敬意,感謝多年來的支持和鼓勵,並祝福宗長們身體健康、萬事如意,老師們工作順心、生活愉快,並祝圓滿成功。

-

【新聞更正啟事】

據上週僑訊報導有關世界工程協會候任會長陳成川先生的祖籍地點,誤繕為金門後浦,實際應為金門埔後。為澄清正確資訊,特此更正。對於因此造成的不便,我們深表歉意。

-

新加坡華族中心「冬至節慶文化」上線

﹝節慶篇﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 冬至或冬至節在新加坡是一個根深蒂固的中國文化傳統,也是一個重要的國際節日。儘管這個慶祝活動在華人社區中最為普遍,但不同背景的人也會參與其中。雖然冬至不是公共假日,但在新加坡的日曆上卻是一個重要的文化節日。 冬至在華人農曆新年之前六週舉行,標誌著新一年中最短的一天。在新加坡,這一天比最長的一天短約八分鐘,因為新加坡位於赤道上的一個緯度。 傳統上,人們會與家人在這一天聚在一起,雖然有些家庭可能會到市中心參觀公共擺設或參加特別活動,但節日的核心仍然是在家中。冬至的傳統主菜是「湯圓」,這是一種豌豆湯,其中包裹著煮熟、甜味十足的糯米糰。有些米糰呈白色,而有些則是粉紅色,粉紅色象徵著好運。 儘管新加坡沒有明顯的「冬天」或氣候變化,但冬至的傳統仍然存在。年復一年,人們能夠在這裡找到各種不同的慶祝方式和表達形式 舊時新加坡的過節方式 有些新加坡華人也會在冬至這天到廟裡祭拜祖先,在祖先牌位前擺放祭品,以表孝心。祭品包括不同顏色、動物形狀的饅頭等祭品,代表家中六畜興旺。過去在新加坡吃的節日小吃之一是一種叫koayee的糯米麵糰,有時會用糖蜜蘸著吃。它們經過沸水煮熟,類似於沒有餡料的湯圓。 現今的過節方式 時至今日,具有象徵意義的湯圓已成為新加坡冬至慶祝活動一道食物。每逢冬至,新加坡的華人家庭通常都會團聚在一起,共進晚餐,結束後每人也會來一碗熱騰騰的湯圓。有些家庭也會在這一天祭祖和祭神,準備的供品包括各種顏色的湯圓。 新加坡華族文化中心為了讓更多新加坡華族認識冬至,特地製作線上有趣網站,讓新加坡與世界各地的華族朋友一起來認識中國傳統節日-冬至-: 短網址:https://reurl.cc/orDd7V

-

馬來西亞的冬至

﹝連線馬來西亞﹞ ﹝投稿人:楊凱敏﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 在馬來西亞,冬至對我來說意味著早起幫忙搓湯圓和祭祖。 馬來西亞的冬至傳統包括早起準備食物祭祖,其中有魚肉、雞肉和豬肉等三牲。湯圓的製作也有趣,除了有粉紅色和白色外,還可以按照個人喜好搓製不同顏色的湯圓。 大部分的湯圓都不放內餡,但有些則放入椰糖、榴槤或芝麻等餡料,爆漿湯圓的口感真的很棒! 在馬來西亞,有兩種常見的吃法。一種是放在薑湯中煮熟食用,另一種是乾拌湯圓與花生碎。另外也有五色湯圓,其顏色之多采多姿,可以說是馬來西亞風情篇。

-

新加坡陳成川當選世界工程組織聯合會候任會長

﹝新加坡國際訊﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 新加坡,2023年│新加坡工程師學會榮休會長陳成川先生喜獲殊榮,當選世界工程組織聯合會(World Federation of Engineering Organizations,簡稱WFEO)候任會長,將成為首位擔任此國際工程界領導職位的新加坡人。陳成川先生將於2025年正式履新,擔任兩年的任期。 根據新加坡工程師學會於星期二(12月5日)發佈的新聞公告,陳成川先生在今年10月14日於捷克布拉格舉行的世界工程組織聯合會大會中當選候任會長。他將於2025年在中國上海正式就職。 世界工程組織聯合會成立於1968年,是全球工程專業領域中的最高級國際組織,目前擁有約100個成員國,代表全球約3000萬名工程師。 陳成川先生在2006年至2008年擔任新加坡工程師學會會長,目前也是新加坡特許工程技術專家與技師認可委員會主席,並在公用事業局、新加坡理工大學和南洋理工大學擔任要職。他亦曾為多個國際機構服務,包括世界工程組織聯合會、亞細安工程師組織聯合會和國際工程聯盟。 身為工程界的領導者,陳成川先生表示:「在面對全球挑戰時,我將致力於推動工程領域的重要基礎知識,確保我們的專業始終處於前沿、與時俱進。我的首要目標將是提升發展中國家的工程教育水平,加強工程師的職業發展途徑,促進其流動能力,為聯合國可持續發展目標做出貢獻,增強氣候適應能力,改善聯合會的財務狀況,並在全球範圍內進一步推廣聯合會的影響力。」 陳成川先生的當選,將為世界工程組織聯合會帶來新的領導方向,進一步推動國際工程領域的發展。

-

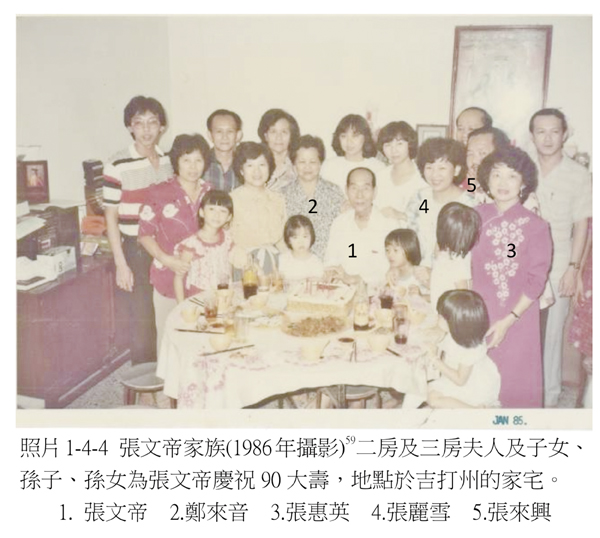

﹝僑領先賢專欄﹞馬來西亞-孝親思親的張文帝

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 張文帝於1897年出生,於1987年辭世,享年91歲高齡,留下眾多子孫,是家族中的福星高照。他的族譜屬於「璋」字輩,親族間尊稱他為「文帝伯」。 張文帝的父親為張珪祥,於1900年前往南洋謀生。最初落腳的地方是在馬來亞檳城一帶。當時,他只能從事苦力工作,維持生計,後來轉而販賣豬肉。 1916年,他回到金門,帶著未成年的張文帝兄弟返回馬來亞。父子倆先到廈門,再乘坐油輪抵達馬來亞,全程耗時甚長。 在那之後,父子倆攜手合作,創立了名為「瑞祥」的商號。他們從事油泵業務,同時在「萬南園」購置土地,主要種植橡膠,並同時栽培果樹。除此之外,他們還涉足錫礦業和巴士運輸業。張家族的產業在這段時期迅速發展,涵蓋的行業與當時的全球需求相契合。正值第一次世界大戰期間,錫礦和樹膠(橡膠)為軍需工業,帶來可觀的利潤。家庭生活得以改善,逐漸富裕起來。雖然張文帝家族曾經營過碾米業,但最積極的還是橡膠種植,成為其主要的經濟來源和最大的財富積累途徑。這充分展現了張文帝和其父親對當時主流產業的投入和眼光。 張文帝年輕時展現出卓越的商業天賦。由於缺乏資金,他開設了一家小型加油站,後來又進入巴士服務業。觀察到馬來西亞豐富的天然礦產,特別是錫礦和橡膠的重要性,他稍微積攢了一些資本後,協助父親展開了創業之路。他們開始開採錫礦和積極種植橡膠,這成為他們家族的主要經濟來源。張家最終靠著橡膠園積累了大量財富。 張文帝於年約35歲時,已在馬來亞取得了相當的事業成就。當時,他的雙親希望能回到金門故鄉,尋找落葉歸根的歸屬感。作為一個孝順的兒子,為了實現父母親的願望,他暫時放下手邊的事業,親自返回金門的沙美地區,選址興建洋樓。他為了讓年邁的父母能在晚年安居,投入了許多心血。 據張文帝的女兒張惠英和親族共同表示,當時洋樓的建材來自大陸。然而,設計該洋樓的建築師和工匠的身分已不可考。 當時張文帝放下家庭回到金門,親自監督洋樓的建造。在金門監工兩年多的期間,他結識了來自廈門的黃玉瓊。兩人相識於黃女到金門旅遊,彼此相愛,最終張文帝娶她為第二任妻子,並帶她回馬來西亞。 張文帝先後經歷三次婚姻。與元配陳玉雹所育一男二女,但早逝;與二房黃玉瓊生有四男二女;而與三房鄭來音所生二男四女,並認養了兩位子女,共計十四位子女。晚年可以說是兒孫滿堂。 耗時一年多建造的氣派雙層洋樓於1935年完工,張文帝非常高興,準備迎接父母回到金門的故鄉。然而,不久後蘆溝橋事變爆發,日本大舉侵略中國,中日戰爭爆發。父母考慮到戰亂不安的局勢,決定放棄新建的家園。這座全新的雙層洋樓自建成以來從未有張氏家族的居住。 從1936年(昭和11年)日軍佔領金門到1945年(昭和20年)日軍撤離金門並撤退至汕頭,整整十年的時間,張文帝的洋樓一直被日軍用作大本營。日軍離開後,這座洋樓因無人居住,成為國軍部隊和後來的憲兵隊的駐紮地點,直至1989年。 張文帝的長女,張惠英女士,多年前回到金門處理洋樓產權問題。由於年屆八旬,身體狀況不佳,行動不便,一直希望在有生之年妥善處理父親在金門留下的心血結晶。她提到幾年前曾收到來自對古蹟有興趣的台灣建商的購買洋樓的請求。然而,在家族內部商議後,他們一致認為將父親辛苦打造的洋樓出售實在太可惜,也感到對先人的愧疚。 張惠英提及父親臨終前的遺言,強調後代子孫絕不應出售金門故鄉的「張文帝洋樓」,因為這座建築是他為了奉養父母而建立的,具有深厚的家族情感意義。為了永久紀念父親一生的心血,他們決定將洋樓捐贈給金門縣政府,讓其成為歷史的永久見證,並為鄉里帶來榮耀。 張文帝的為人處世 據張惠英女士回憶,金門宗族稱呼張文帝為「文帝伯」。他在赴馬前的教育程度大概僅及小學畢業。抵達馬來亞後,他一邊協助父親經營生意,一邊學習馬來語,並自學豐富的知識。他待人低調謙虛,雖然事業蓬勃發展,卻極少參與應酬。他以孝順父母為首要原則,極為重視子女的教育,將家庭生活視為重中之重。對於政治並不產生濃厚興趣,儘管參與吉打居林福建會館的活動,擔任該會理事,關心教育及僑社的傳統節慶活動。此外,他還擔任居林三巴央新民學校的董事。 張文帝在1953年參與南洋大學的創校,顯示出他對僑社子弟教育的高度重視。同年6月28日,南吉打中華商會選出15名分會委員,張文帝(張璋俊)為其中之一。他慷慨援助金門家鄉的親人,經常匯款照顧親族,保持著緊密的互動聯繫。他對於鄉里事務極為熱心,受到鄉民的深深愛戴。 五一三排華運動對張文帝的影響 五一三事件爆發於1969年5月13日,馬來西亞官方解釋此事件主要是馬來人與華人之間的種族衝突。官方聲稱此事件的起因是各族間政治及經濟差異,導致了嚴重的衝突。這次血腥的種族衝突造成了許多人死傷,在華人佔多數的地區,華人的死傷人數遠高於馬來人。 事件過後,馬來西亞主政者馬哈迪‧莫哈末將之前激進的民族主義轉向溫和的改良主義,開始實行新經濟政策以消除種族及經濟差異,同時減少貧窮率。新經濟政策主要涉及給予馬來人特權。這項政策在馬來人中培養了一批中產階級,然而也造成了後來巫統黨的分裂,形成了由馬來人中產階級組成的公正黨。 這場排華運動對張文帝家族產生了影響。根據張惠英女士的說法,由於政府對米糧實施了嚴格的管制,導致家人無法取得足夠的米飯,再加上當時的排華運動,使得他們不得不全家遷移到比較偏遠的吉打地區,在自家橡膠園區裡避難。他們在園區裡躲避了近一年的時間,靠著果園中的水果維生。幸運的是,園區內有建築物、水源和電力供應,使他們得以在這段艱難的時期中渡過難關,直到事件平息為止。 張文帝後代子孫 根據張惠英女士的描述,張文帝最初在馬來亞的停留地點是檳城,而張惠英則是在吉打州居林三巴央出生。張文帝極為重視子女的教育,因此在張惠英出生不久後(1937年),他就在檳城購置房產,為她提供良好的教育環境。張惠英在檳城完成了初中教育後,隨後被送往日本留學,在那裡主修食品化學專業。她於1964年畢業後返回馬來西亞,加入了吉隆坡的味之素公司擔任化驗師,同時與母親及弟妹一同遷居至吉隆坡。張惠英育有一名獨生女鄭韻敏。鄭韻敏曾前往美國接受教育,目前擔任鋼琴老師。 張惠英的弟弟繼承了父親的汽車產業,而他的女兒目前是一位極具成就的導演。另外,大房的後代目前居住在巴生一帶發展,長孫非常優秀,曾當選為馬來西亞國家青年代表。而張文帝的三房女兒們則在新加坡發展,其中兩個兒子繼承了位於吉打州的張家橡膠園及果園事業。 *資料參考: 張文帝洋樓修復計畫書:https://cabkc.kinmen.gov.tw/uploads/cabkc/files/201812/ec3df356-5ce0-419f-886a-1529f7bd141a.pdf

-

張文帝洋樓的小故事

張文帝洋樓運用了許多鐵花窗、剪刀門等鐵製建築物件,這些物件都展現了極高的手工匠藝術技巧。 在拆卸和修復的過程中,修復團隊發現,大部分的鐵窗和鐵門都在建築設計階段就已經精心設計好了。這些鐵製物件是在建築主題的基礎上進行精準安裝,成為建築的一部分。 修復張文帝洋樓的鐵製建築團隊-金興團隊指出,當年張文帝洋樓的鐵製材料可能是從南洋或福建等地直接原裝運送到金門,然後進行組裝。 這次修復張文帝洋樓的鐵製建築等工作,充分運用了來自兩岸三地的技術,使得當年的輝煌再度展現。

-

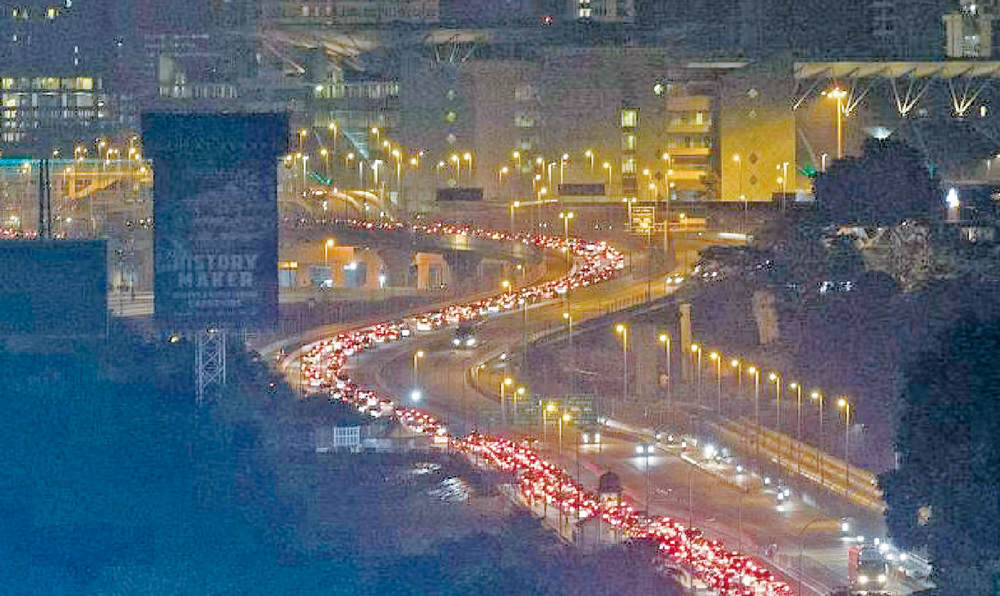

〔星馬國際資訊〕馬來西亞柔佛州政府建議新山關卡效法新加坡實施掃碼通關

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 新加坡政府今年5月宣布,計劃在明年分階段讓乘車人員在陸路口岸通關時,使用QR碼代替護照,柔佛州政府建議馬來西亞聯邦政府在新山關卡也採取類似措施,以促進新山至新加坡的交通更為順暢。 新加坡移民與關卡局於5月5日宣布,自2024年起將分階段實施乘車人員在大士和兀蘭兩個陸路口岸通關時,只需掃描QR碼,無需再出示護照。出入境者可透過MyICAMobile手機應用程式填寫車上乘客資料並取得QR碼,在通關櫃檯自行掃描。關卡人員在核對車內人數及確認身分後,車輛及乘客即可通關。 柔佛州務大臣翁哈菲茲於星期日(12月3日)在柔佛州議會表示,州政府已向聯邦政府建議在新山關卡採取類似新加坡的QR碼通關措施。他表示,這是州政府為實現柔佛-新加坡經濟特區(JS-SEZ)所提出的建議之一。 他表示:「新加坡自2024年1月1日起分階段(在陸路口岸)實行使用QR碼通關。柔佛州希望聯邦政府考慮採用同樣的數位方式,以促進世界上最繁忙邊境關口的人流更為順暢。」 他指出,柔州政府也建議聯邦政府實施多次入境簽證、特別通行證,同時確保移民局和關稅局官員充足。 翁哈菲茲透露,柔州政府的其他建議包括希望聯邦政府興建一些主要基礎設施,例如從馬星第二通道到森林城市的特別通道,以及興建輕軌、高鐵和渡輪服務等。

-

馬來西亞華裔青年臺灣觀摩團即將啟程 迎接14天精彩之旅

﹝馬來西亞訊﹞ ﹝編輯撰稿:僑訊小組﹞ 馬來西亞華裔青年臺灣觀摩團將於本月16日開始,集合迎接團員報到,翌日全體將飛往台北展開為期14天的觀摩之旅。 華裔青年臺灣觀摩團輔導委員會於12月2日召開會議,就團長李俊亨、副團長黃茗熒及六名正副隊長的培訓工作進行了籌備。該會主席徐忍川表示,今年觀摩團的人數達到90人,這項活動由僑務委員會主辦,中國青年救國團承辦,同時得到駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處的指導。團員將於17日出發前往台北,開啟為期14天的臺灣之旅,並計畫於30日返國。 徐主席進一步指出,由於學校假期限制,今年的行程天數稍有縮短,但仍然充滿了豐富多彩的活動安排。此次培訓目的在於提早讓團隊幹部做好準備,並建立起與團員之間直接的溝通渠道,以加強團隊間的聯繫。透過這樣的舉措,期望能促進彼此間的合作愉快,並共同打造這次旅程的難忘回憶。

-

馬來西亞第二十五屆全國小學童詩創作比賽

﹝馬來西亞訊﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 第二十五屆(2023年)全國華小童詩創作大賽結果揭曉,吉隆坡南強華小再次奪得「彩虹杯」,時隔5年再度成為本屆大賽的最大贏家。 此次創作比賽由南馬文藝研究會和彩虹出版有限公司聯合舉辦,評審團成員包括梁志慶(主評)、年紅和舒穎召開記者會,公布了得獎名單。 南馬文藝研究會主席年紅指出,本屆比賽每所學校僅限參賽15篇作品,每位學生僅限提交一篇作品。他透露,評審們對本屆參賽作品的水準感到滿意,這些作品均符合童詩的三大要素,即童真、童趣和愛心。 彩虹出版集團有限公司集團副董事經理沈立康在致詞時強調,童詩是孩子們最直接、最真實的表達方式。他表示,透過這些小詩,可以了解孩子們內心深處的純真世界。沈立康說,這次比賽提供了一個平台,讓孩子們展現才華,同時也為優秀作品找到了合適的傳播途徑。 他解釋說,公司舉辦這樣的比賽,不僅鼓勵文學創作,還希望為兒童文學的發展提供支持,並引導公司投入對文學事業的熱情和執著。他承諾,該公司明年將繼續推動相關活動,為小詩人們提供更安全的舞台。 出席者包括南馬文藝研究會秘書長舒穎、董事戴文光、彩虹出版集團有限公司執行主席兼集團董事經理拿督沈鈞積、總編輯傅瑞賢、編輯洪淑君。

-

雪蘭莪金門會館表揚35名學子 備撥4390令吉獎勵金

﹝馬來西亞雪蘭莪州訊﹞ ﹝編輯撰稿:僑訊小組﹞ 雪蘭莪金門會館近日宣布,截至2023年度中小學及各項獎勵金申請已圓滿結束。金門同鄉會教育組審查小組亦已完成審核工作,並核定了35位優秀的學生,取得資格獲得獎勵金。會館將撥出總額達4390令吉,以表揚這些學生在學業上的傑出表現。 在這次公布獲獎名單後,會館主席陳良吉表示,與往年相比,今年的獎勵金申請者明顯減少。陳主席期許來年有更多的學子能夠達到相應的條件,踴躍申請該會的獎勵金,以鼓勵更多優秀學子在學業上精益求精。 教育主任楊質煥也表示,該會理事會已於12月3日(星期日)上午10時,在會館禮堂舉行了頒發典禮。受惠的金僑學子們穿著校服,準時出席領取獎勵金,這也是對他們優異成績的肯定和鼓勵。 雪蘭莪金門同鄉會期望透過此類獎勵,激勵更多學生在學業和學習方面有所成就,同時也感謝參與及支持該項計畫的所有人士。詳細的獎勵金名單已公布在會館內部,以示透明和公平。