僑訊

-

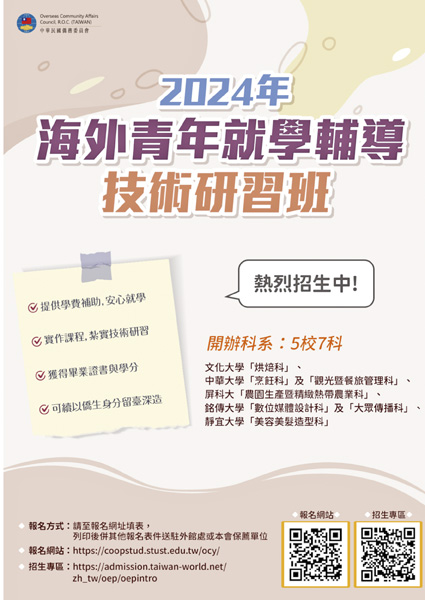

提供多元選擇 僑務委員會推出海外青年就學輔導技術研習班

﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 僑務委員會為推廣臺灣的優質技職教育,並為海外僑生提供更多學習機會,特別開辦了一項創新的海外青年就學輔導技術研習班。此舉旨在擴大培育優秀的技職人才,為台灣及全球市場注入新的活力。 本次研習班包括五所學校,涵蓋七個專業領域,為學生們提供多元化的選擇。這些學校和專業包括:文化大學的「烘焙科」、中華大學的「烹飪科」和「觀光暨餐旅管理科」、屏東科技大學的「農園生產暨精緻熱帶農業科」、銘傳大學的「數位媒體設計科」和「大眾傳播科」,以及靜宜大學的「美容美髮造型科」。 這些研習班為期短暫但內容豐富,專為有志於技職領域發展的青年設計。學生將有機會學習實用技能,並獲得與業界專家交流的機會,為未來職涯打下堅實基礎。 報名時間於民國112年(2023年)11月22日至113年(2024年)1月11日。有意願的學生可進一步瀏覽「招生學校」網站了解詳細信息,並完成報名程序。 僑務委員會期待藉由此計畫,不僅能提升台灣技職教育的國際能見度,也能為海外僑生打開一扇學習和成長的大門 此研習班是一次絕佳的學習機會,不僅能豐富學生的學術和職業生涯,也將促進文化交流,深化兩岸僑生與台灣的連結,報名網站:https://admission.taiwan-world.net/zh_tw/oep/oepintro

-

印尼2024年的轉變與新政策

﹝印尼訊息﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 2024年對印尼來說不僅是轉變的一年,更是挑戰與機遇並存的時期。隨著首都遷移至努山塔拉,印尼政府面臨著前所未有的國家轉型任務。 【首都遷移的影響】 印尼政府將於2024年將首都遷至努山塔拉。這項歷史性的決定牽涉到龐大的資金投入,預計將撥款40.6兆印尼盾(約新台幣840億元)用於新首都的建設。學者們提醒,這將對印尼的財政造成重大壓力,特別是考慮到當前總統佐科威即將於2024年10月卸任。新上任的總統將不得不重新審視這個龐大的首都建設計畫。 【推動觀光產業的策略】 為了促進觀光業的復甦與經濟成長,印尼政府計畫對20個國家實施免簽證政策。這些國家包括澳大利亞、中國大陸、印度、南韓、美國、英國、法國、德國、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、荷蘭、日本、俄羅斯、台灣、紐西蘭、義大利、西班牙等。印尼政府的目標是2024年將觀光收入提高至200兆印尼盾(約新台幣4000億元)。政府發言人桑迪阿加強調,政策的重點在於吸引高質量的遊客,尤其是那些在印尼停留時間較長、消費較多的旅客。 【提高菸草稅以促進公共健康】 印尼政府也宣布自2024年1月1日起,將提高傳統香煙和電子煙的消費稅,分別平均增加10%和15%。此舉旨在降低菸品消費,從而提升國民健康水平。 【政治觀察與未來展望】 社會學者指出,鑒於今年恰逢總統大選,政府目前處於較為保守的狀態。遷都計劃與其他大型工程的推進將是關鍵議題。未來的政府領導將面臨重大的決策與挑戰,特別是在維持經濟穩定與實現長期發展目標方面。 印尼在2024年的這些關鍵變化,無疑將塑造其未來幾十年的發展軌跡。無論是首都的遷移、新的稅收政策,還是旨在促進觀光業的免簽證計劃,都是這個東南亞國家邁向新時代的重要步驟。

-

新加坡2024年的新規定與生活變化

﹝新加坡訊息﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 隨著2024年的到來,新加坡在多個方面實施了新的規定,從出入境到生活成本,這些變化將對居民和旅客產生深遠的影響。 【免護照通關】 從2024年上半年開始,樟宜機場將啟用先進的生物識別技術,使入出境手續數字化和自動化。這一系統將運用虹膜和面部識別技術,使旅客在辦理行李託運、安檢或登機時無需出示護照或登機證。這一變革將顯著提高通行效率,使新加坡的出入境手續成為全球最先進之一。 【酒精飲品銷售新法令】 新加坡警察部隊對線上及電信服務銷售酒精飲品的法令進行了重大調整。2024年1月2日起,對未滿18歲者銷售酒精飲品的行為將受到更嚴格的管控。法律要求持牌銷售者及其僱員在銷售過程中採取必要措施以確保買家年齡合法,並對違法購買的處罰力度進行明確告知。此外,持牌者也被允許在其持牌場所之外儲存酒精飲品。 【學費調整】 新加坡政府宣布,從2024年到2026年,新加坡永久居民和國際學生在政府學校或政府輔助學校的學費將逐年上調。 【水費上調】 新加坡將在未來兩年內分兩階段上調水費,每立方米水的費用將增加0.5新加坡幣。這項上調將從2024年4月1日起實施。 【生活補貼增加】 為了緩解生活成本壓力,新加坡政府宣布在2024年為居民提供額外的生活補貼。這包括200新加坡幣的社會鄰里購物券、0.5個月的額外雜費回扣,以及從2024年1月至2025年12月每個季度20新加坡幣的水電費回扣。 這些變化反映了新加坡政府在提升效率、保護青少年、以及減輕居民經濟壓力方面的持續努力。這些措施旨在平衡經濟發展與社會福祉,同時為居民和遊客提供更加便利和安全的生活環境。

-

新加坡壁畫家葉耀宗的南洋精彩

﹝藝文專欄﹞ ﹝攝影人:新加坡李寧強﹞ 在樟宜機場T4底層走道牆壁上,一組充滿南洋風情的懷舊壁畫映入眼簾。這些作品來自本地壁畫家葉耀宗的巧手,生動地再現了新加坡過去的生活場景。其中不乏城市風光,亦有甘榜(傳統村落)的樸素風情。這些壁畫不僅喚起人們的回憶,偶爾還會激起一絲會心的微笑。 透過攝影師李寧強的鏡頭,我們得以近距離欣賞這些壁畫的趣味細節。每一幅作品都蘊含著故事,無論是描繪繁忙市區的喧囂,還是展現甘榜裡的寧靜生活,葉耀宗的作品都能精準捕捉新加坡多元文化的精髓。 這組壁畫不僅是一次視覺的享受,更是一次穿越時空的旅行。讓我們跟隨李寧強的鏡頭,一起探索葉耀宗筆下那些令人懷念的南洋風情吧。

-

沒有跨年煙火的吉隆坡

﹝投稿人:陳笠鞠 馬來西亞人﹞ 今天是2024年元旦,作為對巴勒斯坦的聲援,馬來西亞政府決定不舉行任何跨年活動。這一決定意味著吉隆坡的象徵性地標--國油雙峰塔,今年不會有傳統的跨年倒數和煙火表演。這個決策不僅展示了馬來西亞對國際議題的關注,也為這個通常充滿歡慶和喧囂的夜晚帶來了一種不同的寧靜與沉思。 這種變化也許令人感到意外,畢竟跨年煙火是一個全球性的慶祝方式,象徵著希望、新生和未來的可能性。然而,政府的這一決定提醒我們這群青年,有時候保持沉默和反思比盲目慶祝更為重要。這不僅僅是對巴勒斯坦人民的聲援,也是對世界上所有受苦受難者的一種思考和同情。 在國油雙峰塔下,人群依然聚集,但今年的氣氛截然不同。沒有了煙火的震撼,人們的交談聲更加清晰,我與我的朋友討論著當前的世界形勢,思考著以及每個人在其中的角色和責任。這種情景讓人思考,有時候,真正的力量並不在於燦爛的光彩,而在於深沉的內省和團結。 這個沒有煙火的跨年夜,或許會成為馬來西亞歷史上一個特殊的記憶。它不僅是對過去一年的回顧,更是對未來的思考--一個更加和平、團結的未來。這個夜晚,我們不僅思考著巴勒斯坦人民的處境,也在反思我們如何作為一個全球社會成員,共同努力創造一個更加公正和平的世界。 馬來西亞小知識 馬來西亞是一個多族文化的國家,馬來西亞的政府是三憲並立(聯邦議會民主制、選舉君主立憲制、西敏制等),1951年8月31日馬來西亞脫離英國殖民地,重新建立國家。

-

雪蘭莪金門會館成立77週年慶

﹝馬來西亞雪蘭莪﹞ ﹝採訪撰稿:僑訊小組﹞ 本月23日在馬來西亞雪蘭莪州有一件大事,那就是雪蘭莪金門會館迎來77週年會慶。雪蘭莪金門會館成立於1946年12月20日。駐地在巴生,巴生為馬來西亞古城之一。馬來西亞全國有超過10萬位金門後裔,其中有一大半就住在巴生。 根據歷史記載,籌組會館的倡議始於1937年秋,當時中國抗戰軍興,金門遭受敵軍入侵,許多不甘心受辱的鄉親紛紛南來避難。這段時期,巴生邑的鄉親深感同樣的家園毀壞之痛,他們心懷敵愾,團結一致,熱情洋溢。一方面積極響應籌措賑災款項,另一方面則努力安撫避難的鄉親。他們希望統籌各項救援工作,因此萌生了籌組會館的想法。 然而,由於日寇南進未能達成目標,此一倡議卻無緣實現。這段歷史留下了一段充滿奮鬥和團結的故事,展現了在逆境中金門鄉親間的相互幫助和團結精神。 1945年冬,當日寇終於投降,河山再次照耀光芒,那些曾為戰亂所迫,四處逃難的金門鄉親們也陸續回到故鄉。 而在馬來西亞努力的鄉親他們深刻體會到,在日據時期,許多南洋鄉親遭受流離失所、生活困苦,經歷了人間的悲慘境遇。這些劫後餘生的人們,深切感受到團結鄉親、相互守望相助的重要性,這不僅是重建家園的必要之舉,更是當下最迫切的任務。 當時,馬來西亞的金門先賢們,如李朝秋、楊誠財、李增意、李豆是、陳維長、楊海滄、陳大同、楊誠燦、李朝第、李增仁、李世龍、李水吉等,率先挺身而出,響應號召。經過整整一年的不懈奔走籌備,他們克服種種困難,最終建立了這個會館。在初創時期,因資源有限,只能借用二層民房作為會所,並由陳維長擔任首任會長。 經過一年的運作,會館的成員意識到鄉會的宗旨在於謀取鄉親的福利。然而,要舉辦各種福利活動,都需要經濟上的支持。因此,他們創辦了浯聲協進社,作為鄉親的俱樂部,以此所得作為會館經費及福利開支。同時,政府在該年頒布了僑團註冊法令,會館依法提出申請,最終於1949年3月獲批准成為合法的社團。 1953年,金門先賢陳金杯先生深刻體會到會館對於鄉親聯誼的重要性,認為有一個固定的會址至為重要,因此建議在馬來西亞武吉古打律16至18號自置會所。鄉親們紛紛響應捐輸,共同努力實現這個崇高的目標。 在歷任會長楊海滄、葉振興、李朝第、楊誠財等的領導下,以及歷屆執委的共同努力下,會員人數不斷增加,組織日益健全。在這樣的基礎上,展開了賑貧、恤老、協助回鄉省親、贊助升學、協助地權登記等福利工作。始終秉持著推己及人的精神,將慈善教育事業廣泛推展至當地社會,凡是能及之處,都盡心盡力提供協助。這些仁風之舉,贏得了社會各界的高度讚賞。 在金門會館的支持下,馬來西亞雪蘭莪州出現了眾多金門鄉親組織。此次慶祝不僅是金門會館77週年慶典,還標誌著下列組織的週年紀念: ●金浯江伍德宮成立84週年 ●港口金浯嶼伍德宮成立79週年 ●浯聲協進社成立76週年 ●浮羅吉膽金浯江會館成立72週年 ●雪蘭莪金門會館青年團成立51週年 ●雪蘭莪金門會館婦女組成立23週年 雪蘭莪金門會館自1946年成立以來,一直積極參與教育、文化和公益慈善活動,對當地社會產生了深遠的影響。該會館不僅是馬來西亞金門人的重要聚會場所,更是維繫金門社群與其文化傳統的重要樞紐。 歡慶宴會熱鬧洋溢,現場聚集了眾多貴賓,包括駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處代表葉非比和臺灣金門同鄉總會總會長楊維居率領的參訪團參與祝賀。 主席陳良吉:會館須與時並進 歡慶宴上,雪蘭莪金門會館主席陳良吉表示,會館必須要與時並進創新,才能把會館會務做好,讓會務更上一層樓,帶動更多年輕鄉親加入並參與會館活動。「鑑於社交媒體已成為大家日常生活的一部分,因此會館一直強調與時並進,我們從母會到青年團,都善用社媒傅達資訊,而會員也積極通過社媒與我們互相聯繄。」 「今天,我們啟動非常重要的網絡平臺,正式推介雪蘭莪金門會館的官網。我們期許,隨著官網的啟動,將讓世界更貼近我們,尤其是世界的金門鄉親。」 陳良及主席表示,光陰似箭,雪蘭莪金門會館從創立迄今已有77年的歷史,從會館的草創、拓展、轉型、擴張至今,會館仍然是在成長期;雖然會館擁有77年曆史,但會館並不老,而是充滿活力,一路穩健、邁向成熟的階段。 葉非比:推動計劃培育留用僑生 駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處代表葉非比上台祝賀,並表達:「近年來,臺灣持續透過各項政策鼓勵大馬學生前往臺灣升學,同時也越來越重視人才培育。例如,僑委會近年推動的『擴大培育及留用僑生計劃』以及提供頂尖及傑出僑生獎學金等措施。」 她指出,臺灣政府自推動新南向政策以來,一直積極與馬來西亞等新南向國家合作,增進在貿易、投資、文化、教育及農業等領域的合作。她進一步表示,雪蘭莪金門會館一直致力於保存中華文化,每年農曆新年、端午節、中秋節等節日都舉辦活動,促進鄉親之間的交流,並籌組訪問團前往金門進行文化交流,讚許金門會館對於台灣文化交流的貢獻。 整個活動現場歡聲笑語,溫馨圓滿。會後相關團隊立即製作了一支現場影片,讓未能親臨現場的鄉親也能感受到雪蘭莪金門會館的鄉團慶典氛圍。

-

僑訊小組公告

新年即將到來,僑訊小組邀請您一起寫下新年希望或是有想要送祝福的朋友,歡迎即日起到2024年1月30日,將您希望與祝福以150字以內投稿到僑訊小組信箱,我們在接下來將每期刊出。 投稿時務必註明:您的姓名與國家 例如:﹝我叫做陳雯雯,目前在巴生,新的一年,我希望金門的阿祖與家人都可以平安健康。﹞﹝我是許傑克,目前在菲律賓,希望2024年我可以完成我的論文及族譜。﹞ 投稿電子信箱:news@kinmen.us

-

新加坡浯江公會 頒發第51屆中小學獎學金暨冬至節慶活動

﹝新加坡﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 新加坡,本月17日新加坡浯江公會舉辦了第51屆中小學獎學金頒獎典禮,同時精心籌辦了冬至搓湯圓活動,為學子和家長帶來了一場溫馨感動的盛會。 浯江公會是一個致力於促進教育、文化傳承和社區互助的組織,在過去的半個世紀中一直以支持中小學生的學業發展為己任。每年的獎學金頒獎典禮是公會的重要活動之一,吸引了眾多學生、家長和社區成員參與。 在典禮上,浯江公會頒發了來自不同學校的優秀學生獎學金,表彰他們在學業成就、社會服務和領導才能等方面的傑出表現。這些獎學金不僅是對學生努力的肯定,更是對他們堅持追求卓越的鼓勵與支持。 除了獎學金頒獎,浯江公會還舉辦了精彩的冬至搓湯圓活動。這是一個傳統的中國節日,也是一個家庭團聚的時刻。在活動中,學生和家長們一同動手搓湯圓,感受到濃濃的溫暖和情感交流,共同享受了慶祝冬至的喜悅。 浯江公會主席張先生在典禮上表示:「我們很高興能夠舉辦這樣一個有意義的活動,透過獎學金頒獎和冬至搓湯圓活動,我們希望能夠鼓勵學生們繼續努力學習,同時讓大家感受到浯江公會作為一個大家庭的溫暖和關愛。」 此次活動不僅為學生們提供了展示自己才能的平台,也凝聚了社區的向心力,展現了浯江公會對教育和文化傳承的堅持與貢獻。

-

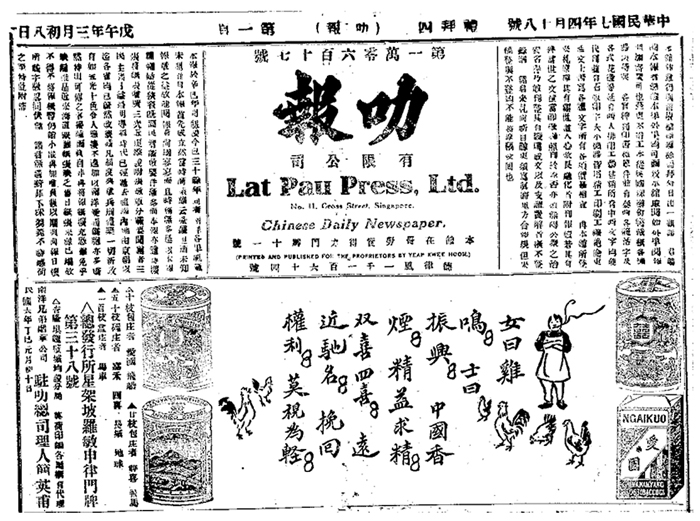

《南洋文化小知識 》新加坡漢字使用的演化

新加坡漢字使用的演化 新加坡的漢字使用經歷了幾個階段的變化。 最初,在1969年,新加坡普遍使用傳統漢字。在1969年至1976年間,新加坡政府頒布了自己的簡體字表,這期間的部分簡化字與中國大陸的簡化字相同。1976年之後,新加坡全面採用了中國大陸的簡化字標準,使得新加坡的簡體字在字形上與中國大陸完全一致。雖然繁體字在新加坡民間仍有一定的使用,但官方和主流社會主要採用簡體字。新加坡和中國大陸的主要差異在於用詞和外來詞彙的翻譯上。

-

台舉辦馬來西亞華文小學教師研習班 協助推動新南向政策

﹝台灣-馬來西亞訊﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 為加強新南向政策的推動,台灣僑務委員會協助馬來西亞華文小學教師提升教育及輔導能力。在弘光科技大學舉辦了為期12天的「馬來西亞華文小學輔導教師研習班」,共有35所學校的40名教師參與。此研習涵蓋了深化心輔專業能力、班級經營和師生互動,並且包括小學參訪以及台灣高等教育現況的參觀。 僑務委員會副委員長呂元榮表示,多年來,許多馬來西亞學生選擇來台升學,這在很大程度上歸功於華文小學為孩子們奠定的教育基礎。委員會長期與「馬來西亞華校教師總會」合作,透過培訓華文小學教師,持續向馬來西亞學子傳遞台灣最新的教學理論和實踐。 弘光科技大學營運長蔣芳如作為承辦單位代表指出,在疫情前已連續舉辦了10年的教師研習班。今年的課程著重於提升馬來西亞華文教師的教學、班級經營和師生互動能力。特別注重台、馬兩國不同華校教師的觀摩和交流,透過演練和實踐分享,讓教師在回國後更能將所學應用於實際教學和輔導。 蔣芳如表示,在提升教師輔導能力與正向能量方面,也是研習課程的重點之一。透過逐步探索和穩定自我,幫助教師獲得穩定的心境和堅實的能量,才能更好地傾聽和照顧學生的情緒和需求。 此外,研習班也探討如何將數位科技融入課程,以「混成教學」概念使教學更生動、活潑,以達到學習的最佳效果。相信所有參與者都會在此次活動中獲益良多。

-

菲律濱許氏宗親總會獎勵族人華文教職人員頒獎典禮盛況空前

﹝菲律賓訊息﹞ ﹝資料提供:許安寧﹞ ﹝整理撰稿:僑訊小組﹞ 菲律濱許氏宗親會於2023年12月10日(星期日)上午11時,在菲律賓世紀海鮮酒家(CENTURYSEAFOODRESTAURANT)隆重舉行本年度的獎勵族人華文教職工頒獎典禮。 當天上午九時半,宗長總會召開了第85至86屆及婦女組第23至24屆的聯席會議,同時舉行新屆複選選舉。各宗長、宗嫂整裝出席,理監事及婦女組職員逾60人出席會議。婦女組職員精心招待來賓,使得整個會議秩序井然有序,充滿了溫馨親情。 正午12時,由宗會中文員主任貴順宗長擔任司儀,宣佈獎勵本族華文教職工頒獎典禮正式開始。在隆重的行禮後,宗親總會理事長長安宗長上台致詞:「今天是許氏宗親總會舉辦獎勵教師聯歡大會,感謝各位老師撥冗出席。本人謹代表全體宗親,向各位勞苦功高的教師們致以崇高的敬意及誠摯的感謝。」 他強調:「教師是學生智力的啟蒙者,優秀的教師是優質教育的關鍵。本會一向重視中華文化的傳承,倡導尊師良風,鼓勵與支持華文教職工。教師的職業是神聖的,值得敬佩!」 隨後,文教主任漂亮宗長上台報告,公佈今年共有65位本族任教教職人員報名參與本次活動。本次獎勵活動特別以菲幣形式表示謝意,額外設置了「故經典教職人員獎勵基金」以嘉獎資深教師。另外,也設立了多種獎勵方式,表彰服務時間不同年限的教師,並準備了由理監事捐贈的抽獎紅包、綠十字衛生用品及營養食品以慰勉教職人員。 隨後舉行的頒獎典禮和抽獎環節由執行副理事長文忠宗長主持,總務主任群策宗長和司儀中文書主任貴順宗長協助,總務主任劍雄宗長負責攝影。 頒獎典禮結束後,代表華文教職工的中正學院許麗麗族師上台致謝詞:「在這個隆重的日子裡,我要謝謝許氏宗親總會的宗長們準備的豐盛午宴,讓老師們備感溫馨及開心。」 她表示:「許氏宗會一直重視中華文化,為鼓勵支持華文老師,歷年來都舉辦獎勵本族服務於華文學校的教員,推廣華文教育事業不遺餘力,讓我們在場的所有老師們都深受感動。」 最後,她代表所有華文教職人員向宗長們致以最高的敬意,感謝多年來的支持和鼓勵,並祝福宗長們身體健康、萬事如意,老師們工作順心、生活愉快,並祝圓滿成功。

-

【新聞更正啟事】

據上週僑訊報導有關世界工程協會候任會長陳成川先生的祖籍地點,誤繕為金門後浦,實際應為金門埔後。為澄清正確資訊,特此更正。對於因此造成的不便,我們深表歉意。